BBC 推出的观察性纪录片《救护车》(Ambulance)2016-2024 年播出的第 1-12 季,以 81 集的宏大篇幅,将镜头对准英国最繁忙的救护车服务体系,用 1080P 高清分辨率、MKV 格式呈现每一个生死攸关的急救瞬间,文件总大小约 191G,配备英语原声与内置中英文 AI 双语字幕,无水印纯净版的制作让观众能清晰捕捉急救过程中的每一个细节 —— 从控制中心的紧张调度,到急救人员在街头的奔跑穿梭,再到患者家属的焦急等待,每一幕都真实还原了英国救护系统的 “高压日常”。作为一部聚焦 “生命救援” 的纪录片,它不仅展现了急救工作的戏剧性与困境,更刻画了救护人员的专业与坚守,揭示了英国救护服务在应对日益增长的需求时的调整与成长。

一、控制中心:急救网络的 “神经中枢”

纪录片开篇便将焦点对准英国救护车服务的 “大脑”—— 控制中心。这里是急救需求的 “接收站” 与 “调度站”,工作人员每天要接听海量 999 紧急电话,在嘈杂的通话声中快速筛选关键信息,做出 “生死攸关的决定”。数据显示,伦敦救护车服务自第一季播出后,每年接听的 999 电话从约 180 万个增长至近 200 万个,增幅近 10%,控制中心的忙碌程度可想而知。

在控制中心的镜头里,我们能看到工作人员的 “多线程作战”:一位调度员同时接听两个紧急电话,一边安抚因家人突发心梗而崩溃的 caller,用平缓的语气指导其进行心肺复苏;一边快速在系统中录入患者地址、症状等信息,同步调度最近的救护车,并标记 “优先级最高”。屏幕上不断刷新的急救需求列表、闪烁的红色 “紧急警报”、此起彼伏的通话声,构成了控制中心的 “常态”。一位资深调度员坦言:“每一秒都很关键,我们的一个判断失误,可能就会错过最佳救援时间。有时候挂了电话,我会忍不住想,患者后来怎么样了,这种压力会伴随我们很久。”

控制中心的 “智慧调度系统” 也在纪录片中有所展现:通过实时定位技术,系统能精准显示每辆救护车的位置与待命状态,结合患者病情的紧急程度(如 “危及生命”“紧急但非致命”“非紧急”),自动匹配最优救援资源。例如,当接到 “老人在家摔倒失去意识” 的求助时,系统会优先调度配备除颤仪与高级急救设备的救护车,并同步将患者信息发送给急救人员,让他们提前做好准备。这种 “科技 + 人工” 的调度模式,是英国救护系统应对高需求的重要支撑。

二、急救现场:街头巷尾的 “生死竞速”

《救护车》最震撼人心的部分,在于对 “急救现场” 的真实记录 —— 急救人员驾驶救护车穿梭在伦敦的街头巷尾,与时间赛跑,为患者争夺 “黄金救援时间”。纪录片中的急救案例涵盖各类突发状况,每一次出警都是一场 “未知的挑战”。

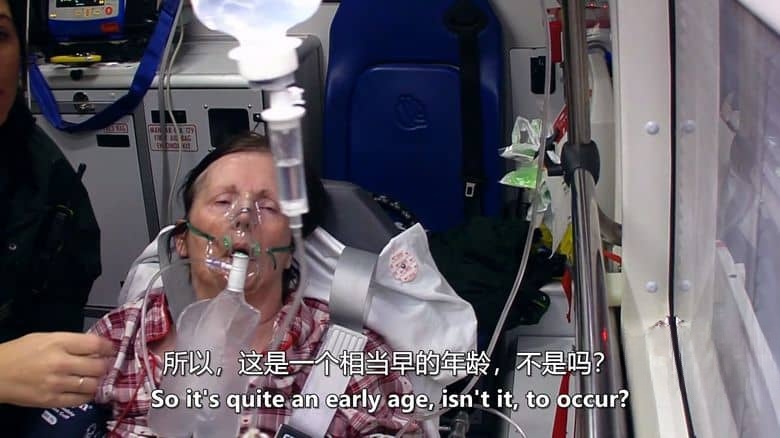

老年患者的急救需求在片中占比极高。一次深夜,急救人员接到 “82 岁老人在家突发呼吸困难” 的求助,抵达现场时,老人已瘫坐在沙发上,嘴唇发紫,无法说话。急救人员立即为老人连接心电图仪,发现其出现心律失常,迅速注射急救药物,同时为其佩戴氧气面罩,在颠簸的救护车中持续监测生命体征,最终将老人安全送达医院。急救人员在事后表示:“老年患者的病情往往更复杂,他们可能同时患有多种基础疾病,对急救反应的要求也更高,我们必须时刻保持警惕。”

心理健康危机的急救案例则展现了急救工作的 “人文属性”。一位年轻女性因情绪崩溃试图自残,家人拨打 999 求助。急救人员抵达后,没有急于将其抬上救护车,而是蹲在她身边,用温和的语气耐心沟通,倾听她的困扰,逐渐安抚她的情绪。待女性情绪稳定后,急救人员才陪同她前往医院的心理科就诊。一位急救人员解释:“面对心理健康危机的患者,‘倾听’比‘快速转移’更重要,我们不仅要拯救他们的生命,还要关注他们的心理状态,避免二次伤害。”

此外,纪录片还记录了交通碰撞、暴力袭击等突发事故的急救过程:在一场多车追尾事故中,急救人员需要在混乱的现场快速评估伤者伤势,优先救治重伤员;在暴力袭击现场,他们要在确保自身安全的前提下,为伤者止血、包扎,同时配合警方维持秩序。这些场景中,急救人员的冷静、专业与果断,让观众深刻感受到 “生命守护者” 的担当。

三、救护人员:高压下的 “坚守与困境”

纪录片不仅展现急救工作的 “高光时刻”,更直面救护人员面临的 “现实困境”—— 高强度的工作节奏、巨大的心理压力、日益增长的急救需求,让他们的工作充满挑战。

伦敦救护车服务的急救人员平均每天要处理 10-12 个急救案例,常常连吃饭、喝水的时间都没有。一位急救人员回忆:“有一次,我们从早上 8 点开始出警,直到晚上 10 点才回到站里,中间只吃了一个三明治,喝了半瓶水。累到极致的时候,坐在救护车的副驾驶座上就能睡着,但只要接到新的求助电话,我们就得立刻打起精神。” 长期的高压工作,让许多急救人员面临 “职业倦怠” 与 “心理创伤” 的风险,他们可能会因未能挽救患者生命而自责,也可能因目睹惨烈的事故现场而留下心理阴影。

日益增长的急救需求也给救护系统带来巨大压力。随着伦敦城市人口的扩张,老年人口比例上升,加上毒品、酒精问题引发的健康危机增多,救护车服务的 “供需矛盾” 逐渐凸显。有时,急救人员需要在完成一个急救任务后,立即前往下一个现场,甚至出现 “救护车不够用” 的情况,导致部分非紧急患者的等待时间延长。伦敦救护车服务不得不通过 “招聘更多急救人员”“优化调度系统”“与社区医疗合作” 等方式,努力应对这些挑战,确保能满足城市的急救需求。

即便如此,救护人员们仍坚守在岗位上。一位从业 15 年的急救人员说:“虽然工作很辛苦,但每当看到患者在我们的帮助下转危为安,看到家属感激的眼神,我就觉得一切都值得。这份工作让我明白,生命的意义在于‘守护’。”

四、服务发展:应对挑战的 “调整与成长”

《救护车》在记录急救日常的同时,也展现了英国救护车服务为应对挑战所做的 “调整与创新”。为了满足不断增长的需求,伦敦救护车服务推出了 “社区急救计划”—— 培训社区志愿者掌握基础急救技能,在救护车抵达前,为患者提供初步的急救帮助,如心肺复苏、止血包扎等,为专业急救争取时间。

在人员培训方面,伦敦救护车服务加强了对急救人员的 “多技能培训”,让他们不仅掌握传统的急救技能,还能处理心理健康危机、老年患者护理等特殊情况。同时,服务体系还引入 “心理支持服务”,为急救人员提供心理咨询与疏导,帮助他们缓解工作压力,保持良好的心理状态。

此外,伦敦救护车服务还在不断优化 “急救资源配置”,根据不同区域的急救需求特点,调整救护车的部署数量与类型。例如,在老年人口密集的社区,增加配备老年患者专用急救设备的救护车;在繁华的商业区,加强对交通碰撞、突发疾病等急救需求的响应能力。这些调整与创新,体现了英国救护系统 “以患者为中心” 的服务理念,也让观众看到了救护服务在应对挑战中的 “成长与进步”。

五、制作品质:1080P 高清还原 “急救真实质感”

《救护车》第 1-12 季的高制作水准,为观众带来了 “沉浸式” 的观看体验。1080P 的高清分辨率,让急救现场的每一个细节都清晰可见 —— 急救人员额头的汗水、患者家属焦急的表情、救护车仪表盘上跳动的数据、医院急诊室的忙碌场景,都能精准呈现,让观众仿佛 “置身急救现场”,感受生死竞速的紧张氛围。

中英文 AI 双语字幕的配备,解决了语言障碍,观众能清晰理解控制中心调度员与急救人员的对话、患者家属的诉求,以及急救过程中的专业术语讲解;无水印纯净版的制作,让观众能专注于节目内容,不受干扰地沉浸在 “急救故事” 中。此外,纪录片的配乐采用 “轻节奏 + 高张力” 的风格,在紧张的急救场景中,轻快的旋律能缓解观众的压抑感;在温情的沟通场景中,舒缓的音乐则能增强情感共鸣,让节目既具 “冲击力”,又有 “温度”。

结语:一部关于 “生命与守护” 的城市急救史诗

BBC《救护车》第 1-12 季用 81 集的故事,展现了英国救护系统的 “生死时速” 与 “人文坚守”。它让观众看到,在繁华的伦敦街头,有这样一群 “生命守护者”,他们在高压下坚守,在困境中前行,用专业与温情为每一个需要帮助的人点亮希望。

对于观众而言,这部纪录片不仅是一次 “急救知识科普”,更是一次 “心灵触动”—— 它让我们了解到急救工作的艰辛与不易,也让我们懂得 “生命的脆弱与珍贵”。正如一位急救人员所说:“我们不知道下一个急救电话会带来什么,但我们知道,每一次出警,都是在为生命争取机会。” 这,或许就是《救护车》最想传递的 “生命意义”。