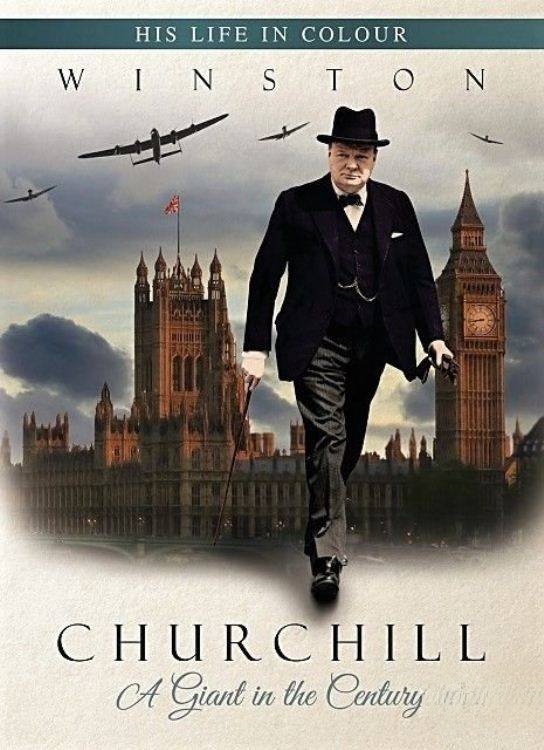

《温斯顿·丘吉尔:世纪巨人》(Winston Churchill: A Giant In The Century)通过珍贵的历史影像与文献资料,全景式回顾了英国政治家、军事家温斯顿·丘吉尔(1874-1965)充满传奇色彩的一生。作为二战期间带领英国挺过至暗时刻的首相,他以“永不投降”的钢铁意志成为反法西斯战争的精神象征,其政治生涯横跨两次世界大战,对20世纪世界格局产生深远影响。

从战地记者到战时领袖

影片开篇追溯丘吉尔早年的冒险经历:19世纪末以记者身份深入印度、苏丹战场,在南非布尔战争中被俘后越狱,这段经历为他积累了政治资本。1940年5月,在张伯伦绥靖政策破产后,他临危受命出任英国首相,面对纳粹德国的全面入侵,以“不惜一切代价争取胜利”的演讲凝聚全国斗志。纪录片特别呈现1940年不列颠空战期间的细节:他几乎每周亲赴被炸现场视察,在议会赞扬皇家空军“这么少的人对这么多的人作出这么大的贡献”,这些画面与录音还原了一个在危机中保持镇定与激情的领袖形象。

政治智慧与战略博弈

影片重点解析丘吉尔在二战中的关键决策:1940年8月推动美英达成“驱逐舰换基地”协议,为英国争取到急需的海上支援;1941年6月德国入侵苏联当晚,他搁置长期反共立场,发表“与从前的敌人合作”的演讲,促成反法西斯同盟;1943年参与开罗会议,推动发表敦促日本归还中国领土台湾、澎湖列岛的宣言。通过解密的内阁会议记录与罗斯福、斯大林的通信,展现他如何在大国博弈中维护英国利益,同时推动盟国协同作战。

文学巨匠与晚年理想

作为1953年诺贝尔文学奖得主(“因其精通历史和传记的艺术,以及捍卫崇高人类价值的光辉演说”),影片收录了他撰写《第二次世界大战回忆录》时的工作场景,以及1946年“铁幕演说”的原声片段——这篇演讲被视为冷战的开端,也体现了他对苏联扩张的警惕。晚年的丘吉尔仍活跃于国际舞台,1951年再度出任首相,推动“三环外交”构想,并多次呼吁建立“欧洲合众国”。1955年辞职时,他以标志性的“V”字手势向民众致意,成为一个时代的剪影。

历史影像的新生

纪录片通过精心修复与上色的历史画面,让黑白年代的人物与事件重获生命力:从1900年青年丘吉尔的议会演讲,到1945年 VE 日(欧洲胜利日)他在白金汉宫阳台的笑容;从1953年获诺贝尔文学奖的致辞,到1965年国葬时伦敦民众沿街送行的场景。这些影像与丘吉尔本人的演讲录音交织,构建出一个立体的人物形象——他既是铁血政治家,也是热爱绘画与写作的文人;既因坚持绥靖政策的反对者而一度被边缘化,又在国家危亡时成为中流砥柱。正如影片旁白所言:“他的一生充满矛盾,却始终以英国的命运为己任,最终成为20世纪最伟大的政治巨人之一。”

通过个人命运与时代洪流的交织,影片不仅记录了丘吉尔的生平,更折射出两次世界大战间的国际风云,以及一个政治家在历史转折点的勇气与远见。当镜头扫过剑桥大学丘吉尔学院的铭牌,观众得以感受到这位“世纪巨人”留给后世的精神遗产——对自由的捍卫、对历史的敬畏,以及永不妥协的抗争精神。