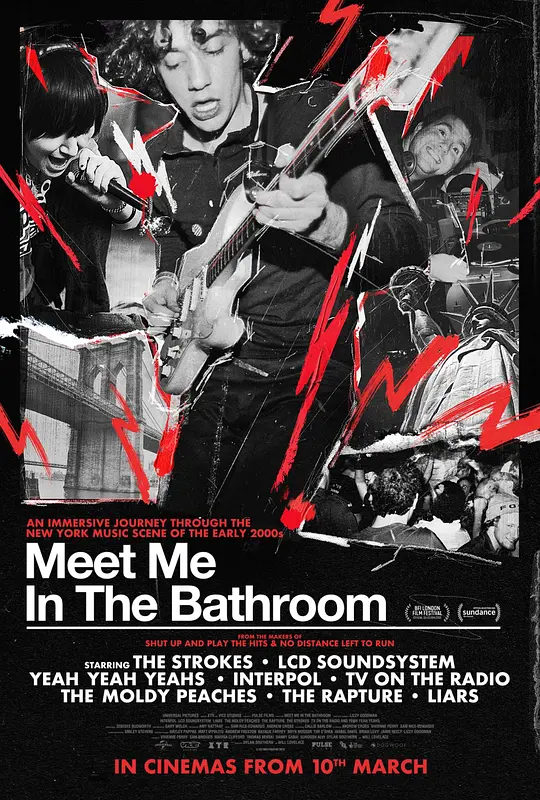

纪录片《在浴室见 2022》:纽约摇滚的黄金挽歌,定格一个时代的浪漫与躁动

美国 2022 年推出的《在浴室见(Meet Me in the Bathroom)》,以 1080P 高清画质、1.67G 的精炼体量及 “英语中英双字” 的官方纯净版呈现,成为一部镌刻纽约摇滚黄金时代的纪实佳作。影片跳出传统音乐纪录片 “线性叙事” 的框架,以 “摇滚乐最后一个伟大浪漫时代” 为核心命题,通过大量从未公开的原始镜头与幕后素材,将焦点对准 21 世纪初崛起于纽约的新一代摇滚力量 ——The Strokes、Vampire Weekend、LCD Soundsystem、Yeah Yeah Yeah’s 和 Interpol 等时代定义级乐队。它不仅记录了这些乐队从地下酒吧崭露头角到席卷全球的成长轨迹,更捕捉了音乐与技术革新碰撞下的创作火花,以及 9.11 事件后纽约城在创伤中孕育的独特艺术氛围,最终以充满张力的影像,为那个 “纯粹而躁动” 的摇滚时代写下了深情的注脚。

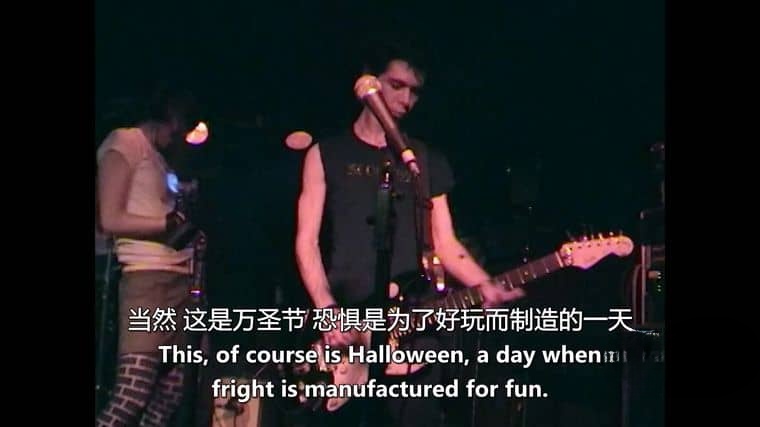

纪录片的叙事张力,始于 “‘废墟之上的重生’与‘黄金时代的降临’的时代碰撞”。镜头开篇便以极具历史厚重感的画面奠定基调:9.11 事件后纽约曼哈顿的废墟图景与城市上空的浓烟交织,街头行人神情凝重;下一秒,画面切换到东村地下酒吧的昏暗灯光中,The Strokes 乐队正在狭小的舞台上嘶吼表演,吉他 riff 尖锐刺耳,台下观众拥挤着、躁动着,与外界的沉寂形成强烈反差。这种 “创伤与狂欢” 的视觉对照,瞬间将观众拉回那个特殊的时代节点 —— 正如片中一位音乐评论家所说:“9.11 让纽约失去了方向,但摇滚乐成了这座城市的止痛药。那些在地下室、浴室里诞生的旋律,既是对创伤的逃离,也是对生命力的宣告。”

而 “时代与音乐的共生”,更在乐队的创作故事中得到深刻体现。LCD Soundsystem 的核心人物詹姆斯・墨菲在镜头前坦言:“9.11 之后,整个城市都很压抑,我想做一些能让人‘动起来’的音乐 —— 不是逃避现实,而是在节奏里重新找到活着的感觉。” 影片随之放出他们早期在浴室录制 Demo 的片段:简陋的麦克风架在瓷砖墙边,合成器的电子音效与墨菲的嘶吼透过劣质设备传出,粗糙却充满力量。这种 “在局限中迸发的创造力”,正是那个时代摇滚精神的缩影 —— 没有奢华的录音棚,没有资本的刻意包装,只有对音乐最纯粹的热爱与表达欲。正如 The Strokes 的吉他手阿尔伯特・哈蒙德所说:“我们当时只是想在曼哈顿下东区的酒吧里有个表演机会,没想过会影响那么多人 —— 那种‘无知者无畏’的状态,恰恰成就了最动人的音乐。”

纪录片的核心魅力,在于 “‘乐队群像的交织’与‘音乐革新的解密’:从个体故事到时代符号的多维呈现”。影片没有孤立地讲述某一支乐队的历史,而是通过多组线索的交织,勾勒出纽约摇滚圈的生态图景,同时拆解了 “新摇滚时代” 的音乐密码。

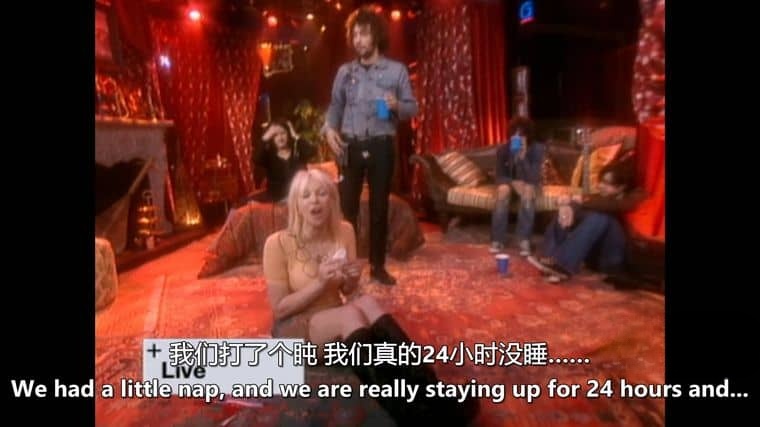

在 “乐队群像” 的刻画中,影片既展现了他们的 “共性挣扎”,也凸显了各自的 “个性光芒”。The Strokes 被描绘成 “横空出世的天才组合”:镜头记录了他们录制首张专辑《Is This It》的幕后 —— 主唱朱利安・卡萨布兰卡抱着吉他随性哼唱,吉他手们用简单的三大件编织出流畅旋律,整个过程没有刻意雕琢,却诞生了影响一代人的经典。正如片中所说:“他们扫除了摇滚后期的繁复,用粗糙的录音和颓废人声,带回了最单纯的摇滚力量。” 而 Yeah Yeah Yeah’s 则以 “野性与细腻的碰撞” 令人印象深刻:女主唱凯伦・奥在舞台上疯狂甩头、嘶吼,台下却在镜头前羞涩地讲述创作灵感;影片放出他们早期排练的片段,凯伦在浴室镜子前练习唱腔,瓷砖的回声让她找到了独特的发声方式,这种 “私密空间里的创作瞬间”,让乐队形象变得立体而真实。

在 “音乐革新” 的解读中,影片聚焦 “传统摇滚与现代技术的融合”。Vampire Weekend 的成员在镜头前展示了他们早期的创作设备:一台老式电脑、廉价的采样器,以及从世界音乐中截取的片段。“我们想把非洲节拍和摇滚吉他结合起来,当时很多人说这很奇怪,但我们觉得这就是纽约的声音 —— 多元、混乱,却又意外和谐。” 影片随之对比了他们的 Demo 与成品:采样的非洲鼓点与吉他 riff 从 “生硬拼接” 到 “无缝融合”,见证了 “跨文化音乐实验” 的诞生。而 LCD Soundsystem 则代表了 “电子与摇滚的跨界”:影片通过分屏画面展示他们的创作过程 —— 一边是传统鼓组的录制,一边是合成器音效的调试,两种元素最终在混音中碰撞出独特的 “ dance – punk ” 风格。这种 “打破边界的尝试”,让 21 世纪初的纽约摇滚摆脱了传统摇滚的桎梏,成为 “时代定义级” 的音乐潮流。值得一提的是,时尚界传奇 Karl Lagerfeld 也曾在采访中提及 LCD Soundsystem 对他的影响,将其收录进自己的挚爱歌曲合集,足见这支乐队的跨领域影响力。

纪录片的深刻之处,在于 “‘浪漫时代的落幕’与‘摇滚精神的留存’:对一个时代的回望与致敬”。影片后半段逐渐从 “崛起的狂欢” 转向 “成长的迷茫与沉淀”,真实记录了黄金时代的褪去 ——The Strokes 在爆红后陷入创作瓶颈,成员各自单飞却难以超越乐队巅峰;LCD Soundsystem 在事业鼎盛期宣布解散,詹姆斯・墨菲在告别演出上泣不成声。这些 “不完美的结局”,反而让影片更具真实感与感染力。正如片中一位记者所说:“摇滚乐的浪漫,不只在于爆红的瞬间,更在于它能承载一个时代的喜怒哀乐 —— 包括辉煌后的失落。”

但影片并未停留在 “落幕的伤感”,而是挖掘出 “摇滚精神的延续性”。镜头最后聚焦于当下:年轻乐队在当年 The Strokes 演出过的酒吧表演,翻唱着经典曲目;唱片店老板指着泛黄的《Is This It》专辑封面,对顾客说:“这些音乐从未过时,它们依然在影响着今天的年轻人。” 这种 “传承感”,让影片的主题得到升华 —— 所谓 “摇滚乐的最后浪漫时代”,并非指摇滚的消亡,而是那个 “纯粹创作、不计回报” 的时代成为了珍贵的记忆符号。正如片尾旁白所说:“浴室里的 Demo 停了,但那些旋律里的勇气与热爱,还在被不断唱响。”

作为一部音乐纪实作品,《在浴室见 2022》的镜头始终保持着 “粗糙质感与情感浓度的平衡”。1080P 的高清画质,让原始素材中的细节得以清晰呈现 ——The Strokes 演出时汗湿的头发、凯伦・奥舞台服装上的破洞、录音棚里贴满的便签纸,每一个细节都带着 “未经修饰的真实”;而中英双字的精准翻译,让非英语观众也能捕捉到歌词与访谈中的情感张力。影片没有采用过多的旁白干预,而是让 “音乐与画面” 主导叙事 —— 吉他 riff 的爆发力、观众的欢呼声、乐队成员的低语,这些原始声音交织在一起,营造出 “沉浸式的时代氛围”,让观众仿佛置身于那个充满躁动与热爱的纽约摇滚现场。

这部纪录片的价值,不仅在于为 The Strokes 等乐队留下了珍贵的影像档案,更在于它为 “摇滚时代” 写下了一份真实的备忘录。对于亲历过那个时代的观众,它是一次 “唤醒青春记忆” 的重逢;对于年轻观众,它是一扇 “了解摇滚黄金时代” 的窗口;而对于所有热爱音乐的人,它则是一次 “对纯粹创作精神的致敬”。在流媒体主导、资本高度介入音乐产业的今天,这部纪录片提醒我们:真正的音乐力量,从不源于设备的精良或包装的华丽,而在于创作者内心的真诚与勇气 —— 正如那些在浴室里诞生的旋律,虽简陋却足以跨越时空,成为一个时代的声音印记。