在地球最北端,一片被永恒寒冰覆盖的蓝色疆域正以肉眼可见的速度消融。探索频道2017年纪录片《北冰洋》(Arctic Waters)以6集篇幅、14.2G的4K超清画面,首次将这片“地球最后秘境”的生态奇观与生存危机呈现在镜头前。从北极熊在变薄的海冰上艰难捕猎,到独角鲸用声波编织深海通讯网;从因纽特人用传统皮艇追逐白鲸,到科学家潜入-1.7℃的海水记录冰藻绽放——这部耗时四年拍摄的作品,既是一曲冰封世界的生命赞歌,也是一封来自北极的紧急“气候警报”。

第一集:《冰之疆域》——北极的诞生与消亡

开篇镜头从太空俯瞰北极:北冰洋如一枚镶嵌在欧亚大陆与美洲之间的蓝宝石,边缘被白色冰盖切割出锯齿状轮廓。纪录片以地质时间为轴,追溯这片“世界最小大洋”的前世今生:2000万年前,它曾是淡水湖泊,因板块运动形成狭窄海峡与大西洋连通;1845年,伦敦地理学会正式为其定名“北冰洋”,而古希腊人曾称它“正对大熊星座的海洋”[7][10]。如今,这片面积仅1450万平方公里的海域(不足太平洋1/10),正经历着地球最剧烈的气候变化——“一年之内,北冰洋失去的冰川面积相当于整个德克萨斯州”[5]。

摄影机随破冰船“北极星号”穿越白令海峡,冰层下的世界骤然苏醒:阳光穿透3米厚的冰缝,照亮悬浮的硅藻群落,它们如金色粉尘引发“冰下盛宴”,吸引磷虾群聚集,进而招来成群的北极鳕鱼。这种“冰藻-浮游-底栖”耦合生态系统[4],是北极食物链的基石。但镜头转向楚科奇海时,科学家用声呐扫描出令人心惊的画面:2007-2023年间,夏季海冰覆盖率从40%降至15%,原本终年冰封的区域出现开阔水域,“现在连老猎人都认不出自己的猎场了”,因纽特向导阿蒙·卡克在片中叹息。

第二集:《极地巨兽》——生存专家的极限挑战

若说南极的象征是企鹅,北极的王者则无疑是北极熊。第二集《极地巨兽》以红外摄像机追踪一只雌性北极熊“安娜”和她的双 cubs(幼崽),记录下她们在海冰上的21天捕猎之旅。画面中,安娜用前掌探测冰面下海豹的呼吸孔,耐心等待数小时——这种“静候捕猎法”成功率仅5%,但在海冰碎片化的今天,成功率已降至1%。当她终于捕获一只环斑海豹时,却因冰面突然断裂,眼睁睁看着猎物沉入冰缝。“海冰是北极熊的高速公路,现在这条路正在融化”,片中海洋生物学家莉娜·汉森解释道。

与北极熊的困境形成对比的是独角鲸——这种长着螺旋状长牙的“海洋独角兽”,在片中展现了惊人的适应力。摄制组在格陵兰海下800米处,用特制防水麦克风录下它们的“鲸歌”:高频声波如激光般穿透黑暗,不仅用于定位鳕鱼群,还能与10公里外的同伴交流。更令人称奇的是白鲸,它们在河口三角洲聚集时,会用吻部摩擦河床上的鹅卵石“洗牙”,这种行为此前从未被影像记录。

第三集:《苔原与森林》——陆地生命的生存密码

镜头从海洋转向陆地,第三集《苔原与森林》揭开北极“隐形的生物多样性”。在西伯利亚北部的拜科夫斯基半岛,热融湖塘如蓝宝石散落苔原——这些因冻土融化形成的湖泊,每年释放的甲烷量相当于全球10%的排放量[9]。但对北极狐而言,这里是觅食天堂:它们循着旅鼠的“自杀式迁徙”轨迹,在雪地里挖出迷宫般的洞穴,镜头捕捉到一只北极狐父母用尾巴为幼崽遮挡-40℃的狂风,蓬松的尾巴如火焰般在雪地跃动,呼应着北欧“北极狐尾巴点燃极光”的传说[13]。

更令人震撼的是驯鹿大迁徙场景:数十万头驯鹿穿越阿拉斯加苔原,蹄声震碎薄冰,扬起的雪雾与晨光交织成金色洪流。它们的目的地是“大雅冰冻森林区”——这里生长着全球1/3的泰加林,松针在极昼期间进行24小时光合作用[2]。但气候变化正打乱这一节奏:春季融雪期提前两周,导致驯鹿幼崽出生时苔藓尚未发芽,片中记录到2022年种群数量较十年前下降30%。

第四集:《人类与冰》——因纽特文明的千年智慧

“我们的故事写在冰上”,78岁的因纽特长老伊努克在片中展示他的皮划艇:用海象皮缝合的船身仅重15公斤,却能在碎冰区灵活穿梭。第四集《人类与冰》聚焦北极原住民与环境的共生关系:从用海豹油灯融化雪水,到在极夜用星座导航;从用鲸骨搭建冰屋(igloo),到通过“冰下听声”判断白鲸位置——这些延续4000年的生存技能[15],正遭遇现代性的冲击。

在加拿大图克托亚图克镇,年轻猎手诺亚尝试用无人机追踪海象群,却发现传统皮艇无法跟上海象向更北海域迁移的速度。“祖父告诉我,海象会在固定冰滩蜕皮,但现在它们只能在浮冰上临时聚集”,他的困惑折射出北极生态的连锁反应:海冰消失导致海象被迫上岸,拥挤的群体中幼崽死亡率上升50%[5]。而镇上的学校里,孩子们同时学习因纽特语和气候变化科学课,黑板上画着“过去的冰屋”与“未来的洪水”。

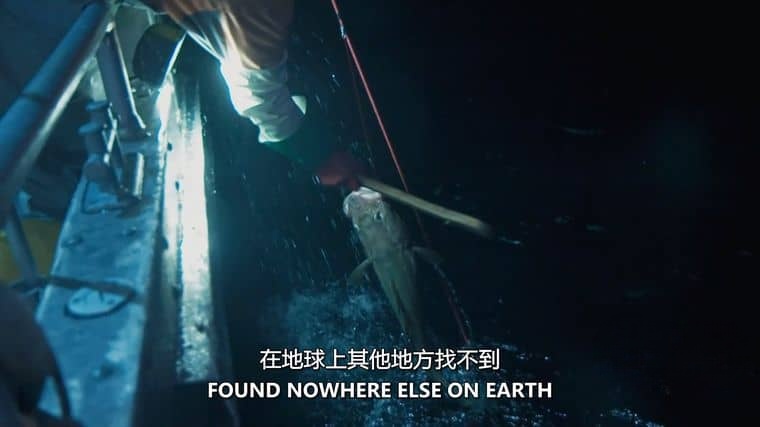

第五集:《深海秘境》——冰下世界的未知生命

当大多数纪录片将镜头对准地表时,《北冰洋》第五集潜入2000米深海,揭开“黑暗生物群”的神秘面纱。在斯瓦尔巴群岛以北的“门捷列夫海岭”,这里的海底热泉喷口涌出350℃的硫化物流体,周围却聚集着管水母、雪人蟹等极端生物——它们不需要阳光,依靠化能合成生存[1]。更令人惊讶的是“冰藻花园”:在厚达数米的冰层底部,硅藻形成彩色条纹,如梵高的星空画作,这些“冰下植被”为底栖生物提供70%的食物来源[4]。

但最震撼的发现来自东西伯利亚北极大陆架:科学家在冻土中钻取的岩芯显示,200万年前的北极曾生长棕榈红树林[5]。“地球有过无冰北极,只是那时没有人类文明”,片中气候学家马克·塞雷兹警告:若温室气体排放持续,到2050年夏季北冰洋可能完全无冰,“我们正把北极推回上新世”。

第六集:《最后的防线》——科学与希望的边缘

最终集《最后的防线》将镜头对准守护北极的人们:在挪威斯瓦尔巴特群岛,冰川学家用雷达测量冰盖厚度,数据显示近十年融化速度加快3倍;在俄罗斯摩尔曼斯克,核动力破冰船“亚马尔号”正在测试新型抗冻钢材;而在阿拉斯加,因纽特青年成立“冰卫士”组织,用传统知识协助科学家建立“北极生态数据库”。

最动人的画面出现在片尾:当摄制组结束拍摄时,那只雌性北极熊安娜的幼崽已长大,它们在最后一块浮冰上嬉戏,背景是渐亮的极光。“北极不是博物馆,它是活的生态系统”,片中最后一句解说词响起,“而我们每个人,都是它的守护者。”

纪录片价值与争议

《北冰洋》的独特之处在于“科学严谨性”与“人文温度”的平衡:它既引用NSFC(国家自然科学基金)项目关于“硫酸盐还原菌抑制甲烷排放”的研究[9],也记录因纽特人用口述史还原1950年代的海冰厚度;既用卫星图像展示北极变暖速率(是全球平均的2-3倍),也让观众听见冰裂的声音——那种如玻璃破碎的脆响,如今在夏季北极每天都能听到[5][8]。

当然,该片也引发争议:俄罗斯学者曾批评其“过度强调西方环保叙事”,忽视北极国家在资源开发与保护间的平衡[1];而部分环保组织则认为,纪录片对“碳捕捉技术”的乐观描写,淡化了减排的紧迫性。