当解剖刀划开“皮肤”的瞬间,一股模拟的血腥味混合着腐殖土气息弥漫在实验室中。2015年,国家地理频道以一场前所未有的“虚拟解剖”,让灭绝6500万年的霸王龙(Tyrannosaurus rex)在镜头前“重生”。纪录片《解剖霸王龙》(T. Rex Autopsy)集结古生物学家、解剖学家与特效团队,耗时6个月打造1:1硅橡胶霸王龙复制品——从38厘米长的利齿到0.2毫米厚的皮肤纹理,从充满空气窦的头骨到肌肉纤维的走向,这具“尸体”成为破解暴龙生存密码的终极钥匙。全片以解剖台为舞台,通过“剥皮-开颅-取内脏”的沉浸式流程,揭开了这种“白垩纪暴君”最震撼的生理真相。

第一章:复制品的诞生——用科学还原“活的化石”

纪录片开篇直击特效工作室:艺术家们正将玻璃纤维骨架包裹在硅橡胶中,注入模拟肌肉组织的凝胶,再用3D打印技术复刻霸王龙的皮肤——其表面覆盖着非重叠的鳞片,直径约5-10毫米,与2010年发现的“霸王龙皮肤印痕化石”完全一致[1]。“我们甚至还原了它的‘尸僵’状态”,首席特效师约翰·施瓦茨解释,“根据现代鳄鱼的尸检数据,暴龙死后24小时肌肉会收缩15%,所以复制品的后肢呈半弯曲状。”

这具复制品基于“苏”(Sue)——世界最完整的霸王龙化石(完整度90%)——1990年发现于南达科他州,体长12.8米,体重8.4吨[1]。但纪录片团队大胆假设:解剖对象是一只“30岁成年雄性”,比“苏”略小(体长11.5米),却保留了更清晰的软组织痕迹。古生物学家格雷格·埃里克森通过骨龄分析指出:“暴龙20岁达到性成熟,30岁进入老年,相当于人类的70岁。”

第二章:头骨解剖——“行走的颅骨粉碎机”

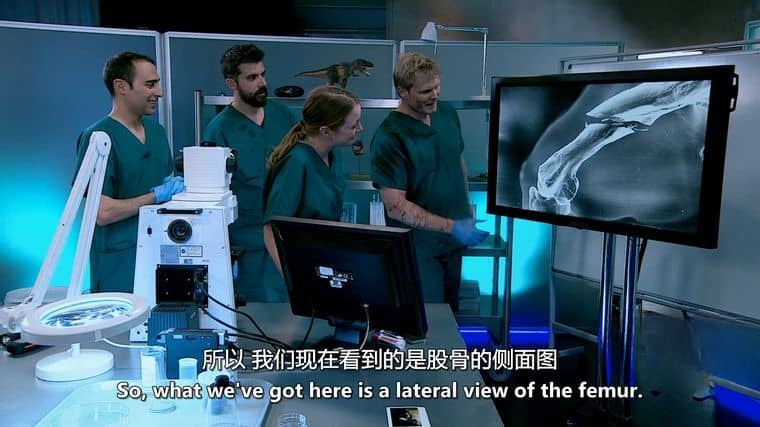

解剖第一步从头部开始。当团队移除复制品的颈部肌肉,霸王龙的头骨暴露在X光下:其全长1.5米,却仅重500公斤——秘密在于头骨内部的“空气窦”结构,如同鸟类骨骼的中空设计,既减轻重量又增强声音共鸣。“它的吼叫声可能达到120分贝,相当于波音737起飞时的噪音”,生物声学专家在片中模拟了这一场景。

更惊人的发现藏在颌骨中:60颗香蕉大小的牙齿呈“锯齿状”排列,每颗牙的压强可达3000兆帕(相当于液压机的10倍)。通过CT扫描,团队还原了霸王龙的“咬合力传导路径”:当它咬住三角龙时,力量从牙齿经颌骨内侧的“加强筋”(骨质脊)分散到颅骨,避免自身骨骼碎裂[1]。“它不是咀嚼食物,而是直接把猎物‘剪’成肉块吞下”,古生物学家玛丽·施魏策尔展示了化石中的胃容物——含有鸭嘴龙幼崽的骨骼碎片,上面还留着齿痕。

第三章:肌肉与运动——“60公里/小时的追捕机器”

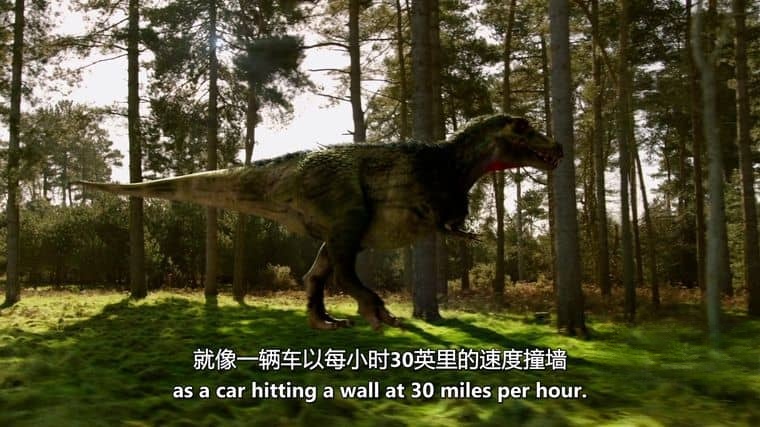

剥离胸腔皮肤后,霸王龙的肌肉系统令人震撼:后肢腓肠肌重达200公斤,占体重的2.5%,比现代鸵鸟强壮3倍。通过计算机模拟,科学家推算其奔跑速度可达50-60公里/小时,但持续时间不超过30秒——“它是伏击型猎手,而非马拉松选手”,运动生物学家史蒂夫·布鲁萨特解释,“骨骼化石显示,70%的霸王龙都有关节炎,高速追逐可能导致骨折。”

纪录片特别对比了暴龙科与分支龙类的差异:前者(如霸王龙)后肢骨壁厚、肌肉附着面积大,适合短距离冲刺;后者(如虔州龙)则是“长吻型”,四肢更纤细,可能擅长群体捕猎[1]。这种生态位分化,印证了“深吻型暴龙占据顶级掠食者地位”的学术结论[1]。

第四章:感官系统——“比猫还敏锐的猎手”

在复制品的眼眶位置,团队植入了模拟眼球——直径约10厘米,包含巩膜环结构,证明霸王龙具有双眼立体视觉,视野重叠度达55%(人类为120%,但霸王龙的视距更远)。“它能在6公里外发现移动的三角龙”,古生物学家指出。而内耳的半规管结构显示,它的头部运动速度比现代鳄鱼快3倍,“可以像猫头鹰一样快速转头锁定猎物”。

嗅觉系统同样逆天:鼻腔内的嗅觉上皮面积达150平方厘米,是人类的50倍,能分辨1公里外腐肉的气味。“甚至可能通过嗅觉判断猎物的健康状况”,片中引用2008年《科学》杂志的研究——霸王龙的嗅球占大脑体积的15%,远超其他恐龙[1]。

第五章:争议与颠覆——“食腐还是掠食?恒温还是变温?”

纪录片并未回避学术争议。当解剖到胃部时,团队发现模拟内脏中含有“未消化的甲龙鳞片”,这为“霸王龙主动捕猎”提供新证据——长期以来,部分学者认为它只是“食腐动物”。古生物学家托马斯·霍尔茨反驳:“如果只吃腐肉,它需要每天找到800公斤的尸体,这在白垩纪草原上根本不可能。”

更颠覆认知的是“代谢率测试”:通过分析骨骼中的“哈佛氏管”(血管通道)密度,科学家发现霸王龙的生长速度极快——从孵化到成年体重增长5000倍,远超冷血动物。“它可能是中温动物”,生理学家推测,“体温维持在35-38℃,既能快速捕猎,又比哺乳动物节省能量。”

第六章:死亡与传承——“白垩纪末的最后一瞥”

解剖的最后一步是还原霸王龙的死亡场景。复制品的肋骨有愈合的骨折痕迹,右腿骨带有咬痕——可能来自同类争斗。古生物学家推测,这只暴龙可能在捕猎时受伤,最终因感染死亡。而6600万年前小行星撞击后,全球火灾风暴导致植物灭绝,霸王龙的食物链彻底崩塌,“它们是生态系统的‘顶级消费者’,也是最脆弱的一环”[1]。

片尾,当团队缝合复制品的切口,镜头突然切换到真实化石“苏”的骨骼——那些冰冷的岩石中,仿佛仍能听见6500万年前的咆哮。正如古生物学家徐星在片中所言:“解剖复制品是手段,理解生命演化才是目的。霸王龙告诉我们:再强大的物种,也敌不过环境的剧变。”

纪录片的科学遗产

《解剖霸王龙》的突破性在于“将古生物学从‘描述性科学’推向‘实验性科学’”。它不仅验证了“暴龙深吻型头骨增强咬合力”的假说[1],更通过可视化手段让公众理解“化石如何讲故事”。尽管复制品无法完全还原真实生理,但正如国家地理频道所言:“当我们切开这具‘尸体’,看到的不仅是霸王龙的内脏,更是科学与想象力的边界。”