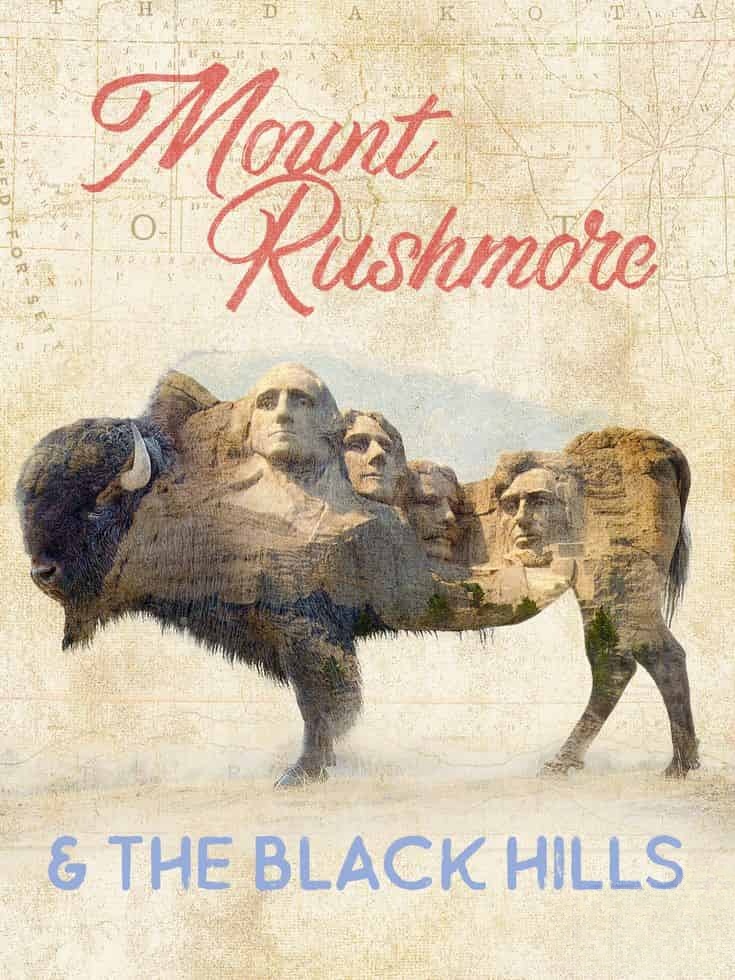

拉什莫尔山,这座屹立于南达科他州布莱克山脉的花岗岩丰碑,以18米高的总统群像刺破天际,成为美国精神的永恒象征。纪录片《拉什莫尔山与布莱克山》通过罕见的历史镜头与航拍视角,不仅揭秘了这座“总统山”从艺术构想变为地质奇迹的14年建造史诗,更将镜头延伸至整个布莱克山地区——这片承载着原住民记忆、淘金热传奇与自然野性的土地,展现了美国西部最富张力的人文与自然交织的画卷。

第一章:巨石上的建国史诗

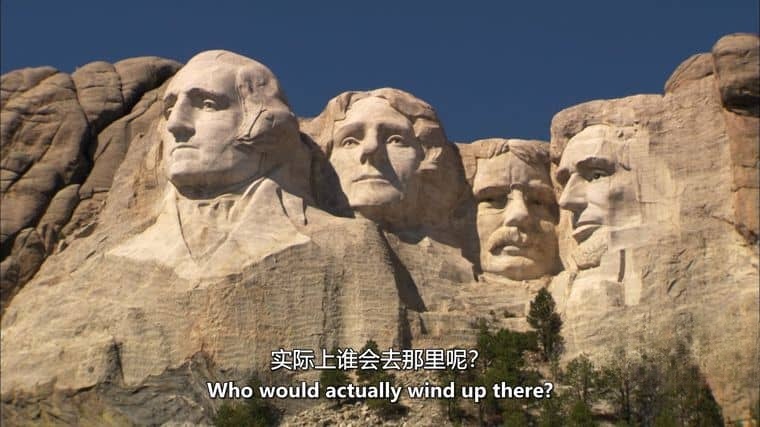

拉什莫尔山的四座总统头像——华盛顿、杰斐逊、西奥多·罗斯福与林肯,自左至右凝视着北美大陆的晨曦。它们并非天然形成,而是由雕塑家格曾·博格勒姆率领400名工人,用炸药与钢钎在坚硬的花岗岩上“凿”出来的奇迹。纪录片通过1927年开工时的原始影像,记录了工人悬在数百米高空作业的惊险场景:每天用 dynamite 炸出20吨岩石,再以风钻细化面部轮廓,连华盛顿的眼窝都能容纳一辆小汽车。博格勒姆曾誓言“让美利坚在天际线上延伸”,而他未竟的梦想——原本计划雕刻到腰部的总统像,最终定格为头部特写,成为留给后世的悬念。

这座纪念碑的诞生,始于南达科他州历史学家多恩·罗宾逊的“旅游振兴计划”。他最初设想在布莱克山的“针尖岩”群雕西部英雄,却因岩石稳定性不足而作罢。直到博格勒姆发现拉什莫尔山——这里的花岗岩形成于16亿年前,质地坚硬如钢,且面朝东南,全年光照充足,堪称“上帝选定的画布”。1925年,柯立芝总统批准项目时特别强调:“除了华盛顿,必须包含两位共和党人、一位民主党人”,这一政治平衡的细节,为雕像注入了超越艺术的历史隐喻。

第二章:布莱克山的双重叙事

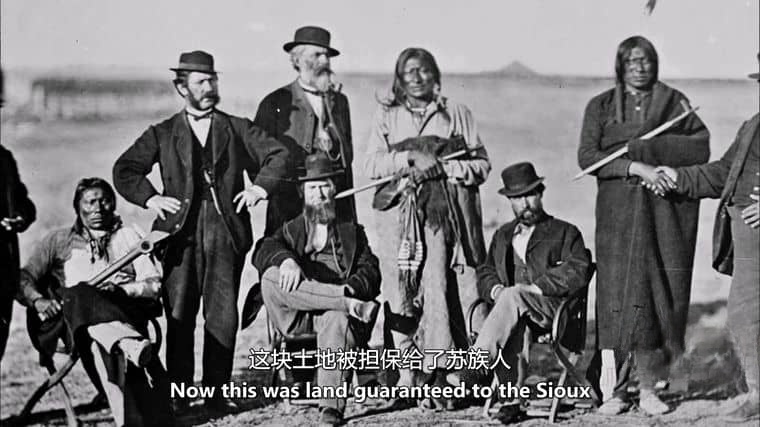

拉什莫尔山只是布莱克山的冰山一角。这片横跨南达科他州与怀俄明州的山地,在拉科塔苏族语言中意为“黑色山脉”——因松林覆盖的山脊在远处呈暗黑色而得名。纪录片以航拍镜头展现其地质奇观:从海拔2208米的哈尼峰到深邃的峡谷,冰川侵蚀形成的花岗岩尖塔与清澈湖泊交织,宛如大地的指纹。这里曾是苏族印第安人的圣地,1868年《拉勒米堡条约》明确其为“永久保留地”,却因1874年卡斯特将军发现金矿而引发“布莱克山战争”。苏族领袖坐牛曾悲愤预言:“白人会像蝗虫般涌来”,而纪录片中留存的淘金热时期照片印证了这一点——帐篷城市如雨后春笋般涌现,矿工用炸药炸开山体,留下满目疮痍的矿坑。

如今,布莱克山国家森林覆盖着127万英亩土地,与拉什莫尔山国家纪念公园共同构成生态与人文的复合体。片中特别记录了拉什莫尔山的“裂缝监测系统”:1998年架设的144个传感器,实时追踪岩体稳定性,呼应着博格勒姆当年的担忧——“岩石会呼吸,我们必须倾听它的节奏”。而对于原住民而言,这座山仍是争议的焦点:拉科塔族人每年在此举行“日出仪式”,抗议将圣地改造为旅游符号,这种文化冲突为纪录片增添了深刻的反思维度。

第三章:永恒的凝视与未竟的对话

纪录片的高潮段落,以延时摄影捕捉总统群像在四季中的变幻:春雪覆盖华盛顿的发梢,夏雨为杰斐逊的眼角蒙上水雾,秋霜染白罗斯福的胡须,冬日照亮林肯深邃的眼眸。这座耗费40万美元(相当于今日8000万美元)的工程,如今每年吸引200万游客,其形象已成为美国的视觉图腾——从美元硬币到电影《国家宝藏》,它始终象征着“建国者的理想”。

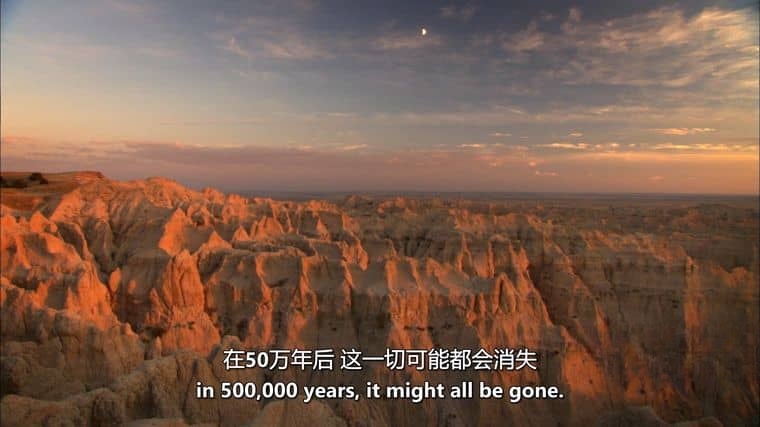

然而,纪录片并未回避当代争议。2025年,特朗普政府曾提议在拉什莫尔山添加新雕像,却被国家公园管理局以“岩石稳定性不足”拒绝。片中引用地质学家保罗·尼尔森的警告:“山体144条裂缝如同一把把利剑,任何新雕刻都可能引发崩塌。” 这种“完成性”的艺术哲学,与布莱克山的自然侵蚀形成微妙呼应——正如博格勒姆的儿子林肯·博格勒姆所言:“真正的纪念碑,是时间本身。”

结语:

当镜头最终从拉什莫尔山拉远,融入布莱克山的苍茫暮色,纪录片揭示了一个更深层的主题:这片土地既是人的杰作,也是自然的馈赠;既是历史的丰碑,也是未竟的对话。从苏族的古老传说到现代工程的壮举,从淘金者的狂热到生态保护的觉醒,拉什莫尔山与布莱克山如同打开的美国西部史诗,每一道岩层褶皱里,都藏着一个关于理想、冲突与和解的故事。