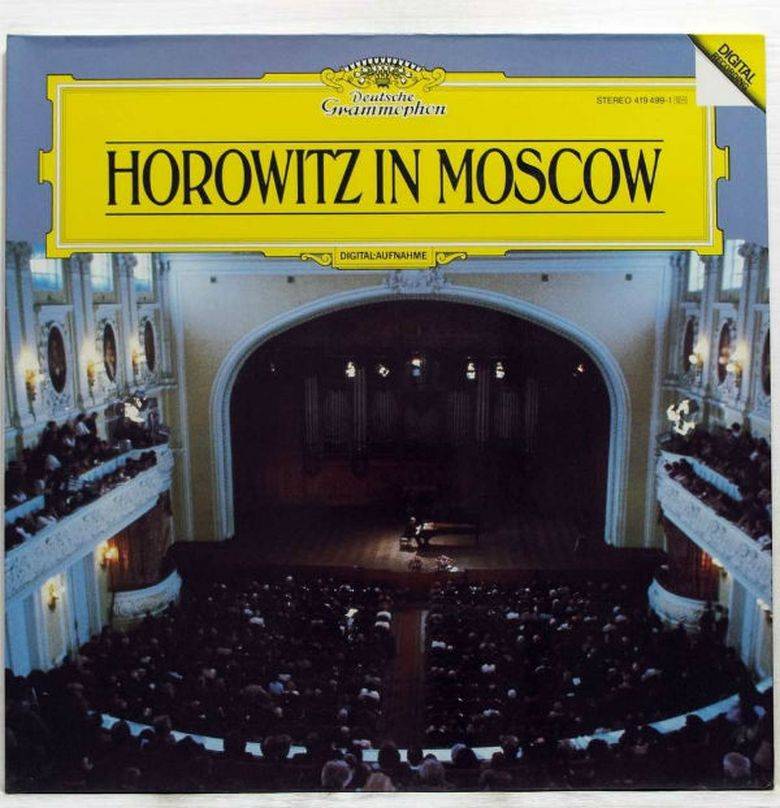

美国纪录片《霍洛维茨在莫斯科》(Horowitz in Moscow 1986):流亡钢琴家的故土绝响

这部记录“钢琴皇帝”弗拉基米尔·霍洛维茨(Vladimir Horowitz)1986年重返苏联的纪录片(英语中字,高清/MP4/1.06G),以“61年流亡后的归乡音乐会”为核心,用镜头捕捉了20世纪古典音乐史上最动人的时刻之一。82岁的霍洛维茨——这位1925年因“艺术自由”逃离苏联、后加入美国国籍的钢琴巨匠,在莫斯科音乐学院大厅的舞台上,用斯卡拉蒂的灵动、拉赫玛尼诺夫的深沉、舒曼的诗意,完成了一场跨越时空的“音乐对话”。影片没有刻意煽情,却通过“雨中排队抢票的乐迷、后台紧张调试钢琴的技师、霍洛维茨弹奏时颤抖的左手”等细节,揭示了“艺术如何超越政治,乡愁如何融入音符”的永恒命题,被《纽约时报》评为“用音乐书写的流亡者返乡史诗”。

一、归乡之路:从“鞋藏美元”到“万人空巷”

1. 61年的流亡与乡愁

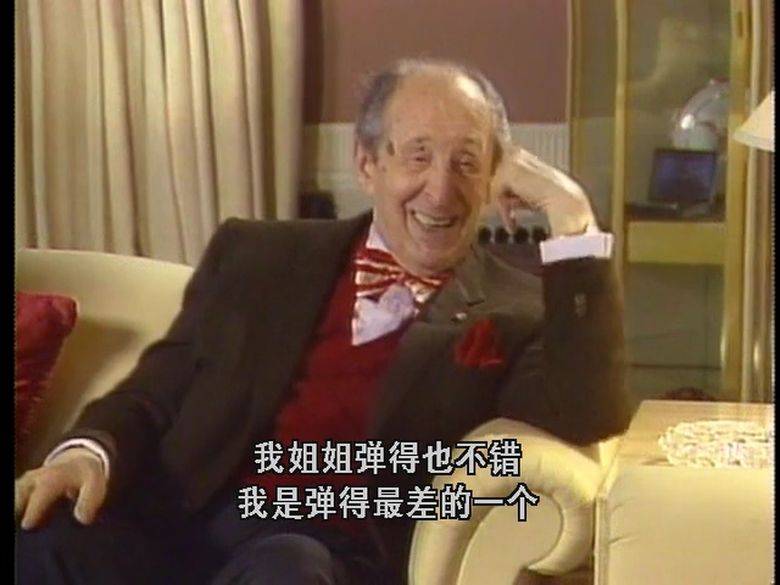

影片开篇用档案资料回溯霍洛维茨的“逃离”:1925年,22岁的他以“演出”名义离开苏联,鞋里藏着准备流亡的几千美元,边境士兵拍着他的肩说“别忘了祖国”,这句祝福成了他半个多世纪的牵挂。此后,他在纽约卡内基音乐厅一战成名,与托斯卡尼尼合作录制的柴可夫斯基《第一钢琴协奏曲》成为传世经典,却始终回避“苏联”话题。直到暮年,他在采访中坦言:“我不想回苏联,但我想死前再看一眼莫斯科的雪。”

2. 1986年的“破冰之旅”

随着冷战后期美苏文化交流回暖,霍洛维茨的归乡愿望终得实现。纪录片记录了音乐会前的“全民狂热”:莫斯科音乐学院仅贴出一张手写告示,却引发全城轰动——1800张门票中仅400张对公众发售,乐迷连夜冒雨排队,有人甚至带着棉被在音乐厅外露营;没有票的民众则聚集在街头,举着“欢迎霍洛维茨回家”的标语,“哪怕听不到一个音符,也要告诉后代‘我见证了历史’”。这种狂热让霍洛维茨的随行人员感慨:“他在美国是‘钢琴家’,在苏联是‘民族英雄’。”

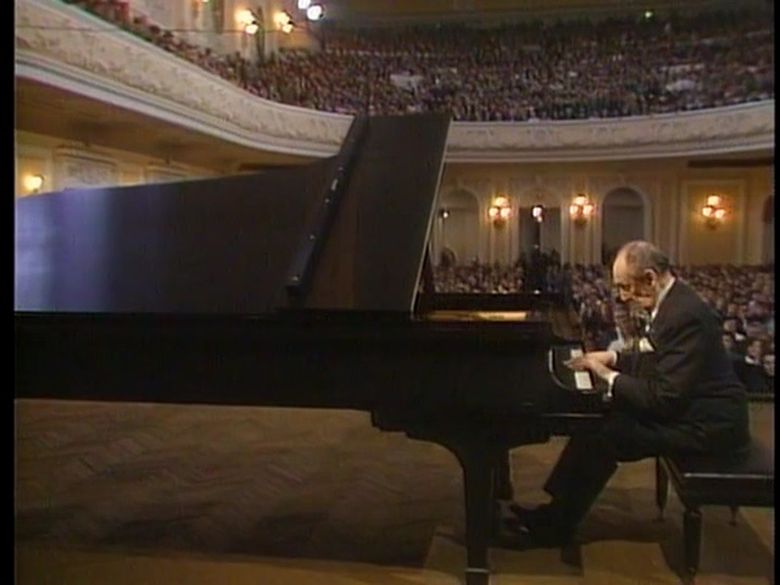

二、音乐会现场:用音符诉说“迟到的告白”

1. 从斯卡拉蒂到舒曼:一场“浓缩的人生”

音乐会的曲目编排如同霍洛维茨的自传:开场的斯卡拉蒂《D大调奏鸣曲》,欢快的旋律像“归乡的雀跃”,他弹奏时嘴角不自觉上扬;莫扎特《C大调奏鸣曲》则纯净如“对青春的回望”,触键轻盈得仿佛怕惊扰回忆;而拉赫玛尼诺夫《前奏曲Op.23 No.5》,左手厚重的和弦与右手忧伤的旋律交织,“像在质问命运为何让故土与自己天各一方”。最动人的是返场曲——舒曼《童年情景》中的《梦幻曲》,他放慢了速度,音符在空气中悬浮,台下观众有人悄悄抹泪,“这哪里是弹琴,分明是用一生的乡愁在歌唱”。

2. 细节里的“大师真性情”

影片捕捉到许多“非音乐的瞬间”:彩排时,霍洛维茨对钢琴调音不满,亲自用扳手调整琴弦,手指因用力而发白;上台前,他对着镜子整理领结,突然转身对助理说“我好像又回到22岁第一次演出时”;弹奏高潮处,他的左手因关节炎微微颤抖,却依然精准按下每一个和弦。这些细节打破了“大师完美神话”,让观众看到一个“用生命与钢琴对话”的老者——他不是在表演,而是在“用音乐呼吸”。

三、超越音乐:艺术如何治愈“时代创伤”

1. 乐迷的眼泪:“他弹的是我们的灵魂”

纪录片随机采访了几位观众:70岁的退休教授说“年轻时偷偷听他的唱片,被发现会坐牢”;20岁的音乐学院学生哽咽道“他的左手比我们年轻人还有力,这才是‘活着的传奇’”;而一位经历过二战的老兵则说“他的音乐让我想起战前的莫斯科,那时我们也有这样的笑容”。这些朴素的评价,揭示了霍洛维茨音乐会的深层意义——它不仅是一场演出,更是苏联民众对“被压抑的文化记忆”的集体释放。

2. 官方与民间的“微妙平衡”

影片也隐晦展现了苏联当局的“矛盾态度”:一方面,文化部为音乐会提供“最高规格接待”,甚至允许西方媒体全程拍摄;另一方面,官方报纸对霍洛维茨的“美国身份”避而不谈,仅称其为“杰出的钢琴家”。这种“默许”背后,是冷战后期苏联对“文化软实力”的渴望——正如一位官员私下所说:“霍洛维茨的回归,比发射十颗卫星更能证明‘苏联文化的魅力’。”

四、遗产:一场音乐会的“蝴蝶效应”

霍洛维茨的莫斯科音乐会不仅是“个人的胜利”,更开启了美苏文化交流的“钢琴外交”:此后,里赫特、阿什肯纳齐等苏联钢琴家陆续访美,东西方音乐界的隔阂逐渐消融。而音乐会现场录音《霍洛维茨在莫斯科》则连续10周登顶Billboard古典榜,让全球乐迷重新认识“俄罗斯钢琴学派”的厚重与诗意。

影片结尾,霍洛维茨在列宁格勒(现圣彼得堡)的第二场音乐会后,站在涅瓦河畔,雪花落在他的白发上,他轻声说:“我终于可以告诉那位边境士兵——我没有忘记祖国。”这句迟到61年的告白,让“乡愁”有了具象的模样——它不是地图上的距离,而是音符里的牵挂,是艺术家对故土最深沉的“爱的证明”。

(注:1.06G高清影像含完整音乐会实况与幕后花絮,英语中字精准传递访谈与曲目背景,适合古典音乐爱好者、历史研究者和纪录片影迷。当霍洛维茨的指尖触碰到琴键,你会明白:有些音乐,注定要在故乡的土壤里,才能开出最动人的花。)