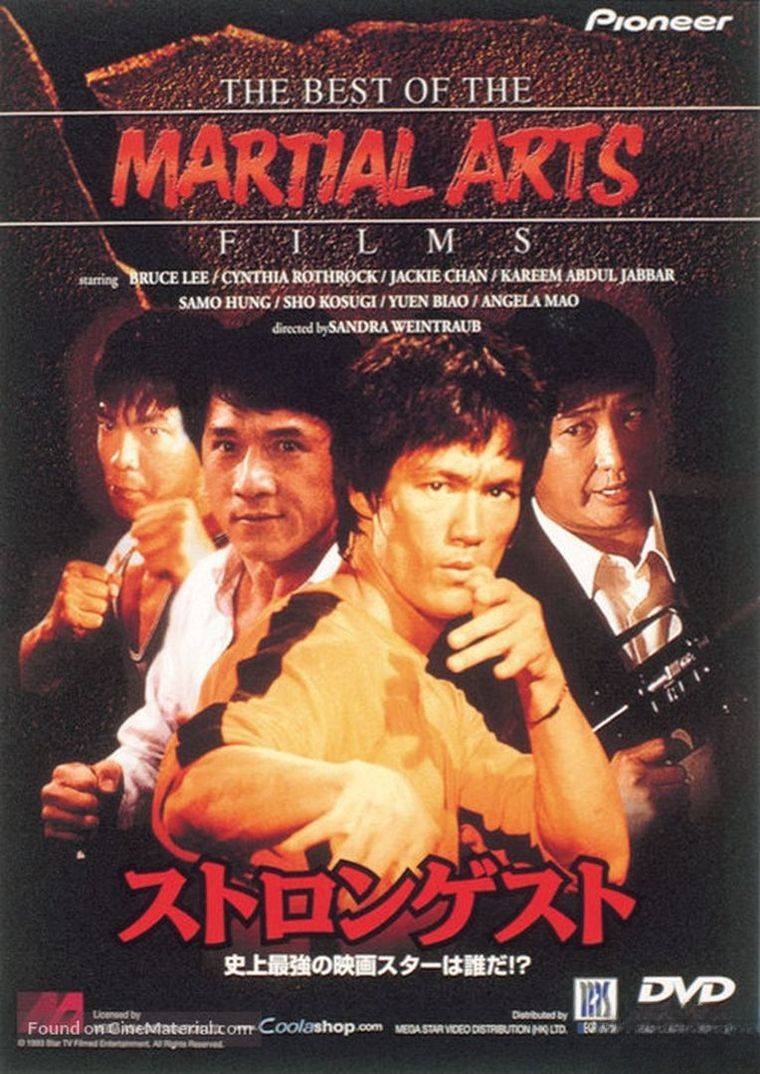

《金装武术电影大全 The Best of the Martial Arts Films 1990》纪录片深度解读

作为 1990 年香港发行的一部武打电影主题纪实佳作,《金装武术电影大全 The Best of the Martial Arts Films 1990》以 “致敬武打电影黄金时代” 为核心,聚焦 20 世纪七八十年代的经典武打作品,通过汇集众多功夫明星的精彩片段、挖掘珍贵历史影像与幕后真相,成为记录香港乃至全球武打电影辉煌历程的重要影像资料。该片由 John Saxon 主持并采用英语解说,粤语与英语无字的配置,既完整保留了武打片段的原始音效(如拳脚击打声、兵器碰撞声)与明星的原声对白,又让英语观众能通过解说深入理解影片背景,粤语观众则可沉浸式感受本土武打电影的原汁原味;1080P 的全高清分辨率,能够清晰呈现武打动作的每一个细节 —— 无论是李小龙凌厉的截拳道招式、成龙诙谐的功夫喜剧动作,还是元彪、洪金宝利落的打斗场面,都能精准还原,让观众仿佛置身影院重温经典;MP4 格式具备极强的设备兼容性,电脑、手机、平板等终端均可流畅播放,方便观众随时随地回顾武打电影黄金时代的魅力;1.74G 的文件容量,在保障画质与内容完整性的同时,合理控制存储占用,既留存了珍贵片段的清晰度,又便于收藏与传播,成为功夫电影爱好者不可或缺的 “视觉盛宴”。

这部纪录片的核心魅力,在于以 “片段集锦 + 幕后揭秘” 的双重形式,既让观众重温武打电影的热血与精彩,又揭开了经典作品背后鲜为人知的创作故事,每一个镜头都承载着对武打电影人匠心与热血的致敬,全方位展现了七八十年代武打电影 “刚柔并济、类型多元” 的独特风格。

一、黄金时代的 “星光璀璨”:功夫明星的经典片段集锦

纪录片的核心内容之一,是对七八十年代武打电影领域代表性明星的集中呈现。从一代武学宗师李小龙,到开创功夫喜剧流派的成龙、元彪、洪金宝,再到关德兴、元华、胡慧中、刘松仁等各具特色的演员,以及大岛由加利、西协美智子、罗芙洛(Cynthia Rothrock)等跨国功夫女星,影片通过精心筛选的经典片段,展现了不同明星的武打风格与艺术魅力,构建起一幅 “武打明星群像图”。

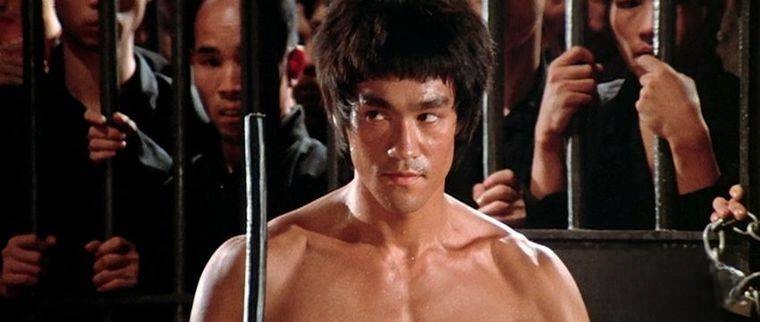

1. 李小龙:截拳道的 “精神图腾”

作为将中国功夫推向世界的标志性人物,李小龙的片段在纪录片中占据重要篇幅。影片选取了他《唐山大兄》《精武门》《猛龙过江》《龙争虎斗》等代表作中的经典场景:

《精武门》中,李小龙饰演的陈真闯入虹口道场,面对日本武士的挑衅,以凌厉的拳脚打翻对手,“踢碎东亚病夫牌匾” 的镜头,不仅展现了截拳道 “快、准、狠” 的特点,更传递出强烈的民族气节,纪录片通过慢动作回放与镜头特写,解析了李小龙出拳、踢腿的发力技巧,让观众直观感受截拳道 “以无法为有法,以无限为有限” 的武学理念;

《猛龙过江》中,李小龙在罗马斗兽场与查克・诺里斯的对决,没有多余的特效,仅靠真实的拳脚交锋,展现了功夫的原始张力,纪录片中,主持人 John Saxon 评价:“李小龙不仅是演员,更是武术哲学家,他让武打电影从‘动作展示’升级为‘精神表达’,影响了后续所有功夫明星的创作。”

这些片段不仅是李小龙个人艺术成就的见证,更代表了早期香港武打电影 “硬桥硬马” 的写实风格,为后续武打电影的发展奠定了基础。

2. 成龙、元彪、洪金宝:功夫喜剧的 “黄金铁三角”

纪录片用大量篇幅聚焦成龙、元彪、洪金宝开创的 “功夫喜剧” 流派,这一风格打破了传统武打电影的严肃基调,将诙谐幽默与惊险动作结合,成为七八十年代香港武打电影的重要特色:

成龙:片段选自《醉拳》《蛇形刁手》《警察故事》等作品。《醉拳》中,成龙饰演的黄飞鸿以 “醉拳” 招式与对手周旋,肢体语言夸张搞笑,却不失功夫的利落,尤其是 “醉八仙” 招式的演绎,将喜剧效果与武术技巧完美融合;《警察故事》中,成龙在商场内的跳楼、撞玻璃等惊险动作(均为亲自上阵),展现了 “搏命式” 武打的特点,纪录片通过幕后花絮片段,揭示成龙为呈现真实效果,多次冒险拍摄的经历,让观众看到喜剧背后的敬业与热血;

元彪:选取《快餐车》《夏日福星》等影片的片段。《快餐车》中,元彪与成龙、洪金宝的三人对手戏,动作配合默契,既有精彩的群打场面,又有搞笑的互动情节,元彪灵活的身手与阳光的形象,成为功夫喜剧中的重要亮点;

洪金宝:片段来自《败家仔》《奇谋妙计五福星》等作品。《败家仔》中,洪金宝饰演的梁赞创立 “咏春拳”,既有对传统武术的致敬,又融入了幽默的叙事,他饰演的角色虽体型圆润,却身手敏捷,打破了 “功夫明星必须身材矫健” 的刻板印象,展现了多元化的武打形象。

纪录片中,主持人 John Saxon 分析:“成龙、元彪、洪金宝的功夫喜剧,让武打电影更具大众亲和力,不仅吸引了功夫爱好者,也让普通观众感受到武打的乐趣,这一风格至今仍影响着华语武打电影的创作。”

3. 多元演员:武打电影的 “百花齐放”

除了核心明星,纪录片还关注到武打电影领域的多元演员群体,展现了不同风格的武打魅力:

关德兴:作为 “黄飞鸿” 系列电影的早期扮演者,片段选自其五六十年代的作品,虽拍摄年代较早,但关德兴饰演的黄飞鸿儒雅正气,武术招式注重传统南拳的规范,代表了早期武打电影对传统武术的传承;

胡慧中、刘松仁:胡慧中《霸王花》系列的片段,展现了 “女打星” 的飒爽英姿,打破了武打电影以男性为主导的格局,她持枪、格斗的动作利落,展现了女性在武打电影中的力量感;刘松仁《陆小凤》系列的片段,以 “武侠剧” 的武打风格为主,招式飘逸,注重意境营造,代表了武打电影与武侠文学的结合;

跨国女星:大岛由加利(日本)、西协美智子(日本)、罗芙洛(美国)的片段,展现了香港武打电影的国际化视野。罗芙洛在《皇家师姐》中的功夫场面,融合了西方格斗术与中国武术,动作凌厉,成为 “女打星” 中的代表人物,纪录片通过她的访谈片段,讲述其来香港发展的经历,反映了香港武打电影在国际上的吸引力。

这些多元演员的片段,共同构成了七八十年代武打电影 “百花齐放” 的格局,让观众看到武打电影不仅有 “硬功夫”,还有 “多类型、多风格” 的探索。

二、珍贵影像与幕后真相:武打电影的 “历史档案”

纪录片的另一大价值,在于收录了许多 “难觅踪影的历史片段” 与 “从未曝光的幕后真相”,这些内容为研究七八十年代武打电影提供了重要的一手资料,也让观众看到经典作品背后的创作细节与行业生态。

1. 历史片段:失落的 “武打记忆”

纪录片中,部分片段来自早期未广泛传播或已绝版的武打电影,如:

李小龙早期参演的电视剧《青蜂侠》中的武打场景,这是他赴美发展的重要作品,展现了其在西方影视圈的早期形象,片段中李小龙饰演的 “加藤”(青蜂侠的助手),动作简洁有力,为后续他在电影领域的成功奠定了基础;

70 年代低成本武打电影《少林三十六房》的删减片段,展现了少林功夫的训练过程,动作设计注重细节,还原了传统武术的训练体系,这些片段因影片发行时的篇幅限制被删减,此次在纪录片中曝光,成为功夫爱好者的 “珍藏品”;

关德兴晚年参演的 “黄飞鸿” 系列番外片段,记录了他对传统武术的传承,虽年事已高,但招式仍不失规范,展现了老一辈武打演员的敬业精神。

这些历史片段不仅具有 “收藏价值”,更填补了武打电影史的部分空白,让观众了解到武打电影发展过程中 “被遗忘的角落”。

2. 幕后真相:武打电影的 “创作密码”

纪录片通过采访武打指导、摄影师、演员等幕后人员,揭开了经典武打电影创作的 “幕后真相”,让观众了解到 “精彩片段” 背后的艰辛与智慧:

武打设计的秘密:以《醉拳》为例,纪录片曝光了 “醉拳” 招式的设计过程 —— 武打指导袁和平结合传统醉拳与喜剧元素,为成龙量身设计动作,为呈现 “醉酒” 的摇晃感,成龙需在拍摄时控制身体平衡,同时完成精准的武打动作,多次拍摄才能达到理想效果;

危险动作的拍摄:成龙在《警察故事》中 “从商场四楼跳下,抓住吊灯滑下” 的经典镜头,纪录片通过现场拍摄花絮,展示成龙为避免受伤,多次与团队测试路线,最终亲自上阵拍摄,导致手部、腿部受伤,这一 “搏命式” 拍摄成为成龙的标志性风格,也反映了七八十年代武打电影 “追求真实” 的创作理念;

特效与道具的运用:早期武打电影的 “兵器碰撞火花”“拳脚击打音效” 等,均为现场制作 —— 火花通过在兵器上涂抹磷粉实现,音效则由工作人员在现场敲击木板、金属等物品同步录制,没有现代特效的辅助,却通过 “土方法” 营造出真实的感官体验,纪录片中,音效师现场演示了这一过程,让观众感受到老一辈电影人的创造力。

这些幕后真相,不仅让观众更深入地理解经典片段的创作过程,也展现了七八十年代武打电影行业 “低成本、高敬业” 的生态,正是这种对 “真实” 与 “质量” 的追求,造就了武打电影的黄金时代。

三、纪录片的价值:武打电影史的 “活态传承”

《金装武术电影大全 The Best of the Martial Arts Films 1990》的核心价值,在于它不仅是一部 “片段集锦”,更是一部武打电影史的 “活态档案”,为武打电影的传承与研究提供了重要支撑。

1. 历史记录:留住黄金时代的 “影像记忆”

七八十年代是香港武打电影的黄金时代,诞生了众多经典作品与明星,但随着时间推移,部分影片因保存不当、版权问题等原因逐渐失传,纪录片通过收录这些作品的精华片段,将 “黄金时代” 的影像记忆留存下来,避免了文化遗产的流失。对于年轻观众而言,这部纪录片是了解武打电影历史的重要窗口,让他们看到在特效技术尚不发达的年代,武打电影人如何通过真实动作与创意,打造出震撼人心的作品;对于资深功夫爱好者,纪录片则是 “重温经典” 的载体,唤起对童年、青年时期观看武打电影的回忆。

2. 行业启示:武打电影的 “创作初心”

纪录片展现的七八十年代武打电影的 “敬业精神” 与 “创新意识”,对当代武打电影创作具有重要启示:

敬业与真实:李小龙、成龙等明星亲自上阵拍摄危险动作,不依赖替身与特效,这种 “搏命式” 敬业,让武打片段更具真实感与感染力,这提醒当代创作者,技术只是辅助,对 “品质” 的追求才是核心;

创新与多元:功夫喜剧、传统武侠、女性武打等多元风格的探索,让武打电影不断突破边界,这启示当代武打电影应避免同质化,注重类型创新与风格多元化;

文化传承:影片对传统武术的展现(如截拳道、咏春拳、南拳),让武打电影成为传播中国武术文化的重要载体,这提醒当代创作者,应在作品中融入更多传统文化元素,让武打电影不仅有 “动作”,更有 “文化内核”。

3. 国际传播:华语武打电影的 “世界名片”

纪录片由 John Saxon(美国演员,曾参演《龙争虎斗》)主持并采用英语解说,面向全球观众传播,成为华语武打电影走向世界的 “名片”。它让国际观众了解到香港武打电影的独特魅力,认识到李小龙、成龙等明星的艺术成就,为后续华语武打电影在国际市场的发展奠定了基础。即使在今天,这部纪录片仍是海外功夫爱好者了解华语武打电影的重要资料,展现了华语文化的国际影响力。

四、总结:一部 “功夫爱好者的必看之作”

《金装武术电影大全 The Best of the Martial Arts Films 1990》虽拍摄于 1990 年,但其中收录的经典片段、珍贵影像与幕后真相,至今仍具有不可替代的价值。它不仅是对七八十年代武打电影黄金时代的致敬,更是对华语武打电影文化的传承与记录。

对于功夫电影爱好者,这部纪录片是 “视觉盛宴”—— 能一次性重温众多明星的经典片段,看到难觅踪影的历史影像;对于电影研究者,它是 “历史档案”—— 提供了武打电影创作的幕后细节,为研究行业生态与创作理念提供了一手资料;对于普通观众,它是 “文化窗口”—— 能直观感受武打电影的魅力,了解中国武术文化与华语电影的发展历程。

这部纪录片最终告诉我们:武打电影的魅力,不仅在于精彩的动作,更在于背后电影人的敬业、创新与对文化的传承。七八十年代的黄金时代虽已过去,但它留下的作品与精神,仍在影响着当代武打电影的创作,而《金装武术电影大全》,则成为连接这一黄金时代与当下的重要桥梁,让经典永远流传。