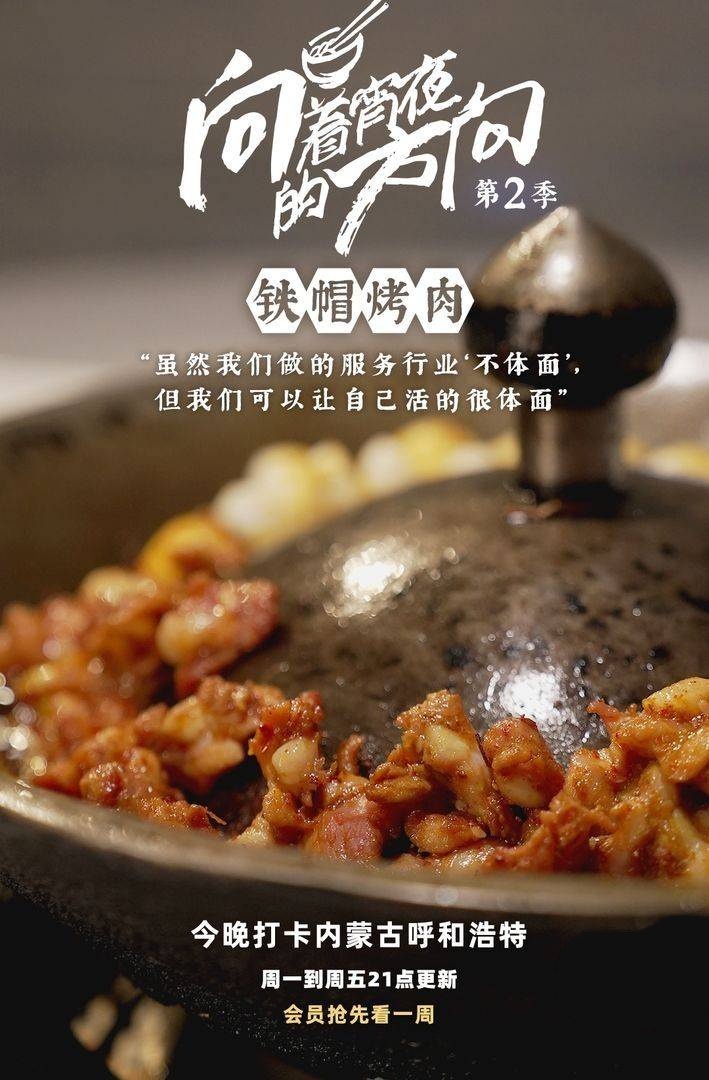

《向着宵夜的方向 2021》第二季纪录片作为腾讯视频自制 “一日之食” 系列矩阵的重要组成部分,《向着宵夜的方向 2021》第二季以 35 集的庞大篇幅、覆盖全国 35 个城市的拍摄范围,延续了 “以宵夜为切口观察社会人生” 的核心定位。这部美食纪录片不仅记录了超过 35 种极具地域特色的宵夜美食,更通过捕捉食物的 “决定性瞬间” 与人物的鲜活故事,将街头巷尾的烟火气与月亮底下的人生百态融为一体,成为展现中国宵夜文化多样性、传递生活温度的优质影像作品。在观看体验与技术规格上,该片充分贴合美食纪录片的观赏需求:国语中字的配置,完整保留了店家的方言对话、食客的真实评价,以及旁白中对美食与生活的细腻解读,让观众无需语言障碍,精准捕捉每一份宵夜背后的地域特色与情感温度;1080P 的全高清分辨率,能够极致呈现宵夜美食的视觉魅力 —— 无论是重庆火锅里翻滚的红油、广州肠粉的晶莹剔透、东北烤串的焦香油脂,还是西安肉夹馍的酥脆外皮,每一处细节(如食物的纹理、汤汁的流动、火候的焦香痕迹)都能清晰传递给观众,带来 “隔着屏幕都能闻到香味” 的沉浸式体验;MP4 格式具备极强的设备兼容性,电脑、手机、平板等终端均可流畅播放,方便观众随时随地开启 “宵夜之旅”;4.13G 的文件容量,在承载 35 集内容的同时,保障了每一集的画质与音效质量,既留存了美食画面的诱人质感,也完整呈现了店家故事的情感层次,成为美食爱好者与生活观察者不可或缺的 “烟火气影像集”。

这部纪录片的核心魅力,在于以 “宵夜” 为微小却温暖的载体,串联起中国不同地域的饮食文化、市井生活与人生故事,每一集虽短小精悍,却能通过美食与人物,让观众感受到 “生活原本该有的温度”,既满足了味蕾的想象,也治愈了深夜的疲惫。

一、地域全景:35 座城市的 “宵夜特色地图”

纪录片的核心内容之一,是通过覆盖全国 35 座城市(从一线城市到三四线小城、从东部沿海到西北内陆),绘制出一幅鲜活的 “中国宵夜全景图”。每一座城市的宵夜,都承载着当地的地理环境、气候特征与饮食传统,成为地域文化的 “味觉名片”。

1. 南方城市:鲜甜与市井的 “深夜慰藉”

在南方城市的宵夜版图中,“鲜甜” 与 “精致” 是关键词,宵夜不仅是果腹,更是一种 “慢生活” 的延续:

广州:肠粉与粥品的 “深夜温柔”:广州的宵夜离不开 “鲜”,纪录片记录了老城区巷尾的肠粉店 —— 老板凌晨 3 点起床磨米浆,用传统石磨保证米浆的细腻,蒸好的肠粉晶莹剔透,裹着鲜虾、瘦肉与青菜,淋上秘制豉油,鲜甜可口;还有凌晨 5 点仍营业的生滚粥店,食客点一碗及第粥,老板当场用明火将白粥滚开,加入猪肝、猪腰、瘦肉,几分钟内便端出一碗热气腾腾的粥品,粥底绵密,食材鲜嫩,成为夜班工作者与深夜归人的 “温暖慰藉”。店家老板在镜头前说:“广州人宵夜讲究‘新鲜’,食材要当天采买,做法要简单,才能保留原汁原味,这是老广州的规矩。”

成都:麻辣与烟火的 “市井狂欢”:成都的宵夜则充满 “麻辣江湖气”,纪录片聚焦了街头的串串香摊 —— 傍晚 6 点出摊,老板推着小推车,车上摆满用竹签串好的牛肉、郡肝、藕片,锅底用牛油、辣椒、花椒熬制,麻辣鲜香;食客围坐在小桌旁,边撸串边聊天,直到凌晨 2 点仍人声鼎沸。除了串串,成都的蛋烘糕也是宵夜常客,老板用小铜锅现烤,外皮酥脆,内馅可选奶油、肉松、麻辣萝卜干,甜咸交织,成为年轻人深夜解馋的 “小确幸”。纪录片通过特写镜头,捕捉了牛油锅底翻滚的气泡、蛋烘糕出炉时的金黄色泽,让观众直观感受到成都宵夜的 “烟火气与麻辣味”。

厦门:海鲜与鲜甜的 “海岛风味”:厦门的宵夜主打 “海鲜鲜食”,纪录片记录了沙坡尾的海鲜排档 —— 老板每天凌晨从渔港进货,将新鲜的虾、蟹、贝类摆在店前,食客现点现做;招牌菜 “酱油水海鱼”,用简单的酱油、姜蒜调味,突出海鱼的鲜甜;还有 “土笋冻”,将星虫熬煮成冻,口感 Q 弹,蘸上醋与芥末,是厦门宵夜的 “特色担当”。当地食客说:“厦门靠海,宵夜吃海鲜最方便,不需要复杂做法,新鲜就是最好的味道。”

2. 北方城市:豪迈与热乎的 “深夜能量”

北方城市的宵夜则以 “豪迈”“热乎” 为特色,分量足、味道浓,为深夜增添 “饱腹感与暖意”:

东北:烤串与酸菜的 “硬核宵夜”:东北的宵夜离不开烤串,纪录片记录了沈阳街头的烧烤店 —— 老板用炭火烤肉,肉串分量十足,撒上孜然、辣椒面,焦香四溢;除了烤串,酸菜白肉锅也是冬季宵夜的热门选择,酸菜酸脆,白肉肥而不腻,汤头浓郁,一群朋友围坐在一起,边吃边喝啤酒,热闹非凡。烤串店老板笑着说:“东北人宵夜讲究‘实在’,肉要多,味道要浓,大家一起吃才热闹,这是东北人的性格。”

西安:面食与厚重的 “西北味道”:西安的宵夜以 “面食” 为主,纪录片聚焦了回民街的泡馍店与肉夹馍摊 —— 泡馍店凌晨 1 点仍营业,食客自己掰馍,老板用羊汤煮馍,加入粉丝、木耳、羊肉,汤头醇厚,馍吸满汤汁;肉夹馍摊的老板现烤馍,外皮酥脆,内里柔软,夹上卤好的腊汁肉,肥而不腻,一口下去满是肉香。纪录片中,夜班出租车司机说:“跑夜班累了,来一碗泡馍或一个肉夹馍,浑身都暖和了,这是西安人最踏实的宵夜。”

青岛:啤酒与海鲜的 “海滨狂欢”:青岛的宵夜充满 “海滨气息”,纪录片记录了啤酒街的海鲜大排档 —— 傍晚开始,街上摆满桌椅,食客点上一扎散啤、一盘辣炒蛤蜊、一份烤鱿鱼,边喝边吃;青岛啤酒口感清爽,搭配新鲜海鲜,成为夏夜宵夜的 “标配”。大排档老板说:“青岛人夏天宵夜离不开啤酒和海鲜,这是我们的生活习惯,也是对大海的感谢。”

3. 小城故事:小众与传统的 “味觉记忆”

除了大城市,纪录片还深入三四线小城,挖掘那些 “小众却极具特色” 的宵夜,这些宵夜往往承载着当地几代人的记忆:

贵州凯里:酸汤鱼与烙锅的 “酸辣盛宴”:凯里的宵夜以 “酸” 为灵魂,酸汤鱼用当地特制的红酸汤,加入鲜鱼、豆芽、豆腐,酸辣开胃;烙锅则是将各种食材(五花肉、土豆、豆腐)放在圆形烙锅上现烙,蘸上辣椒面,香气扑鼻。当地居民说:“凯里人爱吃酸,酸汤是祖上传下来的做法,宵夜吃酸汤鱼和烙锅,是我们最地道的生活方式。”

江苏扬州:盐水鸭与烫干丝的 “淮扬风味”:扬州的宵夜讲究 “清淡雅致”,盐水鸭皮白肉嫩,咸淡适中,是宵夜的 “经典选择”;烫干丝则将豆腐干切成细丝,用开水烫熟,加入酱油、麻油、姜丝,清爽可口。纪录片中,百年老店的师傅说:“扬州宵夜注重‘鲜’与‘淡’,这是淮扬菜的特点,即使是宵夜,也要做得精致。”

这些不同地域的宵夜,共同构成了中国宵夜文化的 “多样性版图”,每一份食物都带着当地的温度与特色,让观众通过屏幕,“尝遍” 中国的深夜味道。

二、食物与人:宵夜背后的 “鲜活故事”

纪录片并非简单记录美食,而是以 “食物为纽带”,讲述店家与食客的故事,展现深夜里的人生百态 —— 有坚守传统的匠心,有努力生活的韧性,也有平凡日子里的小确幸,让宵夜成为 “生活的镜像”。

1. 店家故事:坚守与热爱的 “深夜坚持”

每一家宵夜小店的背后,都有一位或一群 “坚守者”,他们用日复一日的坚持,为深夜的城市提供温暖:

广州肠粉店的 “三代传承”:纪录片中的广州肠粉店,由林家三代人经营,从爷爷辈开始做肠粉,如今传到孙子小林手中。小林说:“爷爷告诉我们,做肠粉要用心,米浆要磨细,火候要掌握好,不能偷工减料。” 每天凌晨 3 点,小林就起床磨米浆,用传统石磨,虽然费时费力,但他坚持 “老方法才能做出老味道”。店里的老顾客大多是附近的居民,有的从小学就来吃,如今带着孩子来,“小林的肠粉,还是小时候的味道”。这种 “三代传承” 的坚守,让肠粉不仅是食物,更是邻里间的情感纽带。

成都串串摊的 “夫妻搭档”:成都的串串摊由李大哥和张大姐夫妻经营,两人从农村来成都打工,摆摊卖串串已有 10 年。每天傍晚,李大哥负责熬锅底、烤串,张大姐负责招呼客人、收账,忙到凌晨 2 点才能回家。纪录片中,张大姐说:“虽然累,但看着客人吃得开心,我们就觉得值。儿子在老家读书,我们努力赚钱,就是想让他以后有更好的生活。” 夫妻两人的默契配合、对生活的热爱,让串串摊充满了 “家的温度”,许多食客都成了他们的朋友,常来聊天谈心。

东北烤串店的 “退伍军人创业”:沈阳的烤串店老板老王是退伍军人,退伍后不想给国家添麻烦,就自己开了烤串店。他坚持用新鲜的肉,每天凌晨去市场采购,亲自腌制、穿串,炭火烤肉的火候也掌握得恰到好处。老王说:“当兵时讲究‘实在’,开烤串店也一样,食材要真,分量要足,不能糊弄客人。” 店里的食客大多是退伍军人或附近的居民,大家喜欢老王的实在,也喜欢他烤串的味道,深夜的烤串店,成了他们 “聊天、放松的地方”。

这些店家故事,没有惊天动地的情节,却充满了 “生活的真实”—— 他们用双手创造生活,用食物传递温暖,让宵夜小店成为深夜城市里的 “治愈角落”。

2. 食客故事:深夜里的 “人生百态”

纪录片还通过捕捉食客的瞬间,展现深夜里的人生故事 —— 有加班后的疲惫,有朋友相聚的欢乐,有独自宵夜的平静,每一个故事都平凡却动人:

加班族的 “深夜补给”:在上海的一家深夜面馆,纪录片记录了程序员小张的故事。小张加班到凌晨 1 点,来到面馆点了一碗牛肉面,他说:“每天加班到深夜,只有这碗热乎的牛肉面能让我觉得踏实,吃完就能回家睡个好觉。” 面条上桌,小张大口吃着,脸上的疲惫渐渐消散,这碗牛肉面,成了他对抗加班疲惫的 “能量补给”。

朋友相聚的 “欢乐时光”:在重庆的一家火锅馆,一群年轻人深夜聚餐,他们是大学同学,毕业后留在重庆工作,每周都会约一次宵夜火锅。镜头里,他们边吃火锅边聊天,分享工作中的趣事、生活中的烦恼,笑声不断。其中一位女孩说:“工作后大家都很忙,只有深夜的火锅局,能让我们像大学时一样开心,这是我们维系友谊的方式。”

独居老人的 “平静宵夜”:在苏州的一家馄饨店,纪录片记录了独居的王奶奶。王奶奶每天晚上都会来吃一碗小馄饨,她说:“老伴走了,孩子在外地工作,晚上一个人在家没意思,来这里吃碗馄饨,和老板聊聊天,就不孤单了。” 馄饨店老板熟悉王奶奶的口味,每次都会多放些葱花,两人像家人一样亲切,这碗小馄饨,成了王奶奶深夜里的 “情感慰藉”。

这些食客故事,展现了宵夜的 “多重意义”—— 它不仅是食物,更是加班后的补给、朋友相聚的纽带、独居者的慰藉,每一份宵夜背后,都藏着一段平凡却温暖的人生片段。

三、创作特色:“决定性瞬间” 与 “烟火气” 的极致呈现

纪录片在创作上,注重对 “食物决定性瞬间” 的捕捉与 “人物性格” 的描画,通过细腻的镜头语言,让美食更诱人、故事更动人,极致还原生活里的烟火气。

1. 食物镜头:“诱人到犯规” 的细节捕捉

为了呈现食物的诱人魅力,纪录片采用了大量特写镜头与慢动作,捕捉食物制作与食用的 “决定性瞬间”:

制作瞬间:广州肠粉蒸制时,米浆逐渐凝固,变得晶莹剔透;成都串串在炭火上烤制,油脂滴落,发出 “滋滋” 声响,表面逐渐焦香;西安肉夹馍的馍在烤箱中慢慢鼓起,外皮变得金黄酥脆。这些瞬间通过特写镜头,让观众清晰看到食物的变化过程,仿佛能闻到香味、感受到温度。

食用瞬间:食客咬下一口肉夹馍,酥脆的外皮掉渣,肉汁四溢;喝一口酸汤鱼的汤,酸辣的味道刺激味蕾;吃一口烤串,孜然与肉香在口中散开。慢动作镜头记录下这些食用瞬间,放大了食物的美味,让观众 “隔着屏幕都流口水”。

此外,纪录片还注重对 “食材” 的展现 —— 新鲜的海鲜、现磨的米浆、秘制的酱料,每一种食材都经过精心挑选,镜头下的食材色泽鲜亮,传递出 “新鲜、优质” 的信号,让观众感受到店家对食物的用心。

2. 人物刻画:真实自然的 “性格展现”

在人物刻画上,纪录片摒弃了刻意的煽情,而是通过自然的对话与动作,展现人物的真实性格:

店家的 “匠心”:通过记录店家制作食物的细节,如反复调试酱料、严格把控火候、坚持传统做法,展现他们对食物的匠心;通过店家与食客的对话,如熟悉老顾客的口味、关心食客的生活,展现他们的热情与亲切。

食客的 “真实”:食客的表情、动作自然流露,没有刻意表演 —— 加班族大口吃面的疲惫与满足、朋友相聚时的欢乐与放松、独居老人的平静与亲切,这些真实的状态,让观众更容易产生共鸣,感受到 “生活的本来样子”。

同时,纪录片的旁白也简洁温暖,没有华丽的辞藻,却能精准传达食物与故事的情感,如 “深夜的一碗热粥,是城市给加班人的温柔”“朋友相聚的火锅,煮着的不仅是食材,还有青春的回忆”,这些旁白与镜头画面结合,让纪录片更具感染力。

四、纪录片的价值:宵夜文化与生活温度的传递

《向着宵夜的方向 2021》第二季的核心价值,不仅在于展现中国宵夜的多样性,更在于通过宵夜这一 “小切口”,传递生活的温度与文化的传承,引发观众对生活的热爱与思考。

1. 文化传承:地域饮食的 “活态记录”

纪录片记录的 35 种宵夜,大多是当地的传统美食,如广州肠粉、西安肉夹馍、贵州酸汤鱼等,这些美食承载着地域的饮食传统与文化记忆。通过纪录片的拍摄与传播,这些传统宵夜被更多人了解与喜爱,尤其是年轻一代,能通过屏幕认识到家乡或其他地区的饮食文化,从而推动地域饮食文化的传承与发展。例如,一些小众小城的宵夜(如凯里烙锅、扬州烫干丝),在纪录片播出后,吸引了更多游客前往品尝,带动了当地的美食经济与文化传播。

2. 生活治愈:深夜里的 “情感慰藉”

在快节奏的现代生活中,许多人面临着工作压力、孤独感等问题,而纪录片中的宵夜与故事,能带来 “治愈感”—— 看到店家为生活努力的样子,能激励观众积极面对生活;看到食客在宵夜中获得的温暖与快乐,能让观众感受到生活的美好。许多观众在观看后表示:“深夜看这部纪录片,觉得很温暖,好像自己也吃了一碗热乎的宵夜,疲惫都消失了。” 这种 “治愈感”,让纪录片成为现代人心目中的 “深夜良药”。

3. 社会观察:小人物的 “生活百态”

纪录片通过宵夜小店的店家与食客,展现了社会中小人物的生活状态 —— 他们有的为了传承传统而坚守,有的为了家庭而努力,有的在平凡日子里寻找快乐。这些小人物的故事,虽然平凡,却能反映出社会的多样性与生活的真实面貌,让观众更深入地了解身边的人和事,增强对社会的理解与包容。例如,纪录片中对退伍军人创业、夫妻搭档摆摊、独居老人生活的记录,让观众看到不同群体的