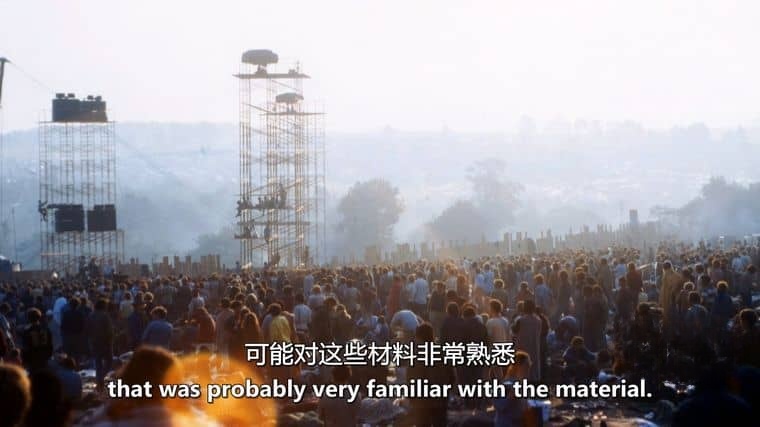

《伍德斯托克音乐节:改变一切的三天》(Woodstock: 3 Days That Changed Everything, 2019)是由巴拉克·古德曼执导的美国纪录片,通过大量未公开镜头,重新审视1969年纽约州北部伍德斯托克音乐节对文化、政治与社会的深远影响。影片不仅还原了45万年轻人在暴雨与泥泞中创造的“和平与音乐”乌托邦,更揭示了这场原本计划5万人参与的音乐节,如何意外成为1960年代青年反叛运动的巅峰象征,永久改变了流行文化与社会思潮的轨迹。

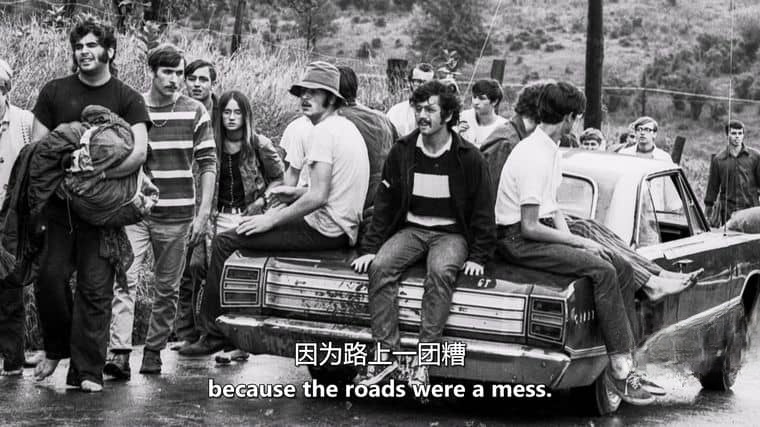

纪录片以“危机中的诞生”为开篇,聚焦音乐节筹备期的混乱与转机:最初场地因居民抗议被迫更换,组织者在活动前两周才找到卡兹奇山麦克斯·耶斯格的牧场;原计划售票入场却因涌入人数远超预期(从5万飙升至45万)被迫免费开放,主办方损失200万美元,却成就了“反商业”的文化神话。影片通过牧场主耶斯格的儿子回忆:“父亲本是保守派商人,却被年轻人的真诚打动,甚至为他们提供饮用水和临时厕所。”这种“意外的包容”成为音乐节精神的底色——当暴雨将场地变为泥沼,年轻人脱光衣服在泥浆中拥抱、跳舞,原本的灾难反而催化出“超越物质”的集体狂欢。

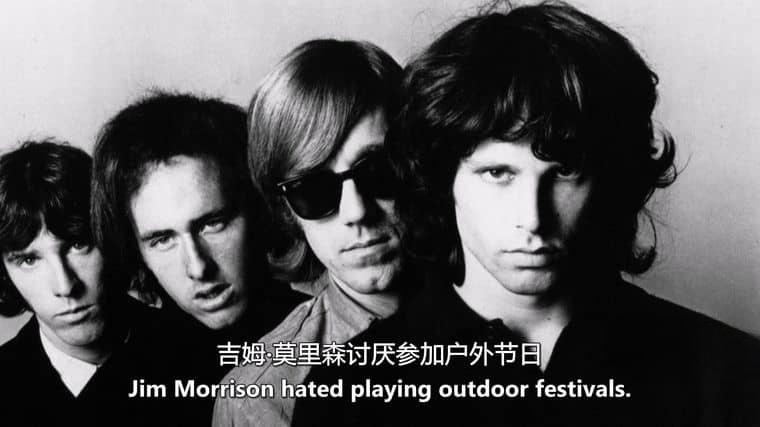

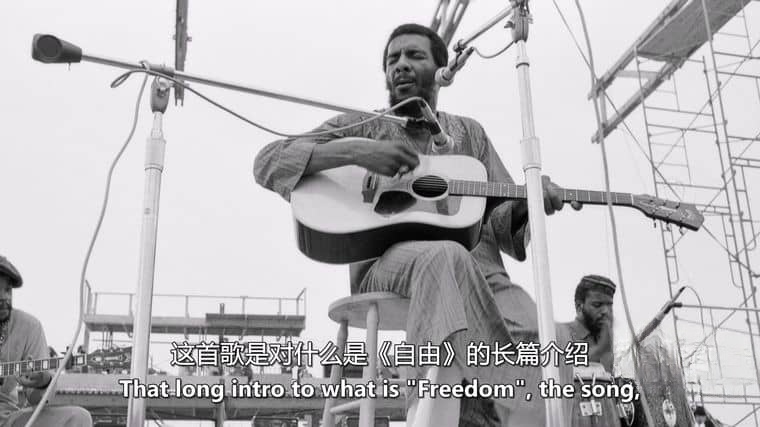

音乐表演的高光时刻与时代情绪紧密交织:吉米·亨德里克斯压轴演出《星条旗永不落》,用失真吉他模拟炸弹爆炸声与警笛声,台下观众撕碎星条旗的画面,成为反越战运动的标志性符号;琼·贝兹在黎明时分演唱反战歌曲《Joe Hill》,数千人举着火把合唱,镜头捕捉到不同种族、阶层的年轻人在歌声中融为一体;“谁人”乐队表演《My Generation》时,台下观众随着“希望我死去前能变老”的嘶吼疯狂摇摆,释放着对父辈价值观的叛逆。纪录片特别收录了后台花絮:里奇·海文思因原定乐队未到场,被迫连续表演三小时,即兴创作的《Freedom》成为音乐节的精神主题曲;乡村歌手阿洛·古斯里调侃“交通堵塞比音乐节还出名”,台下笑声与远处高速公路的拥堵画面形成荒诞对比。

影片深入探讨音乐节的社会政治语境:1969年的美国正深陷越战泥潭,马丁·路德·金与罗伯特·肯尼迪遇刺的伤痛未愈,青年一代通过“长发、毒品、性解放”挑战传统秩序。伍德斯托克的“要做爱,不要作战”口号、自由恋爱的露天营地、公开的大麻吸食,看似是无政府主义的狂欢,实则是对“和平、平等、博爱”的集体向往。人类学家玛格丽特·米德在片中评价:“这不是一场音乐会,而是一场未完成的社会实验——年轻人用身体语言投票,告诉世界他们想要什么样的未来。”纪录片还采访了当时的乡镇警察,他们原本准备镇压“嬉皮士暴动”,却最终被现场的和平氛围感染,甚至加入观众的合唱。

五十年后的回望构成了纪录片的另一维度:当年的年轻人已步入老年,他们回忆起“在泥沼中接生的婴儿”“陌生人分享最后一块面包”“暴雨中手挽手高唱《Let It Be》”的细节,眼中仍闪烁着光芒。但影片也不回避乌托邦的脆弱——音乐节结束后,场地留下400吨垃圾,部分参与者因吸毒过量被送医,媒体一度将其称为“垮掉的一代”的堕落证明。然而历史最终给予了不同评价:伍德斯托克催生了现代音乐节产业,启发了环保与反战运动,更让“青年文化”成为社会变革的重要力量。正如一位参与者所说:“那三天没有改变世界,但改变了我们看世界的方式——我们突然意识到,原来可以有另一种活法。”

《伍德斯托克音乐节:改变一切的三天》最终以“神话的解构与重建”为核心,通过未公开的家庭录像、组织者的财务报表、FBI的监控档案等多元素材,展现了这场“意外盛宴”的复杂性。当镜头从1969年的泥沼星空切换到当代音乐节的商业舞台,观众会思考:伍德斯托克的真正遗产,或许不在于“永远的和平与爱”,而在于它证明了——当足够多的人相信一个理想时,即使只有三天,也能在历史上刻下不可磨灭的印记。