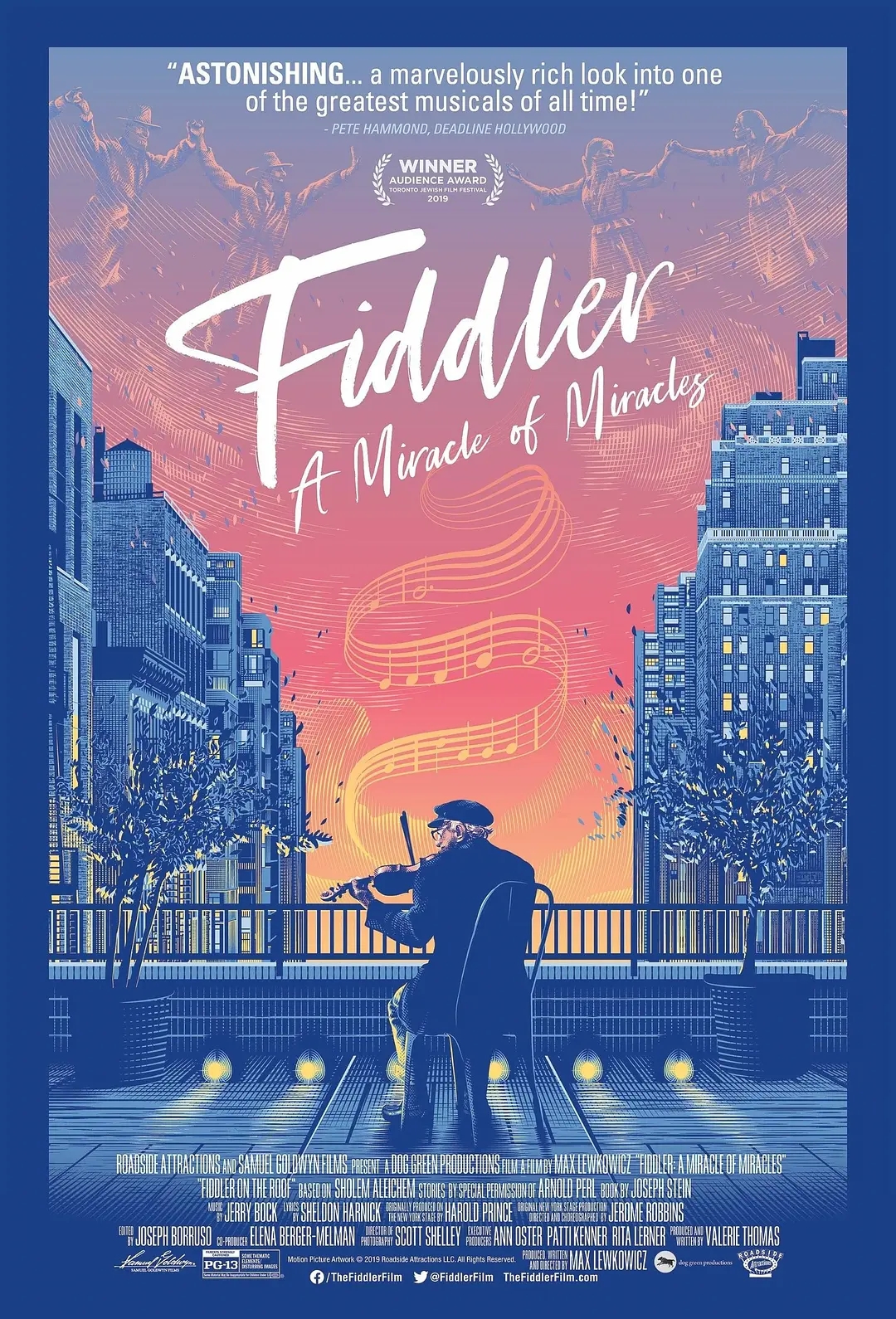

《小提琴手:奇迹的奇迹》(Fiddler: A Miracle of Miracles, 2019,又名《小提琴手的传奇》)是一部追溯百老汇经典音乐剧《屋顶上的小提琴手》创作历程的美国纪录片。影片聚焦这部作品如何在1960年代初的纽约诞生,当时社会正经历性别角色、性取向、种族关系与宗教观念的剧烈变革,“传统”的定义摇摇欲坠。通过访谈创作者后代、演员及戏剧学者,纪录片揭示了这部以沙俄时期犹太村庄为背景的音乐剧,如何超越时代与文化,成为探讨“传统与变革”永恒命题的艺术奇迹。

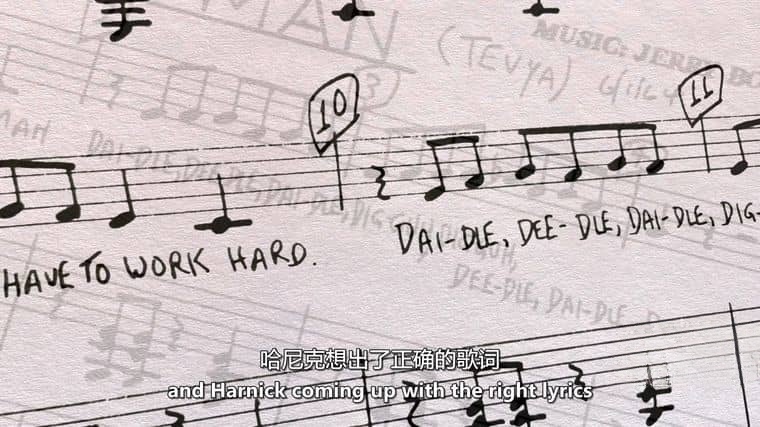

纪录片从《屋顶上的小提琴手》的文学源头切入:1960年,编剧约瑟夫·斯坦因(Joseph Stein)受肖洛姆·阿莱汉姆(Sholem Aleichem)的意第绪语短篇小说启发,决定将犹太牛奶工特维(Tevye)的故事搬上舞台。但最初的创作充满争议——制作人担心“犹太乡村题材”难以吸引主流观众,作曲杰瑞·博克(Jerry Bock)与词作者谢尔顿·哈尼克(Sheldon Harnick)则坚持用“融合犹太民谣与百老汇旋律”的音乐风格,如经典唱段《Sunrise, Sunset》以东欧 klezmer 音乐的忧伤旋律,唱出对时光流逝的怅惘;《If I Were a Rich Man》则用幽默的歌词与跳跃的节奏,展现底层小人物的梦想。影片曝光了试演版的修改痕迹:原剧本中特维的大女儿与革命者佩奇的爱情线更为沉重,经导演杰里·罗宾斯(Jerome Robbins)建议加入“酒瓶舞”等舞蹈场面,才平衡了悲剧内核与舞台活力。

影片深入探讨1960年代社会思潮对创作的影响。尽管故事背景设定在1905年的乌克兰村庄,但创作者们不自觉地将当时的民权运动、女性解放意识注入其中:特维的三个女儿拒绝包办婚姻,追求自主爱情,对应着1960年代女性对性别平等的诉求;犹太村民在沙俄迫害下被迫离开家园的情节,则暗合美国社会对种族歧视与移民困境的反思。纪录片采访了原版演员,如饰演特维的零·莫斯特尔(Zero Mostel)的遗孀回忆:“莫斯特尔坚持特维的反抗不能只是‘抱怨’,而要带着尊严——这正是60年代民权运动者的姿态。”这种“历史与现实的对话”,让《屋顶上的小提琴手》从“犹太故事”升华为关于“人类如何在变革中守护尊严”的普世叙事。

音乐剧的突破性成功也成为纪录片的焦点。1964年首演后,《屋顶上的小提琴手》连续演出3242场,打破百老汇纪录,获得9项托尼奖,包括最佳音乐剧、最佳男主角等。影片分析其成功密码:杰里·罗宾斯的编舞将犹太民间舞蹈与现代舞融合,如“婚礼瓶舞”中,舞者头顶酒瓶旋转跳跃,象征传统在失衡中的脆弱平衡;而特维与上帝对话的独角戏,用喜剧外壳包裹对信仰的深刻追问,让不同文化背景的观众产生共鸣。更重要的是,它在“传统”与“现代”之间找到了完美平衡点——特维最终接受女儿们的选择,却依然在离别时唱起古老的祈祷词,这种“带着伤痛的和解”,恰是1960年代美国社会的集体心态写照。

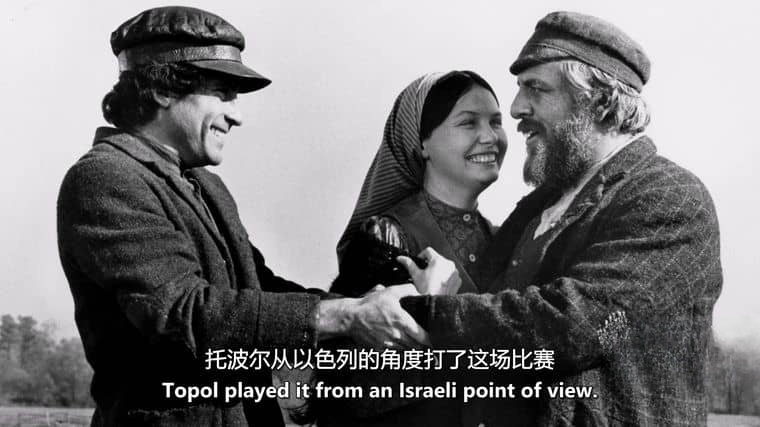

纪录片还记录了《屋顶上的小提琴手》的全球影响:从百老汇到伦敦西区,从以色列军营演出到南非种族隔离时期的地下剧场,不同国家的版本都融入了本土文化元素——日本版将“婚礼舞”改为能剧风格,阿根廷版用探戈节奏演绎村民迁徙场景。正如戏剧学者在片中所言:“特维的屋顶,其实是每个人心中的屋顶——我们都在上面小心翼翼地拉着自己的‘小提琴’,试图在变革的狂风中奏出不跑调的人生。”

《小提琴手:奇迹的奇迹》最终不仅是一部音乐剧幕后纪实,更是对“传统如何在变革中延续”的深刻思考。当镜头扫过不同年代的演出海报、观众的热泪盈眶,以及当代中学生排演《Matchmaker》时的雀跃,观众会明白:这部作品的“奇迹”,在于它用一个犹太村庄的故事,说出了全人类的共同困惑与渴望——正如特维所说:“生活就像一个屋顶,虽然破洞百出,但只要小提琴手还在拉琴,我们就有活下去的勇气。”