《锡城》(Tin City, 2019)是一部聚焦加州帕索罗伯斯葡萄酒产区“地下酒乡”的美国纪录片,由导演迪娜·曼德(Dina Mande)历时五年拍摄而成。影片深入这片被称为“葡萄酒产区中的产区”的工业建筑群,记录了一群叛逆的酿酒师、啤酒酿造师与蒸馏师如何在资源匮乏的条件下,用“鲜血、汗水和泪水”打造前卫酒饮品牌,将废弃仓库变成全球美食旅行者追捧的“创意圣地”。

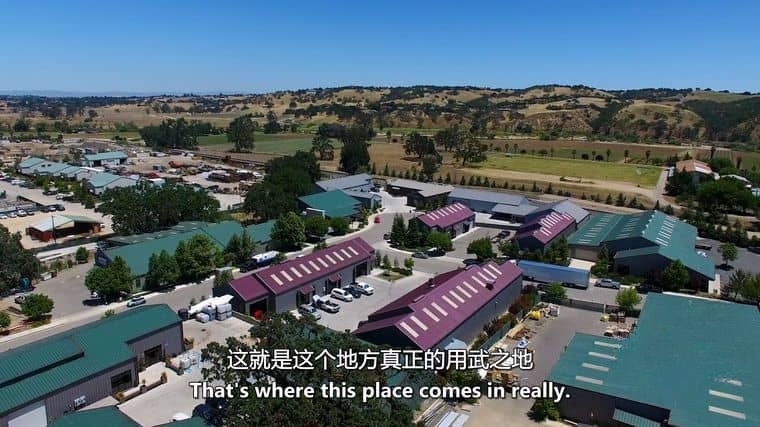

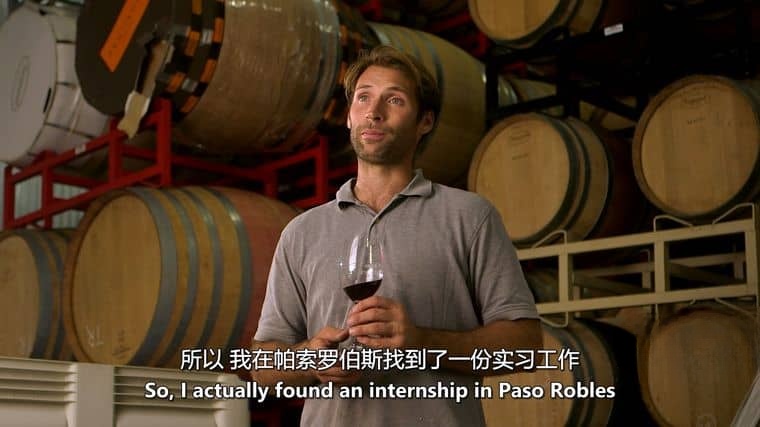

影片的核心舞台是帕索罗伯斯中心地带的“锡城”——一个由旧罐头厂、仓库改造的集中式酿酒社区。这里没有传统酒庄的奢华庄园与连片葡萄园,取而代之的是生锈的铁皮屋顶、堆满橡木桶的地窖和DIY风格的酿酒设备。镜头跟随几位“锡城原住民”展开:自学成才的酿酒师马克·哈里斯(Mark Harris),曾是硅谷程序员,为追求“纯粹的风味”放弃高薪,用借来的设备在300平米仓库里酿造自然酒,因拒绝使用二氧化硫被传统酒庄嘲笑“疯子”;啤酒大师莉娜·罗德里格斯(Lina Rodriguez)则从祖母的家庭配方中获得灵感,用当地野生酵母发酵出带有柑橘与野花风味的酸啤酒,她的“铁皮罐 brewery”因空间狭小,发酵桶只能堆到天花板;蒸馏师杰克·汤普森(Jake Thompson)更将叛逆发挥到极致,用废弃的威士忌桶陈酿龙舌兰,创造出“美国西部风味的梅斯卡尔”。这些自力更生的创业者们共享设备、分摊成本,在“没有雄厚财力”的困境中,用创意填补资源缺口——有人用二手牛奶罐做发酵槽,有人用太阳能板解决电力问题,甚至连酒瓶标签都是设计师邻居手绘的。

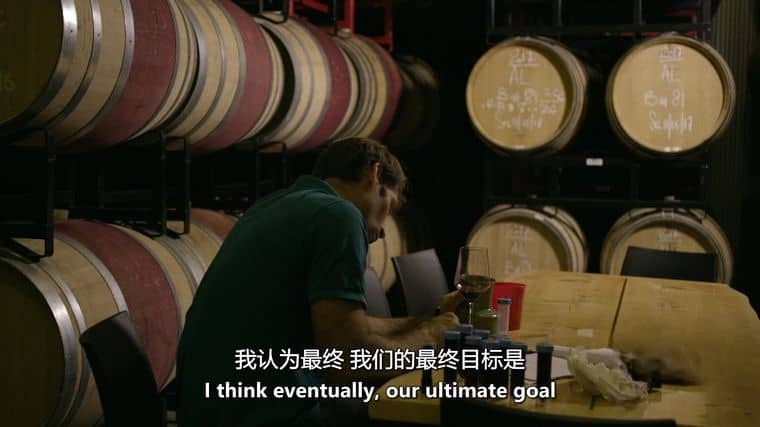

影片通过“昼夜交替”的叙事节奏,展现锡城的双面人生:白天,酿酒师们在闷热的地窖里搬运葡萄、清洗发酵桶,汗水滴入橡木桶的声响与葡萄压榨机的轰鸣交织;夜晚,铁皮仓库变身为热闹的品鉴空间,灯光透过酒桶缝隙洒在墙上,年轻人们举着酒杯讨论单宁与酸度,背景音乐是当地乐队的蓝调即兴。这种“白天血汗工厂,夜晚狂欢派对”的反差,正是锡城精神的写照——“我们用最粗糙的手,酿最细腻的酒”。导演特别捕捉了2017年加州山火期间的危机时刻:大火烧毁了周边葡萄园,锡城的酿酒师们连夜开车前往百公里外收购受灾葡萄,用烟熏过的果实酿造出“灰烬风味”的纪念款葡萄酒,瓶身印着“从灾难中生长”,意外成为当年爆款。这场“火与酒的考验”,让原本各自为战的创业者们结成紧密社区,证明“逆境是最好的酿酒酵母”。

影片还揭示了锡城对传统葡萄酒行业的“反叛与重塑”。传统酒庄强调“风土”(Terroir)与家族传承,而锡城的酿酒师们则主张“风味无边界”:他们从加州各地采购葡萄(甚至包括被大酒庄淘汰的“瑕疵果实”),大胆尝试混酿、野生酵母发酵、桶陈跨界等非主流工艺。马克的自然酒因“带有泥土与皮革的野性风味”被米其林餐厅选中,莉娜的酸啤酒登上精酿啤酒杂志封面,杰克的创新蒸馏酒则在国际烈酒大赛中击败百年品牌。这些成功挑战了“只有拥有葡萄园才能酿好酒”的行业铁律,正如一位资深酒评人在片中所说:“锡城证明了——酿酒最重要的不是土地,是酿酒师的灵魂。”

《锡城》最终不仅是一部酒乡纪录片,更是一曲献给“创意叛逆者”的赞歌。当镜头扫过铁皮屋顶上的太阳能板、仓库墙上的涂鸦艺术,以及酿酒师们沾满酒渍的双手,观众会明白:这片工业废墟之所以能成为“美食旅行者的圣地”,正是因为它保留了最原始的创业激情——没有资本加持,没有家族光环,只有对风味的极致追求和“用双手创造历史”的信念。正如马克在影片结尾所说:“我们酿的不是酒,是锡城的故事——一个关于普通人如何用创意对抗规则,在铁锈与葡萄藤之间,种下梦想的故事。”