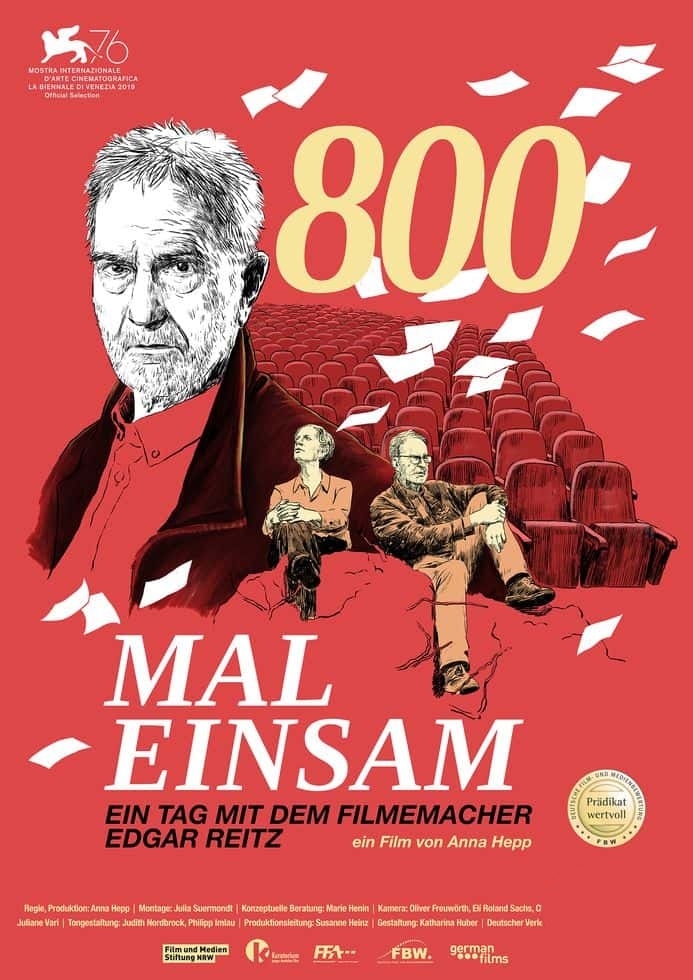

《八百次的孤独》(Eight Hundred Times Lonely, 2019)是一部84分钟的非商业艺术纪录片,以德国电影大师埃德加·赖茨(Edgar Reitz)与年轻制片人安娜·黑普(Anna Hepp)的跨代对话为核心,在埃森市百年影院Lichtburg的光影空间中,展开一场关于电影生死、记忆留存与时代变迁的哲学思辨。影片通过黑白与彩色交织的影像语言,既是对“新德国电影运动”旗手赖茨的肖像礼赞,也是一封写给电影黄金时代的温柔挽歌。

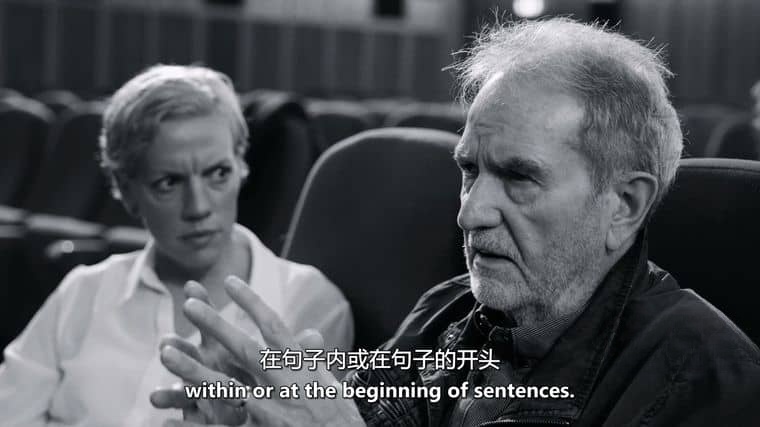

影片的叙事聚焦于两个时空维度的碰撞:86岁的赖茨——这位以《故乡》三部曲重构德国集体记忆的导演,与30岁的黑普在空旷的影院大厅、尘封的胶片库与放映机前展开持续对话。黑普以尖锐而真诚的提问切入:“电影是否正在德国媒体文化中逐渐消失?”赖茨的回答带着历经沧桑的从容:“不是消失,是变形——就像默片变成有声,胶片变成数字,电影永远在寻找新的皮肤。”两人围绕电影制作的困境展开深入探讨:从赖茨年轻时用35毫米胶片拍摄《故乡》时的资金窘迫(“每英尺胶片都要计算着用”),到如今流媒体时代独立电影人的生存挣扎(“算法比审查更可怕,它直接决定你有没有观众”),不同时代的行业阵痛在对话中形成跨越半世纪的共鸣。

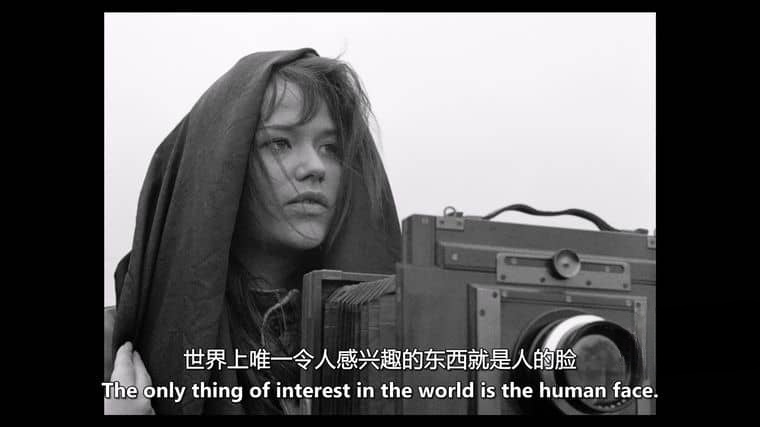

影像美学上,导演采用“空间叙事”强化主题:Lichtburg影院的宏伟穹顶与斑驳座椅成为沉默的见证者,黑白镜头捕捉赖茨布满皱纹的双手调试老式放映机,彩色片段则穿插赖茨经典作品的胶片特写——《故乡》中少年在麦田奔跑的画面、《海德堡项目》里被涂满色彩的废弃房屋,这些影像碎片既是对电影史的致敬,也隐喻着“记忆如何通过胶片获得永生”。最动人的场景发生在深夜放映室:赖茨为黑普放映自己1960年代未完成的短片,胶片在机器中发出沙沙声响,光影在两人脸上流动,仿佛时间在这一刻凝固,让观众直观感受到“电影是活着的记忆”。

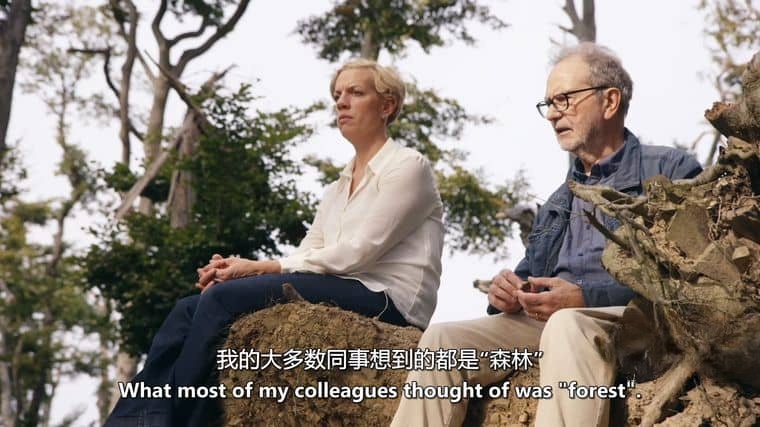

影片的核心命题是“告别”与“留存”的辩证。赖茨坦言:“电影制作就是与遗忘对抗的过程——我们拍摄的每一帧,都是为了不让那些重要的瞬间被时间吞噬。”但他也清醒地意识到时代的不可逆:当黑普拿出手机拍摄两人对话时,赖茨笑着说:“看,这就是新的电影机。”这种对技术变革的包容,与他对电影本质的坚守形成张力——他认为真正的电影精神不在于媒介,而在于“用光影讲述人类共通的孤独”。正如影片标题“八百次的孤独”所暗示:每个创作者都是孤独的探索者,而电影则是将这些孤独连接成共鸣的桥梁。

作为一部“关于电影的电影”,《八百次的孤独》没有停留在怀旧层面,而是延伸至对创作本质的追问。赖茨回忆与法斯宾德、赫尔佐格等新德国电影导演的合作岁月,感慨“那时我们相信电影能改变世界,现在的年轻人可能觉得这很天真”,但黑普反驳:“正因为世界越来越复杂,才需要电影这种‘慢思考’的媒介。”这种代际间的思想碰撞,让影片超越了对个体的记录,成为电影人精神传承的见证。结尾处,赖茨在空荡的影院中独自观看《故乡》片段,银幕上的少年与现实中的老者形成镜像,字幕缓缓浮现:“所有的告别,都是为了更好的铭记。”

这部纪录片最终成为一封写给电影的情书——它承认电影工业的式微,却坚信电影精神的永恒。通过赖茨与黑普的对话,观众看到:真正的电影人从不畏惧时代变迁,因为他们早已将生命刻进了光影,让每一次开机都成为对抗遗忘的宣言。正如赖茨所说:“电影会老,电影院会消失,但只要还有人愿意在黑暗中等待一束光,电影就永远活着。”