《沙漠时代:摇滚现场史 Desert Age: A Rock and Roll Scene History 2016》纪录片深度解读

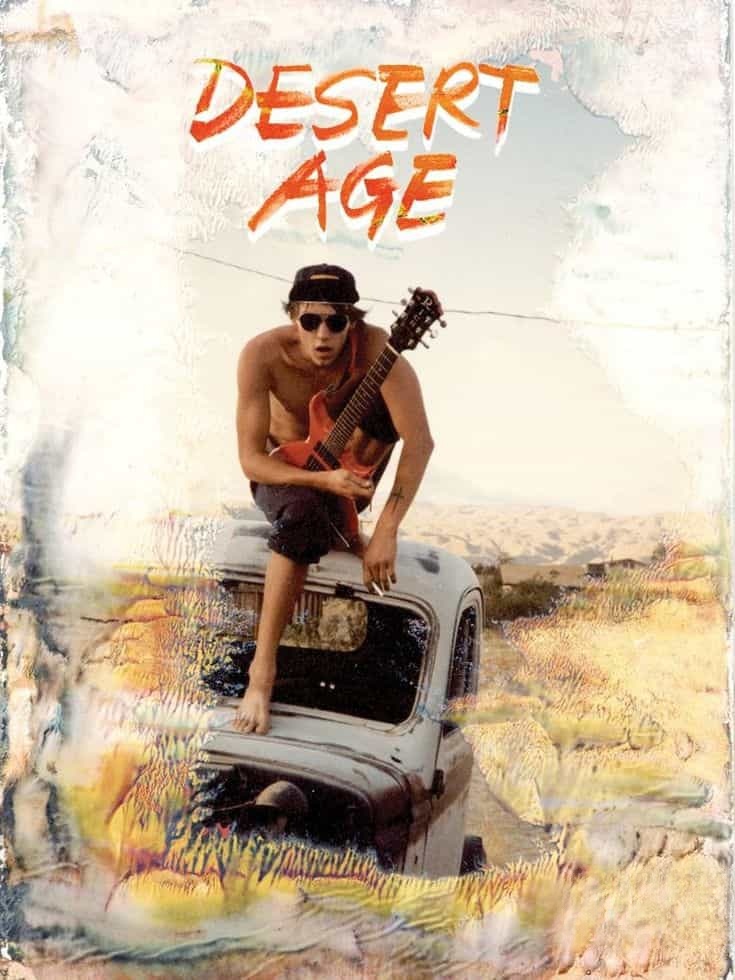

作为聚焦美国摇滚文化黄金片段的纪实佳作,《沙漠时代:摇滚现场史 Desert Age: A Rock and Roll Scene History 2016》(英语中英双字,官方纯净版,1080P/MKV/1.17G)以 “回溯 20 世纪 80-90 年代加州沙漠摇滚的热血岁月” 为核心,将镜头对准那段充满自由与反叛精神的音乐浪潮。纪录片摒弃对摇滚乐史的泛泛梳理,而是以 “地域场景 + 人物故事 + 音乐作品” 为叙事脉络,通过海量珍贵影像资料(地下演出录像、未公开采访片段、音乐人私人影像)与深度访谈(亲历音乐人、现场组织者、文化评论家),完整还原加州沙漠如何从荒芜之地蜕变为摇滚乐的 “精神绿洲”—— 从地下乐队在沙漠派对中的默默耕耘,到标志性乐队崭露头角成为摇滚巨星,从粗糙却充满生命力的现场演出,到独特沙漠摇滚文化的形成与传播,既展现了摇滚乐的野性与激情,也传递出 “地域环境如何塑造音乐风格,音乐又如何影响一代文化” 的核心命题,成为记录小众摇滚文化崛起、解读时代音乐精神的珍贵影像资料。

在观看体验与技术规格上,该片充分适配对摇滚乐史、小众音乐文化、80-90 年代美国亚文化感兴趣的观众需求:英语中英双字的官方纯净版配置,完整保留了音乐人对那段岁月的真情回忆(如沙漠演出的筹备细节、创作灵感的来源)、现场组织者对派对文化的解读(如如何在荒芜沙漠搭建演出场地、应对突发状况),以及文化评论家对摇滚精神的剖析,双字幕精准传递音乐行业术语(如 “地下演出生态”“摇滚亚文化”“即兴演奏风格”)与时代背景信息(如 80 年代美国经济环境对青年文化的影响、90 年代摇滚主流化趋势),避免因语言或文化差异导致的信息偏差;1080P 的全高清分辨率搭配 MKV 格式的出色音视频还原度,堪称 “重返沙漠摇滚现场的时光机”—— 无论是沙漠派对中粗糙却热烈的舞台灯光、音乐人挥洒汗水的演出瞬间、观众与乐队疯狂互动的画面,还是经过高清修复的老照片、地下演出录像,每一处细节都能细腻传递,带来 “沉浸式置身 80-90 年代加州沙漠摇滚现场” 的震撼体验;1.17G 的轻量化文件容量,在承载完整叙事的同时,确保每一段演出片段、每一个人物故事、每一处文化细节都清晰呈现,不压缩小众摇滚文化的独特魅力与历史厚重感。

这部纪录片的核心魅力,在于以 “小众视角见时代精神” 的叙事逻辑 —— 它让加州沙漠摇滚这一 “非主流音乐场景” 从摇滚乐史的边缘走到台前,通过亲历者的讲述与现场影像的还原,展现摇滚乐不只是舞台上的辉煌,更是一群年轻人在荒芜环境中用音乐追求自由、表达自我的生活方式,每一个镜头都承载着对摇滚精神的致敬、对青春热血的怀念,以及对亚文化价值的肯定,极具音乐史料价值与人文意义。

一、场景溯源:加州沙漠为何成为 “摇滚绿洲”

纪录片开篇并未直接切入音乐演出,而是以加州沙漠的地域特征与时代背景为切入点,解答 “为何荒芜的沙漠会成为摇滚乐的温床” 这一核心问题,为后续的摇滚现场叙事铺垫 “地域与文化” 的双重基础。

1. 地域特质:荒芜中的 “自由空间”

加州沙漠(如科切拉谷、约书亚树国家公园周边区域)的自然与人文环境,为摇滚乐的生长提供了独特土壤:

物理空间的 “无拘无束”:与城市中受场地、噪音、管理限制的演出不同,沙漠地区地广人稀,大片荒芜的私人土地或废弃场地,成为地下乐队 “自由演出” 的天然舞台。纪录片中,一位早期现场组织者回忆:“在沙漠里,我们不需要向任何人申请演出许可,找一块平坦的空地,搭起简易舞台,拉上电线,就能举办一场演出,没有城管的干扰,没有邻居的投诉,这种自由是城市里永远找不到的。” 这种 “无边界” 的空间特性,让摇滚乐的 “反叛与自由” 精神有了实体载体;

自然环境的 “精神共鸣”:沙漠的荒芜、辽阔与极致的昼夜温差,与当时年轻人对 “逃离主流、寻找自我” 的精神追求高度契合。纪录片中,音乐人鲍勃・穆尔德(Bob Mould)坦言:“站在沙漠里,看着无边的星空,你会觉得主流社会的规则都变得无关紧要,这种孤独又自由的感觉,很容易转化为音乐创作的灵感,很多我们的歌曲,都是在沙漠露营时写出来的。” 沙漠的自然景观不仅是演出背景,更成为摇滚文化的 “精神符号”,影响着音乐的风格与歌词的主题。

2. 时代背景:80 年代青年的 “精神出口”

20 世纪 80 年代的美国社会背景,让加州沙漠摇滚成为青年群体的 “精神出口”:

经济与社会压力下的 “逃离”:80 年代美国经济陷入滞胀,青年失业率上升,主流社会强调 “物质成功”,让许多年轻人感到迷茫与压抑。纪录片通过档案新闻片段展示:当时的电视广告充斥着 “消费主义” 宣传,而现实中大量青年找不到理想工作,这种 “理想与现实的落差”,让他们渴望逃离主流社会的评价体系。一位亲历者说:“我们不想像父母那样一辈子为了房子、车子奋斗,沙漠的摇滚派对就像一个‘世外桃源’,在这里,我们不需要谈论工作、收入,只需要享受音乐,做真正的自己。”

朋克与摇滚文化的 “传承与反叛”:70 年代末朋克摇滚的 “反叛精神” 在 80 年代延续,但主流唱片工业开始将摇滚商业化、同质化,许多追求纯粹摇滚精神的音乐人与听众,转向地下场景。加州沙漠摇滚正是在这种背景下崛起 —— 它继承了朋克的 “DIY(自己动手)” 精神,拒绝主流唱片公司的包装,坚持独立制作、独立演出,成为 “反商业化摇滚” 的代表。纪录片中,文化评论家分析:“沙漠摇滚不是对朋克的简单复制,它更强调‘社群感’—— 大家不是为了出名,而是为了一起创造一种属于自己的文化,这种社群感吸引了越来越多的年轻人加入。”

二、现场群像:从 “地下派对” 到 “文化现象”

纪录片的核心内容,聚焦加州沙漠摇滚现场的 “进化历程”—— 从早期几人参与的小型露营派对,到后来数百人参与的标志性演出,再到最终影响主流摇滚文化的 “沙漠摇滚现象”,通过大量现场影像与亲历者讲述,展现这段历程中的关键事件、代表性乐队与独特文化氛围。

1. 早期:DIY 精神下的 “沙漠派对”

80 年代初,加州沙漠摇滚还处于 “地下萌芽” 阶段,以 “DIY 小型派对” 为主要形式,纪录片通过未公开的私人录像,还原当时的场景:

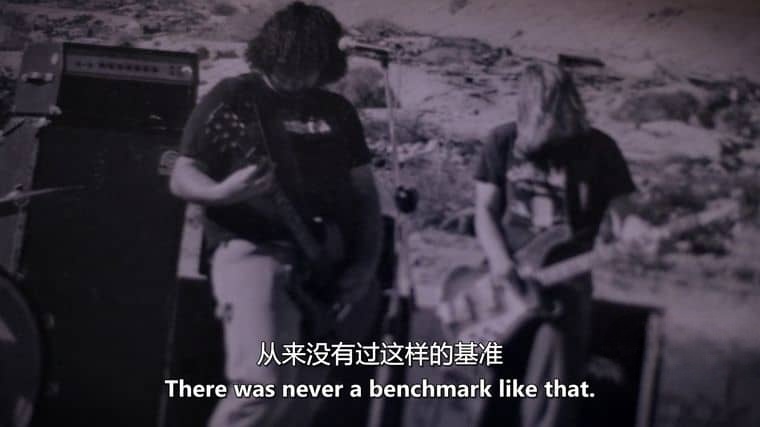

简陋却热烈的 “临时舞台”:早期的沙漠演出没有专业设备,舞台多由木板、废弃轮胎搭建,音响是家用音箱串联而成,灯光则依赖汽车大灯与露营灯。但简陋的设备丝毫不影响现场的热情 —— 纪录片中,一段 1983 年的演出录像显示:几十名观众围着简易舞台,与乐队一起疯狂跳跃、嘶吼,尘土飞扬中,没有人在意舞台的粗糙,所有人都沉浸在音乐带来的狂欢中。一位当时的观众回忆:“虽然音响很烂,有时候连歌词都听不清,但那种大家一起‘创造快乐’的感觉,比在豪华体育馆看演出更让人难忘。”

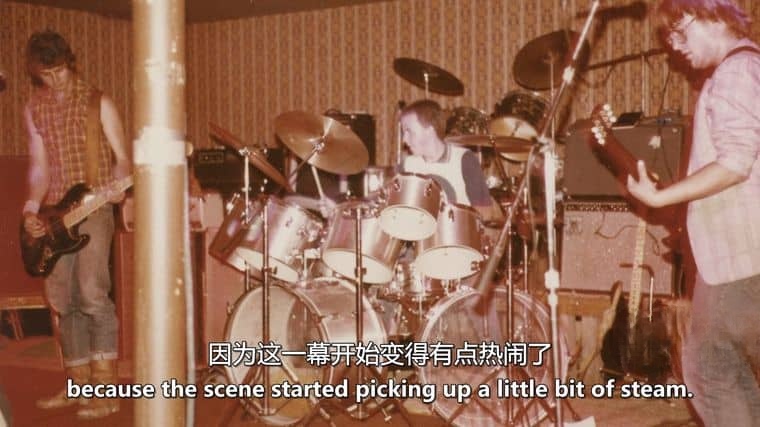

“社群式” 的组织模式:早期沙漠派对没有专业的组织者,多由音乐人、爱好者自发发起,大家分工合作 —— 有人负责找场地,有人负责搭建舞台,有人负责采购食物与水,有人负责邀请乐队与观众。这种 “社群式” 的模式,让沙漠摇滚不仅是音乐演出,更成为一种 “生活方式”。纪录片中,一位组织者展示了当时的 “手写邀请函”:“我们会把演出时间、地点写在明信片上,寄给认识的朋友,朋友再传给朋友,没有宣传海报,没有网络推广,全靠口碑传播,但每次都能吸引几十人来,大家就像一家人一样。”

2. 中期:标志性乐队与 “风格定型”

80 年代中期,随着参与人数增多,加州沙漠摇滚逐渐形成独特的音乐风格,也涌现出一批标志性乐队,纪录片重点聚焦这些乐队的成长与作品:

标志性乐队:从 “小众” 到 “行业标杆”

Kyuss 乐队:作为沙漠摇滚的代表乐队之一,Kyuss 以 “厚重的吉他 riff、迷幻的旋律、贴近沙漠生活的歌词” 著称,他们的作品《Green Machine》《Space Cadet》成为沙漠摇滚的经典。纪录片通过乐队早期演出录像与成员访谈,展现他们的成长 —— 最初,Kyuss 只是在沙漠派对中翻唱其他乐队的歌曲,后来逐渐开始原创,他们的音乐灵感大多来自沙漠生活,如《Space Cadet》的歌词 “在约书亚树下,我找到了自由”,直接呼应沙漠的自然景观。乐队主唱约翰・加布里埃尔(John Garcia)回忆:“我们从没想过会出名,只是想把沙漠给我们的感觉唱出来,后来有唱片公司找我们,我们也坚持不改变音乐风格,这是沙漠摇滚的底线。”

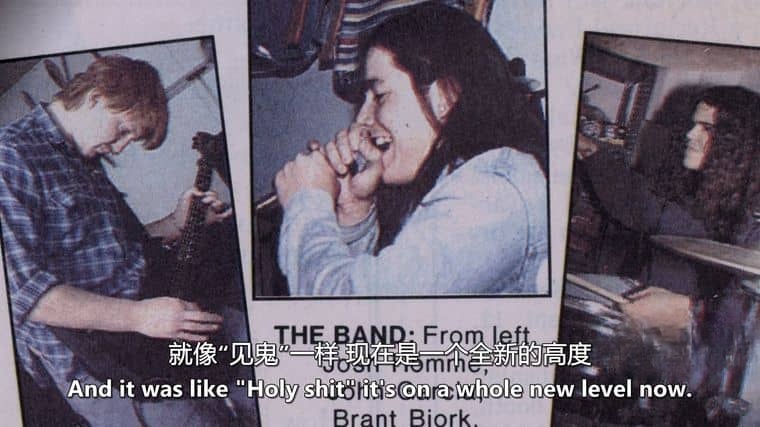

Queens of the Stone Age 乐队:由 Kyuss 乐队前成员约书亚・霍姆(Joshua Homme)组建,在继承沙漠摇滚风格的基础上,融入更多迷幻摇滚与硬摇滚元素,让沙漠摇滚逐渐被主流关注。纪录片中,展示了 Queens of the Stone Age 在沙漠举办的 “Desert Sessions” 系列演出 —— 他们邀请不同乐队的音乐人一起即兴创作、演出,打破乐队界限,进一步丰富了沙漠摇滚的风格。约书亚・霍姆说:“沙漠教会我们的,就是‘不设限’,音乐也应该这样,没有固定的风格,只有真实的表达。”

音乐风格:“沙漠摇滚” 的独特标签

纪录片通过音乐制作人的分析,总结出沙漠摇滚的核心风格特征:

乐器音色:以 “厚重、粗糙的吉他音色” 为主,大量使用失真效果器,模拟沙漠的 “粗粝感”;贝斯音色低沉有力,与吉他形成 “双重冲击”;鼓点节奏强烈,常带有非洲鼓或部落鼓的元素,呼应沙漠的 “原始感”;

旋律与歌词:旋律多带有 “迷幻、悠长” 的特点,模拟沙漠的辽阔;歌词主题聚焦 “自由、孤独、自然、反主流”,很少涉及爱情、金钱等主流流行音乐主题,如 Kyuss 的《Green Machine》歌词 “我不需要你们的规则,我有我的沙漠”,直接表达对主流社会的反叛。

3. 后期:从 “地下” 到 “影响主流”

80 年代末至 90 年代初,加州沙漠摇滚虽然仍以地下场景为主,但影响力逐渐渗透到主流摇滚文化,纪录片通过以下维度展现这一变化:

主流媒体的 “关注”:随着 Kyuss、Queens of the Stone Age 等乐队的作品在独立电台播放量增加,主流音乐媒体(如《Rolling Stone》杂志)开始报道沙漠摇滚场景。纪录片中,一段 1992 年的电视采访显示:记者深入沙漠,拍摄摇滚派对,称其为 “美国最具活力的地下音乐场景”,这种报道让更多人了解到沙漠摇滚的存在;

对主流乐队的 “影响”:许多主流摇滚乐队开始借鉴沙漠摇滚的风格,如 Foo Fighters、Pearl Jam 等乐队在专辑中加入 “厚重吉他 riff” 与 “迷幻元素”,甚至邀请沙漠摇滚音乐人合作。纪录片中,Foo Fighters 主唱戴夫・格罗尔(Dave Grohl)坦言:“我年轻时去过加州沙漠的摇滚派对,那种原始、纯粹的音乐能量深深影响了我,后来我们乐队的很多创作,都有沙漠摇滚的影子。”

“科切拉音乐节” 的雏形:90 年代初,沙漠摇滚的组织者开始尝试举办更大型的音乐节,为后来 “科切拉音乐节” 的诞生奠定了基础。纪录片中,早期音乐节组织者回忆:“1993 年,我们在科切拉谷举办了一场有 10 支乐队的演出,吸引了上千人来,虽然规模不大,但让我们看到了沙漠音乐场景的潜力,后来科切拉音乐节的创始人,也来参加过我们的演出,借鉴了很多组织经验。”

三、文化内核:沙漠摇滚的 “精神与传承”

纪录片并未止步于 “记录演出与乐队”,而是深入挖掘加州沙漠摇滚的文化内核 —— 它不仅是一种音乐风格,更是一种 “反主流、重社群、尚自由” 的生活方式与精神追求,这种内核也让它在时代变迁中得以传承,成为摇滚乐史中独特的文化符号。

1. 核心精神:反商业化与 DIY

“反商业化” 与 “DIY” 是沙漠摇滚最核心的精神,纪录片通过音乐人、组织者的讲述,展现这种精神如何贯穿始终:

拒绝主流唱片公司的 “控制”:即使在沙漠摇滚影响力扩大后,多数乐队仍拒绝主流唱片公司的签约邀请,坚持独立制作专辑、独立发行。纪录片中,Kyuss 乐队贝斯手斯科特・里德尔(Scott Reeder)说:“主流唱片公司会要求我们改变音乐风格,让歌曲更‘流行’,这违背了我们做音乐的初衷,我们宁愿销量少一点,也要保持音乐的纯粹。” 他们通过独立厂牌、现场售卖等方式发行专辑,虽然收入有限,但能完全掌控自己的音乐;

DIY 的 “全链条” 实践:从创作、演出到专辑制作,沙漠摇滚都坚持 DIY—— 创作上,乐队成员自己写歌,不依赖专业 songwriter;演出上,自己搭建舞台、调试设备;专辑制作上,在简陋的家庭录音室录制,不追求 “高保真” 的音质,反而刻意保留 “粗糙感”。纪录片中,展示了 Queens of the Stone Age 早期在约书亚树国家公园附近的录音室:只有一台老式录音机、几个麦克风,却录制出了《Rated R》等经典专辑。约书亚・霍姆说:“DIY 不是因为没钱,而是因为我们相信,音乐的灵魂不在于设备有多好,而在于表达是否真实。”

2. 社群文化:“超越音乐的连接”

沙漠摇滚不仅是音乐聚会,更形成了紧密的 “社群文化”,这种文化让参与者产生强烈的归属感:

“无差别” 的包容氛围:在沙漠摇滚现场,没有 “明星” 与 “观众” 的严格界限 —— 演出结束后,乐队成员会和观众一起露营、聊天、分享食物,甚至一起参与下一场演出的筹备。纪录片中,一位观众回忆:“有一次,Kyuss 乐队的主唱约翰,在演出结束后帮我修好了坏掉的露营灯,还和我们一起烤棉花糖,那种感觉就像和朋友聚会,而不是和‘摇滚明星’见面。” 这种包容氛围,吸引了不同背景的人加入,无论年龄、职业、收入,只要热爱音乐,就能在沙漠找到归属感;

“互助式” 的生存模式:沙漠环境恶劣,演出中常出现突发状况(如汽车抛锚、食物短缺、设备故障),社群成员之间形成了 “互助” 的传统 —— 有人的车坏了,大家一起帮忙修理;有人没带帐篷,其他人会分享自己的住处;设备出问题,懂技术的人会主动帮忙调试。纪录片中,一段 1988 年的录像显示:一场演出中,音响突然断电,现场观众没有抱怨,反而有几位电子工程师出身的观众,主动拿出工具,用汽车电瓶临时供电,让演出得以继续。这种互助模式,让沙漠摇滚社群成为一个 “紧密的整体”,超越了单纯的音乐兴趣。

3. 文化传承:从 “沙漠” 到 “全球”

虽然 20 世纪 90 年代后,随着部分乐队解散、成员单飞,加州沙漠摇滚的 “黄金时代” 逐渐落幕,但它的精神与风格却得以传承,影响着全球的摇滚文化:

音乐风格的 “延续”:后续的 “石人摇滚(Stoner Rock)”“迷幻摇滚” 等流派,都继承了沙漠摇滚的 “厚重吉他 riff”“迷幻元素” 与 “反商业化精神”,成为沙漠摇滚的 “精神延续”。纪录片中,现代石人摇滚乐队 Sleep 的主唱阿尔・科恩(Al Cisneros)说:“我们的音乐深受 Kyuss 的影响,他们在沙漠里创造的风格,让我们明白,摇滚乐可以不迎合主流,依然能找到自己的受众。”

文化符号的 “传播”:加州沙漠摇滚的 “沙漠、约书亚树、DIY 精神” 等符号,成为全球摇滚爱好者的 “精神图腾”—— 每年都有来自世界各地的摇滚迷前往加州沙漠,寻找当年演出的场地,感受沙漠摇滚的氛围;甚至有其他国家的音乐人,在自己的国家复制 “沙漠摇滚派对”,如澳大利亚的 “Outback Rock”、德国的 “Desert Rock Festival”,都以加州沙漠摇滚为原型。纪录片结尾,一位来自日本的摇滚迷说:“虽然我没经历过 80 年代的加州沙漠摇滚,但通过纪录片和音乐,我感受到了那种自由与热情,这就是沙漠摇滚的魅力,它能跨越时空,连接不同国家的人。”

四、总结:一部 “小众摇滚文化的精神史诗