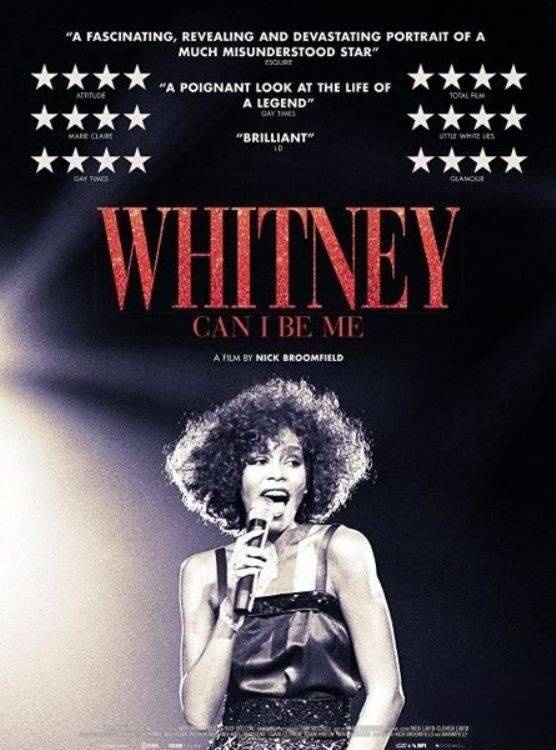

BBC 纪录片《惠特尼・休斯顿:可以做我自己吗 Whitney Can I Be Me 2017》:传奇光环下的自我迷失与悲剧挽歌

当镜头从惠特尼・休斯顿在超级碗舞台上高唱《星条旗永不落》的震撼瞬间,切换到她晚年憔悴亮相的模糊影像,BBC 纪录片《惠特尼・休斯顿:可以做我自己吗 Whitney Can I Be Me 2017》(英语英字,720P/MKV 格式,2.02GB)便以一部充满痛感与敬意的纪实作品,揭开了 “美国公主”(American Princess)光环下的复杂人生。这部聚焦惠特尼・休斯顿(1963-2012)的纪录片,没有沉溺于她 “获奖最多女艺术家” 的辉煌标签,而是在非凡艺术生涯与悲剧离世的双线叙事中,探寻这位传奇歌手 “无法做自己” 的深层困境,让观众在她穿透灵魂的歌声与脆弱无助的私下面容间,读懂一个时代偶像的荣光与悲凉。

纪录片的开篇,便以一组极具冲击力的对比镜头奠定基调:1991 年超级碗现场,28 岁的惠特尼身着红色运动装,站在数万人面前唱响国歌,嗓音清亮高亢,眼神坚定自信,那一刻的她,是美国文化的 “符号性存在”—— 唱片销量破亿、格莱美奖拿到手软、跨界影视圈主演《保镖》创下票房奇迹,镜头里滚动的奖项名单与观众欢呼的画面,印证着她 “无可复制的传奇”。然而,镜头随即一转,2011 年的巡演后台,50 岁的惠特尼面色蜡黄,演唱时气息不稳,甚至在舞台上忘词,工作人员在镜头外低声议论 “她已经不是从前的样子了”。这种从巅峰到低谷的强烈反差,瞬间抓住观众的注意力,也引出纪录片的核心命题:是什么让这位 “天选之女” 一步步走向悲剧?

纪录片的核心叙事,围绕惠特尼 “艺术光环与自我压抑” 的矛盾展开。镜头通过亲友访谈与未公开的私人影像,还原了她 “被塑造” 的一生:出身于音乐世家,母亲茜茜・休斯顿是知名福音歌手,从小便对她严格要求,“你的声音是上帝给的,必须用来唱‘正确’的歌”;进入娱乐圈后,唱片公司为她打造 “白人化” 的流行形象,刻意淡化她的黑人身份与福音音乐根基,甚至要求她避免演唱过于 “尖锐” 的社会议题歌曲。镜头里,早年的惠特尼在采访中曾小心翼翼地说:“我只是想唱我喜欢的歌,但他们说这样更‘安全’。” 这种长期的 “自我压抑”,让她在舞台上越是耀眼,私下里越是迷茫 —— 纪录片中一段未公开的家庭录像显示,她在私人派对上唱着福音老歌,眼神里满是放松与喜悦,那是与舞台上 “完美偶像” 截然不同的模样,却只能在无人关注的角落短暂流露。

《保镖》的成功,成为惠特尼人生的 “转折点”,也让她的困境愈发加深。纪录片详细呈现了这部电影的拍摄与影响:作为首位黑人女演员与白人男星(凯文・科斯特纳)主演爱情片,影片上映后引发巨大轰动,主题曲《I Will Always Love You》成为全球金曲,镜头里,惠特尼在录音棚录制这首歌的画面 —— 她反复打磨每一个转音,情感投入到声音颤抖,这首歌既是她艺术生涯的 “巅峰之作”,也暗合了她后来的情感困境。然而,伴随成功而来的,是更沉重的舆论压力:部分黑人观众批评她 “背叛种族根源”,白人媒体则对她的私生活过度窥探;她与鲍比・布朗的婚姻,更成为舆论攻击的焦点 —— 镜头里,狗仔队拍摄的照片中,两人时常面色憔悴地出现在酒店门口,媒体标题充斥着 “吸毒”“家暴” 的负面报道。纪录片中,惠特尼的闺蜜在采访中含泪说:“她只是想拥有普通人的爱情,却被放大成‘丑闻’,她承受不了这么多。”

纪录片对惠特尼 “私人痛苦” 的呈现,没有刻意煽情,却处处透着心疼。镜头捕捉到她晚年的多个脆弱瞬间:在私人别墅里,她对着镜子反复涂抹口红,却怎么也画不整齐,嘴里喃喃自语 “我怎么变成这样了”;与女儿鲍比・克里斯蒂娜相处时,她试图强打精神陪女儿唱歌,却因体力不支中途停下,女儿担忧地握着她的手说 “妈妈,我们休息吧”;甚至在一次戒毒治疗期间,她对着心理医生说 “我觉得自己像个空壳,不知道‘惠特尼’是谁”。这些未经过滤的私下面容,打破了 “偶像必须完美” 的刻板印象,让观众看到一个被光环压垮的普通人 —— 她渴望被爱,却在复杂的人际关系中受伤;她热爱音乐,却在商业裹挟下失去方向;她想做自己,却始终活在别人的期待与评判里。

纪录片的深刻之处,在于它没有将惠特尼的悲剧简单归咎于个人,而是指向更广阔的社会文化语境。镜头里,音乐评论家分析:“惠特尼的困境,是黑人艺术家在白人主导的娱乐圈中‘身份认同’的缩影 —— 她既不能太‘黑’,也不能太‘白’,只能在夹缝中寻找平衡,这种平衡本身就是一种痛苦。” 同时,纪录片也没有回避她个人的选择:对药物的依赖、在婚姻中的隐忍,这些选择让她一步步走向深渊,但镜头始终带着理解与悲悯,而非批判 —— 正如她的弟弟在采访中所说:“她不是一个‘完美的圣人’,只是一个会犯错、会痛苦的人,我们不该只记住她的结局,忘记她曾带给世界的美好。”

纪录片的结尾,镜头定格在惠特尼 1994 年格莱美奖颁奖现场:她凭借《I Will Always Love You》获得最佳流行女歌手奖,站在领奖台上,哽咽着说 “谢谢上帝,谢谢所有支持我的人”,眼神里有喜悦,也有不易察觉的疲惫。背景音乐渐弱,只剩下她清唱的歌声 “if I should stay, I would only be in your way”,歌声穿透画面,仿佛是她对自己一生的注解。旁白虽未出现,却通过镜头语言传递出深深的惋惜:这位 “可以用声音治愈世界” 的歌手,最终没能治愈自己;她给无数人带去了 “做自己” 的勇气,却终其一生没能真正做自己。

《惠特尼・休斯顿:可以做我自己吗 2017》的价值,在于它以客观、细腻的视角,为观众呈现了一个 “不完美却真实” 的惠特尼。它没有刻意美化她的辉煌,也没有渲染她的悲剧,而是在荣光与悲凉的交织中,让观众看到一个时代偶像的人性本质 —— 她既是 “美国公主”,也是一个渴望爱与自由的普通女性。这部纪录片不仅是对惠特尼・休斯顿一生的纪念,更引发我们对 “偶像光环”“身份认同”“自我接纳” 的深层思考:在追求成功的路上,我们是否也在不经意间 “失去自己”?而真正的 “传奇”,或许从不在于永不犯错,而在于曾用生命绽放过光芒,即使短暂,也足以照亮人心。