《德国最大的野生湖泊 Germany’s Wild Amazon 2019》:伍泊河的生态重生之旅

纪录片《德国最大的野生湖泊 Germany’s Wild Amazon 2019》(又名《德国的野性亚马逊》)将镜头对准了贯穿贝尔吉施地区的大动脉 —— 伍泊河。这条河流曾一度因人类活动而遭到破坏,未能得到妥善保护,但如今已成为德国最成功的生态修复区之一。影片向观众展现了全新的伍泊河,那蜿蜒的河床、色彩斑斓的动植物,共同见证了这条河流的重生奇迹,让人们看到了生态修复的巨大力量。

伤痕累累:伍泊河的过往与伤痛

影片开篇,通过历史资料和当地老人的回忆,展现了伍泊河曾经的模样以及遭受的破坏。在工业化进程中,伍泊河成为了沿线工厂的排污通道,大量的工业废水和生活污水被直接排入河中,导致河水浑浊不堪,散发着刺鼻的气味。水中的鱼虾大量死亡,河岸两侧的植被也因污染而枯萎,曾经生机勃勃的河流变得死气沉沉。

“小时候,伍泊河还是我们玩耍的地方,夏天可以在河里游泳、摸鱼,” 一位老人回忆道,“但后来,河水越来越脏,我们再也不敢靠近了,连岸边的草都长得稀稀拉拉的。” 除了污染,过度的开发也对伍泊河造成了严重的影响。为了修建公路、铁路和工厂,人们填埋了部分河道,改变了河流的自然流向,破坏了河流的生态系统。河流的自净能力下降,洪水等自然灾害也变得更加频繁。

生态学家在片中展示了当时伍泊河的水质检测报告和生态调查数据,数据显示,河水中的重金属含量严重超标,生物多样性急剧减少,许多本土物种濒临灭绝。“伍泊河当时的状况非常糟糕,已经到了必须进行治理的地步,否则这条贯穿贝尔吉施地区的大动脉将会彻底失去活力,” 生态学家严肃地说。

重获新生:生态修复的艰难历程

随着人们环保意识的提高,伍泊河的生态修复工作被提上日程。纪录片详细记录了这场艰难的修复历程。首先,政府和相关部门制定了严格的污染治理措施,要求沿线工厂必须安装污水处理设备,对工业废水进行净化处理后才能排放。同时,加强了对生活污水的收集和处理,建设了多个污水处理厂,减少了污水对河流的污染。

其次,为了恢复河流的自然形态,工程人员对被填埋和改造的河道进行了重新整治。他们拆除了部分人工堤坝,拓宽了河道,让河流能够自由地流淌,恢复了河流的蜿蜒曲折。“河流的自然形态对于其生态功能至关重要,蜿蜒的河床能够增加水流的阻力,减缓水流速度,有利于泥沙的沉积和水生生物的栖息,” 工程师在片中解释道。

在修复过程中,还注重对河岸植被的恢复。工作人员种植了大量的本土植物,如柳树、杨树、芦苇等,这些植物不仅能够固土护坡,防止水土流失,还能为鸟类、昆虫等提供食物和栖息场所。同时,他们还投放了大量的鱼虾等水生生物,促进了河流生态系统的恢复。

当地居民也积极参与到伍泊河的修复工作中,他们自发组织起来,清理河岸上的垃圾,监督企业的排污情况。“看到伍泊河一天天变好,我们都非常高兴,这是我们共同的家园,我们有责任保护它,” 一位参与志愿活动的居民说。经过多年的努力,伍泊河的生态环境逐渐得到改善,河水变得清澈起来,鱼虾重新出现,河岸两侧绿意盎然。

野性绽放:重生后的伍泊河生态画卷

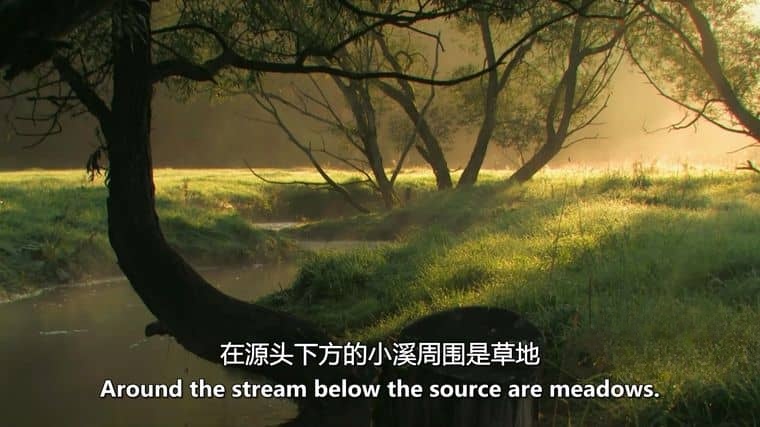

如今的伍泊河,已经成为了一个充满生机与活力的生态乐园,影片用大量的镜头展现了这一美丽的景象。蜿蜒的河床在贝尔吉施地区的大地上流淌,如同一条绿色的丝带,将各个区域连接在一起。河水清澈见底,可以看到水中游动的鱼虾和摇曳的水草。阳光透过水面,在河底洒下斑驳的光影,构成了一幅动人的画面。

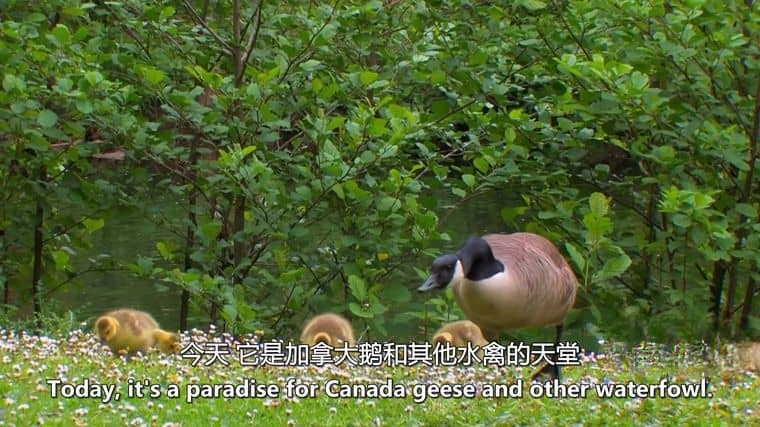

伍泊河中的动植物种类繁多,色彩斑斓。在水中,除了常见的鲫鱼、鲤鱼等鱼类,还出现了一些珍稀的物种,如欧鳊、丁鱥等。它们在水中自由嬉戏,构成了一个热闹的水下世界。河岸两侧,各种鸟类在这里栖息繁衍,如白鹭、苍鹭、野鸭等。白鹭站在浅水中,静静地等待着猎物的出现;苍鹭则在岸边踱步,寻找着食物;野鸭们则在水面上成群结队地游动,发出欢快的叫声。

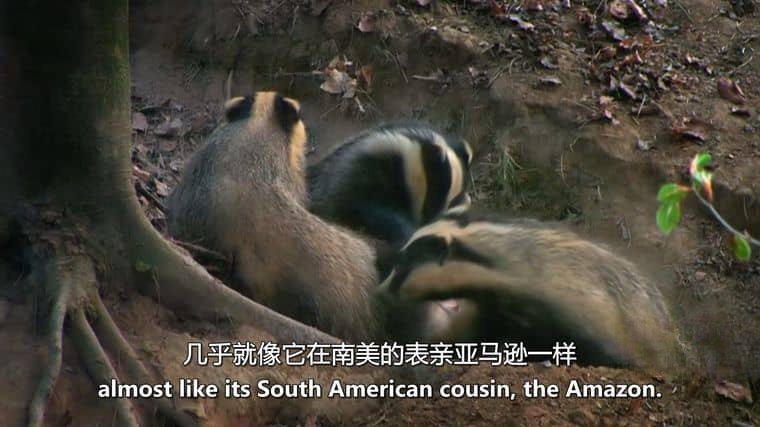

除了鸟类和鱼类,伍泊河周边还生活着许多哺乳动物,如野兔、狐狸、獾等。它们在草丛中穿梭,在树林中觅食,展现出野性的活力。“伍泊河的生态系统已经得到了很好的恢复,生物多样性不断增加,这里就像是德国的‘野性亚马逊’,充满了生机与惊喜,” 生物学家在片中感叹道。

伍泊河的重生不仅改善了当地的生态环境,还为人们提供了一个休闲娱乐的好去处。许多人来到河边散步、钓鱼、划船,享受着大自然的美景。“现在的伍泊河又回到了我们身边,它不仅是一条河流,更是我们生活中的一部分,” 当地居民说。

纪录片《德国最大的野生湖泊 Germany’s Wild Amazon 2019》通过伍泊河的故事,向观众展现了生态修复的巨大成果。它让我们看到,即使是曾经伤痕累累的河流,只要我们采取正确的措施,付出努力,就能够让它重获新生。伍泊河的重生,不仅是一个生态奇迹,更是对人类与自然和谐共处的生动诠释。它提醒着我们,要珍惜和保护身边的生态环境,让更多的河流、湖泊能够像伍泊河一样,绽放出野性的光彩。