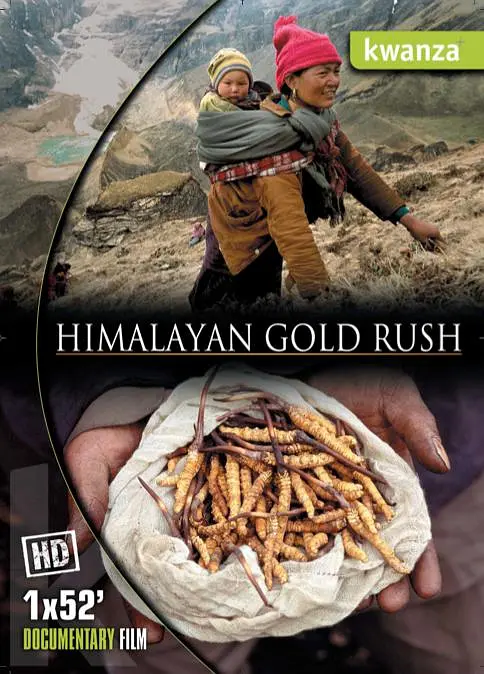

《喜马拉雅大淘金 Himalayan Gold Rush》聚焦于一种特殊的生物 —— 虫草,它仅生长在中国青藏高原和海拔 5000 米的喜马拉雅山脉。由于虫草每公斤近乎 40 万人民币的昂贵价格,引得无数怀揣淘金梦的人们纷纷登上高山采集。这小小的虫草,承载着他们的梦想,在他们心中,拥有了虫草,人生便有了希望。

作为纪录频道成立以来完成的首部国际联合摄制作品,该片在纪录频道国际顾问 —— 法国资深纪录片导演、摄影师埃里克・瓦利的执导下,呈现出令人惊叹的高品质。镜头跟随那些登山采虫草的人们,记录下他们在高海拔、恶劣环境中艰难跋涉的身影,展现出他们为了梦想所付出的艰辛与努力。观众能从片中看到他们在陡峭的山坡上搜寻虫草的专注,感受到他们找到虫草时的欣喜,以及面对极端天气和复杂地形时的坚韧。

这部纪录片不仅真实反映了虫草淘金热背后的故事,还展现了喜马拉雅山脉独特的自然风光和当地的人文风情。在 2012 中国山地纪录片节上,《喜马拉雅大淘金》荣获 “玉昆仑” 社会类纪录片大奖,并且在法国、德国和奥地利均取得了良好的收视效果,足以证明其在内容和制作上的出色之处,让更多人了解到这场因虫草而起的喜马拉雅淘金热潮背后的种种。

《喜马拉雅大淘金》:高海拔上的梦想追逐,解码虫草背后的生存与希望

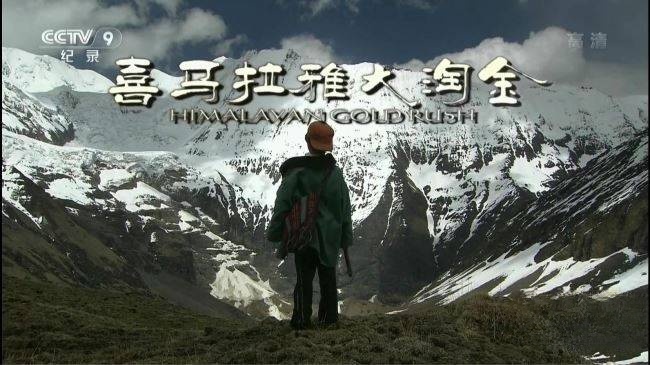

当 1080P 高清镜头穿透喜马拉雅山脉海拔 5000 米的稀薄空气,聚焦于采集者在雪地中艰难搜寻虫草的身影,央视纪录片《喜马拉雅大淘金》(Himalayan Gold Rush,国语中字,1080P 高清),在法国资深纪录片导演埃里克・瓦利的执导下,为观众开启了一场 “关于生存、梦想与自然馈赠” 的高海拔之旅。这部纪录频道首部国际联合摄制作品,没有刻意渲染 “淘金的暴富神话”,而是深入青藏高原与喜马拉雅山脉的虫草产区,既展现采集者在极端环境下的生存挑战,也挖掘 “每公斤近 40 万人民币的虫草” 如何承载着普通人改变命运的希望,让观众在震撼于高海拔自然伟力的同时,读懂人与自然、梦想与现实的复杂联结。

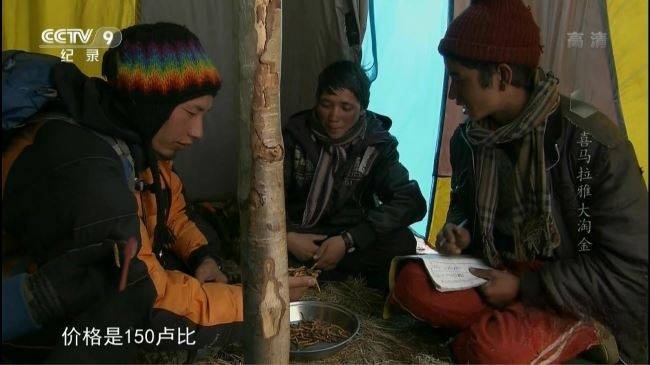

纪录片最具冲击力的魅力,在于其以 “沉浸式高海拔镜头”,让观众直面虫草采集的 “极致艰辛与生存博弈”,感受 “淘金梦” 背后的真实重量。1080P 的高清画质,将喜马拉雅山脉的严酷环境与采集者的艰难处境精准传递:在海拔 5000 米的雪山上,空气稀薄到让人每走一步都需大口喘气,采集者们背着沉重的行囊,跪在齐膝深的积雪中,双眼紧盯地面,不放过任何一株可能藏在枯草下的虫草 —— 镜头特写他们冻得发紫的手指,小心翼翼地拨开积雪与碎石,生怕碰断纤细的虫草;遇到突如其来的暴风雪,他们只能蜷缩在临时搭建的简陋帐篷里,帐篷外狂风呼啸,积雪不断压向帐篷边缘,随时可能将这唯一的庇护所吞没。这些镜头没有美化 “淘金” 的浪漫,而是将 “寒冷”“缺氧”“疲惫”“恐惧” 等真实感受传递给观众,让人们明白:所谓的 “淘金梦”,对采集者而言,是在生死边缘为家庭生计搏命的 “无奈选择”—— 每一株虫草的发现,都意味着在高海拔上多一分危险,却也多一分改变人生的希望。

更深层的叙事,在于纪录片通过 “虫草采集链条”,解码 “高价值虫草” 对采集者生活的 “重塑与羁绊”。虫草每公斤近 40 万人民币的昂贵价格,让它成为喜马拉雅山区许多家庭的 “经济支柱”,也寄托着他们对未来的全部期待:镜头记录下一位藏族采集者的故事,他每年都会冒着生命危险登上高海拔雪山,“家里的孩子要上学,老人要治病,只有采到足够多的虫草,才能凑齐这些钱”;一位年轻的采集者则希望通过卖虫草的收入,在县城开一家小店,“不想一辈子靠天吃饭,想让家人过上安稳的生活”。这些朴素的梦想,让小小的虫草成为 “希望的载体”—— 采集者们在雪山上忍受着身体的极限痛苦,脑海中浮现的却是孩子的笑脸、老人的期盼。但纪录片也没有回避 “虫草经济” 背后的隐忧:随着采集者数量增多,过度采集导致部分区域的虫草产量下降,为了找到更多虫草,人们不得不前往海拔更高、环境更危险的区域;市场价格的波动也让采集者的收入充满不确定性,“有时候辛苦一个月采到的虫草,价格突然下跌,一年的希望就可能落空”。这些内容让观众深刻理解:虫草带来的不仅是 “财富机遇”,还有人与自然、经济利益与生态保护的 “深层矛盾”,而采集者们就在这矛盾中,艰难地平衡着生存与梦想。

纪录片的价值,还在于其 “国际联合摄制的高品质呈现”,既展现了高海拔地区的自然与人文之美,也传递出对 “人与自然关系” 的深度思考。作为央视纪录频道首部国际联合摄制作品,埃里克・瓦利导演以其细腻的镜头语言与独特的叙事视角,让这部纪录片兼具 “视觉震撼力与思想深度”:镜头从空中俯瞰喜马拉雅山脉,连绵的雪山在阳光下闪耀着圣洁的光芒,冰川融水汇成的溪流在山谷中蜿蜒,展现出高海拔地区的壮阔与静谧;而当镜头拉近,聚焦于采集者布满老茧的双手、帐篷里简单的干粮、雪地里留下的深深脚印,又充满了 “人文温度”。这种 “宏大与微观” 的镜头切换,让观众既能领略喜马拉雅山脉的自然之美,也能感受到采集者的渺小与坚韧。国语中字的配置,让不同语言背景的观众都能轻松理解内容,尤其是对 “虫草生长习性”“高海拔采集常识”“当地文化习俗” 的字幕补充,帮助观众更好地把握纪录片的细节与内涵。同时,纪录片通过采集者的故事,引发观众对 “人与自然关系” 的思考:虫草作为自然的馈赠,如何在满足人类生存需求的同时,实现可持续发展?人类在追逐梦想的过程中,又该如何尊重自然、守护生态?这些问题的提出,让《喜马拉雅大淘金》超越了 “纪实作品” 的范畴,成为一部兼具 “观赏性与社会意义” 的影像佳作。

对于自然爱好者,这部纪录片是 “喜马拉雅山脉生态与人文的生动图鉴”,能直观感受高海拔地区的独特风貌;对于关注社会议题的观众,它是 “经济与生态、生存与梦想矛盾的真实写照”,让人了解高海拔地区居民的生活困境与希望;对于纪录片爱好者,它则是 “国际联合摄制高品质作品的典范”,从镜头语言到叙事结构,都展现出专业水准。而对于普通观众,它更是 “一次心灵的触动”—— 当我们透过 1080P 的高清镜头,看到采集者在雪山上为了梦想奋力前行的身影,或许能更深刻地理解:每一个为生活努力的人,都值得被尊重;每一份在困境中坚守的梦想,都闪耀着人性的光芒。

影片结尾,镜头定格在夕阳下的雪山:一位采集者背着装满虫草的行囊,缓慢地走下山坡,他的身影在余晖中被拉得很长,身后是连绵的雪山与寂静的山谷。《喜马拉雅大淘金》的意义,或许就在于此:它用镜头记录下高海拔上的 “淘金故事”,不仅展现了人类对梦想的执着追逐,也让我们看到人与自然、生存与生态的复杂联结;它提醒着我们,在感叹自然馈赠的同时,更要学会尊重自然、守护生态,让这份 “希望的馈赠” 能够长久延续,让更多人在追逐梦想的路上,既能收获希望,也能守护住身边的美好。