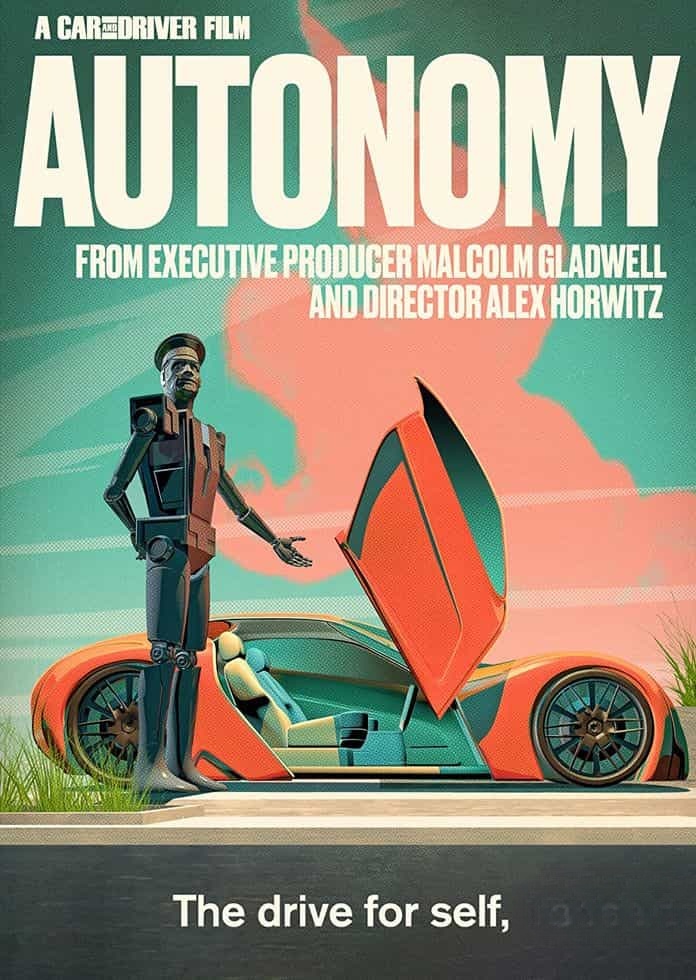

《自动驾驶》(Autonomy, 2009)是一部聚焦自动驾驶汽车发展史的专题纪录片,由知名作家马尔科姆-格拉德威尔(Malcolm Gladwell)领衔创作,通过梳理技术演进、探讨伦理争议,呈现了自动驾驶从概念萌芽到早期实践的历程,以及其对人类社会文化、经济秩序和控制权认知的深远影响。

技术简史:从实验室到现实边缘

影片以“控制权的转移”为主线,回顾了自动驾驶的早期探索:

萌芽阶段(20世纪70-21世纪初):从1970年代美国国防高级研究计划局(DARPA)的“自主地面车辆”(ALV)项目,到1980年代德国奔驰的“VaMoRs”自动驾驶原型车(时速仅9公里,依赖预设路线),早期技术受限于传感器精度和计算能力,只能在封闭环境中缓慢行驶。纪录片特别提到1989年中国国防科技大学研制的“智能小车”(参考搜索结果11),作为同期非西方国家的探索案例,展现了技术竞争的全球化开端。

突破时刻(2000年代):2004年DARPA举办首届自动驾驶挑战赛,15支队伍的无人车均未能完成142公里沙漠赛道;2005年第二届比赛中,斯坦福大学的“斯坦利”(Stanley)无人车以6小时53分钟完成全程,标志着自动驾驶从“理论可行”迈向“工程实现”。影片通过斯坦福团队的访谈,揭秘其核心突破——融合激光雷达(LiDAR)、摄像头和GPS数据,用机器学习算法实时规划路径,应对沙漠地形的不确定性。

利弊辩论:安全、效率与人性的博弈

纪录片以“公平视角”呈现了自动驾驶的争议焦点:

安全与风险的权衡:支持者引用数据:人类驾驶的事故率为每10万公里1.1次,而早期自动驾驶原型车(如2009年谷歌测试车)在封闭道路的事故率已降至0.3次(参考搜索结果1),认为机器可消除酒驾、疲劳驾驶等人为错误。反对者则担忧“算法伦理”——当事故不可避免时,自动驾驶应优先保护乘客还是行人?影片重现了“电车难题”的现实版讨论,凸显技术无法回避的道德抉择。

控制权的哲学思考:格拉德威尔在片中提出核心问题:“当我们把方向盘交给机器,失去的仅仅是驾驶权吗?”社会学家指出,驾驶作为100多年来的“现代仪式”,承载着自由、独立的文化象征(如美国的“公路电影”传统),而自动驾驶的普及可能重塑人类对“移动”的认知——从主动操控变为被动接受,这种“异化”是否会削弱人的主体性?

经济与社会的转折点

影片预言,自动驾驶将引发“文化和经济的重大转折”:

产业重构:汽车制造商从“硬件销售”转向“出行服务”,传统车企与科技公司(如谷歌、百度)的竞争加剧;出租车、货运等行业面临劳动力替代,全球数千万司机可能失业,而新的岗位(如算法训练师、远程监控员)将应运而生。

城市形态变革:自动驾驶的普及可能减少私家车保有量(通过共享出行),释放停车场空间(全球城市约30%土地用于停车),推动城市向“步行友好”转型;但也可能因出行成本降低,导致郊区化加剧和能源消耗反弹。

2009年的“未来之问”

作为一部早期纪录片,影片的前瞻性与局限性并存:

预见与未及:准确预测了传感器成本下降(如激光雷达从2009年的7万美元降至如今的千元级)、算法迭代加速的趋势,但未能预见中国在自动驾驶领域的崛起(如百度2014年启动项目,参考搜索结果1)和特斯拉“纯视觉路线”的争议。

伦理争议的延续:片中关于“事故责任归属”“数据隐私保护”的讨论,在2024年仍未完全解决——当自动驾驶事故发生时,责任应归于车主、车企还是软件供应商?这一问题至今仍是法律和保险体系的难题。

影片结尾,格拉德威尔引用哲学家刘易斯·芒福德的话:“我们最危险的幻觉,是纯技术解决方案能解决复杂的人类问题。”《自动驾驶》并未给出技术乐观或悲观的定论,而是将选择权交给观众:在效率与人性、安全与自由之间,我们希望构建怎样的未来出行图景?这一提问在15年后的今天,依然振聋发聩。