纪录片《像猫一样快乐》(Happy as a Cat, 2021):一场穿越时空的人猫关系探索之旅

一、作家伯纳德·韦伯的“猫科世界朝圣”

法国著名作家伯纳德·韦伯(Bernard Werber)以《蚂蚁》系列闻名全球,此次他化身“猫语者”,带领观众开启一场横跨巴黎、东京、开罗等城市的奇妙旅程,深入猫科动物的世界。韦伯并非以“专家”自居,而是以充满好奇心的观察者视角,与动物行为学家、考古学家、历史学家甚至“网红猫主人”对话,试图解开一个核心问题:人类与猫的关系为何如此特殊?

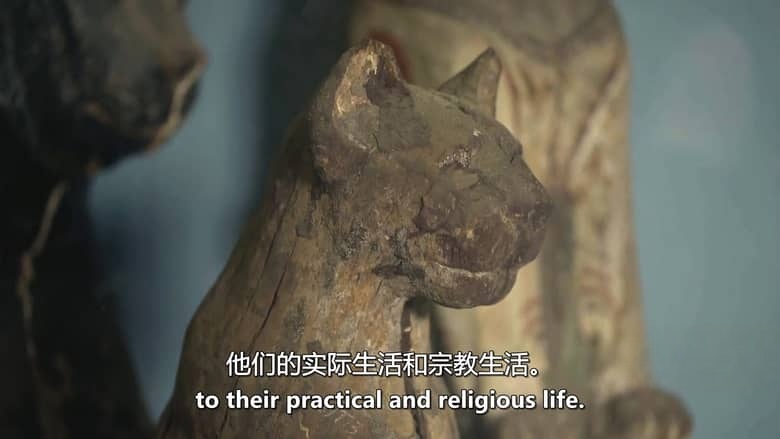

从巴黎卢浮宫的古埃及文物展(猫被制成木乃伊与法老同葬,象征“月亮女神巴斯特的化身”),到东京涩谷的“猫咖啡馆”(年轻人通过撸猫缓解职场压力);从开罗街头的流浪猫(被当地人视为“社区守护神”),到纽约社交媒体上拥有千万粉丝的“网红猫”(通过卖萌视频实现商业变现),韦伯用细腻笔触串联起不同文明、不同时代的“人猫故事”,展现这种关系从“实用”到“情感”的演变——古埃及人养猫是为了捕鼠护粮,而现代人养猫,更多是为了“被治愈”。

二、科学解码“猫的幸福”:它们如何用“高冷”征服人类?

纪录片结合前沿动物行为学研究,揭示猫“极善于沟通”的秘密武器:

非语言信号:猫的“缓慢眨眼”是“我爱你”的暗号,尾巴轻拍表示“不耐烦”,用头蹭人则是“标记领地+示好”的双重信号;

声音密码:猫对人类发出的“喵喵叫”是专属“语言”,对同类从不使用——研究发现,不同猫咪会根据主人反应调整叫声频率,例如“短促高音”用于要食物,“低沉颤音”用于求抚摸;

情感操控:猫的“高冷”并非冷漠,而是“欲擒故纵”的生存智慧。韦伯在东京大学实验室看到:当猫拒绝主人拥抱并转身离开时,人类大脑会分泌更多“渴望被认可”的多巴胺,这种“得不到的骚动”让主人更想讨好猫。

动物学家幽默地总结:“狗把人类当神,猫把人类当平等的室友——但正是这种‘不卑不亢’,让人类心甘情愿成为‘铲屎官’。”

三、从“埃及圣物”到“互联网顶流”:猫如何重塑人类文化?

影片追溯猫在人类文明中的“逆袭史”:

古埃及的“神权象征”:杀死猫会被判处死刑,猫木乃伊的制作工艺与人类等同,甚至有“猫神节”全民狂欢;

中世纪的“恶魔化身”:欧洲黑死病时期,猫因与“女巫”关联被大规模屠杀,间接导致老鼠泛滥,加剧瘟疫传播;

现代的“治愈符号”:二战后,猫成为“创伤疗愈师”,美国退伍军人医院引入“猫咪陪伴疗法”,患者焦虑症发病率下降30%;如今,短视频平台上“猫视频”的播放量远超任何娱乐内容,神经科学家解释:“观看猫的慵懒姿态,能激活人类大脑的‘奖赏回路’,产生类似冥想的放松效果。”

韦伯在片中拜访了一位90岁的法国老太太,她的猫“咪咪”每天会准时用爪子拍打闹钟叫她起床,陪她读报,甚至在她生病时舔舐药片提醒她服用。“它比我的子女更懂我需要什么。”老太太的话,或许道破了人猫关系的本质——不是主人与宠物,而是两个孤独灵魂的相互救赎。

四、“像猫一样快乐”:给人类的生活启示

纪录片最终落脚于“猫的幸福哲学”对人类的启发:

活在当下:猫从不为过去的“打翻牛奶”或未来的“没有罐头”焦虑,它们专注于晒太阳、舔毛、观察窗外的鸟,这种“正念”态度正是现代人缺乏的;

保持独立:猫需要人类的食物,却从不依附于人类的情感,这种“亲密有间”的距离感,教会人们如何在关系中保持自我;

用爱滋养联结:正如片中一句台词:“梦是现实里生的花,爱滋养着花儿绽放——猫用呼噜声治愈我们,我们用陪伴回报它们,这就是幸福的真相。”

韦伯在旅程终点感慨:“我原以为是人类驯化了猫,最后发现,是猫用它们的智慧,悄悄驯化了人类的孤独。”这部纪录片不仅是对猫科动物的致敬,更是一封写给所有“猫奴”的情书——提醒我们在快节奏的世界里,像猫一样,慢下来,爱自己,也爱那个用眼神对你说“我在”的小生命。