《猴戏江湖:一个古老行当的困顿与挽歌》

在河南新野的田间地头,世代相传的铜锣声正在变得稀落。当62岁的鲍师傅第30次将猴戏行头装进褪色的帆布包时,他粗糙的手指在褪色的铜锣边缘摩挲良久——这个曾让祖辈走遍九州的古老行当,如今连锣声都透着踟蹰。

千年猴戏的江湖足迹

人猴相戏的踪迹深嵌在华夏文明肌理之中。徐州汉墓出土的画像砖上,汉代艺人与猕猴共舞的轮廓依然鲜活;新野县志中”猴戏之盛,始于唐宋”的记载,印证着这门技艺千年的传承。在机械化耕作尚未普及的年代,耍猴人用扁担挑着木箱走村串巷,箱中蹲坐的猕猴既是谋生伙伴,更是打开生存之门的钥匙。

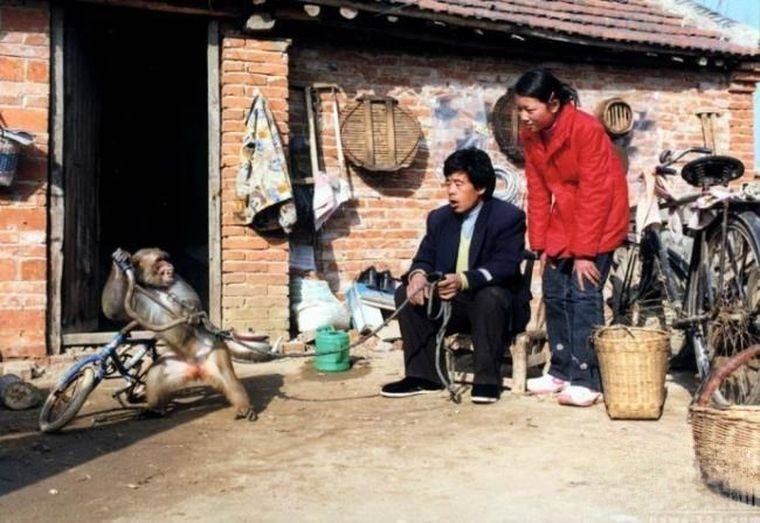

最后的耍猴部落

当安徽利辛的耍猴人集体交出演艺证时,中原大地上仅剩新野鲍湾、冀湾两村仍在坚守。这里的田野间流传着独特的生存哲学:春种秋收时侍弄庄稼,农闲时节便组成”猴班”闯荡江湖。2010年前后,一个成熟的耍猴班子日收入可达千元,相当于二十亩麦田的年产出。这些收入不仅维系着耍猴世家的生计,更延续着人与灵长类动物之间超越物种的情感羁绊。

生存困境与伦理诘问

现代性浪潮正从三个维度瓦解这个古老行业。经济层面,短视频平台吞噬了民间艺术的生存空间,曾经万人空巷的猴戏表演,如今在抖音快手的夹击下门可罗雀;法制层面,动物保护法规的完善让传统驯猴手段陷入伦理困境,耍猴人时常遭遇”虐待动物”的指控;更残酷的是社会观念的变迁——当长春动植物公园的”雪饼猴”凭借东北方言段子爆红网络时,真实的民间猴戏艺人却在城市管理者的驱赶中四处流徙。

镜头下的江湖绝唱

《带着猴子走江湖》的镜头语言充满悲悯:女人用乳汁喂养猴崽的温暖,孩童与猕猴同榻而眠的信任,老艺人被地铁安检拦下时的茫然……这些影像构成了双重隐喻——既记录着即将消逝的民间记忆,也映照出农耕文明向现代城市转型的阵痛。当南京红山森林动物园凭借”杜杜”表情包年销五万手机壳时,新野的耍猴人仍在为一张动物驯养证四处奔走。

历史的吊诡之处在于,当城市动物园通过动物IP创造文旅奇迹时,真正的民间猴戏却在文明演进中步步退守。那些带着猴子扒火车、睡桥洞的身影,终将成为城市化进程中的时代注脚。或许正如人类学家项飙所言:”消失的从来不是具体的人或物,而是某种人与世界相处的方式。”猴戏江湖的谢幕,奏响的正是农耕中国最后一支离散者之歌。