《大猫的时代 Age of Big Cats 2018》全3集

2018年,CuriosityStream与Flight 33 Productions联合推出的3集纪录片《大猫的时代》,通过最新考古发现与古生物复原技术,回溯了大型猫科动物(Felidae)从更新世剑齿虎王朝到现代猫科霸主的进化史诗。影片以“史前生存竞赛”为主线,聚焦三大关键转折点:剑齿虎如何凭借18厘米长牙统治北美草原200万年,雪豹、猎豹等“新猫”如何通过身体结构革新(如猎豹的流线型躯干、雪豹的厚毛掌垫)颠覆捕猎规则,以及气候变化与人类活动如何成为“大猫时代”更迭的终极推手。从剑齿虎化石的同位素分析,到现代猫科基因测序,科学家用跨学科证据揭示:大猫的进化史不仅是“力量与速度的较量”,更是“适应与创新的生存课”——那些能精准把握环境变化的物种,最终在地球舞台上留下了自己的印记。

第一集:“剑齿王朝”——更新世的“长牙屠夫”

开篇镜头穿越250万年前的北美大陆,一群致命刃齿虎(Smilodon fatalis)正围猎一头成年乳齿象。通过3D动画还原,剑齿虎的“猎杀仪式”令人震撼:它们体长3米、体重400公斤,前肢肌肉发达如摔跤运动员,能将猎物按倒在地;18厘米长的剑齿虽脆弱(无法咬碎骨头),却能精准刺穿猎物颈部动脉,一击致命。古生物学家在洛杉矶拉布雷亚沥青坑(全球最丰富的剑齿虎化石遗址)发现,这里埋藏着3000余具剑齿虎骨骼,多数个体带有战斗伤痕——证明它们是“群居猎手”,通过团队协作捕猎大型猎物。

然而,剑齿虎的“统治优势”也成为致命弱点:它们高度依赖猛犸象、乳齿象等大型食草动物,且剑齿的生长需要2年时间,幼年个体存活率极低。1.2万年前,随着气候变暖,大型食草动物灭绝,剑齿虎失去食物来源;同时,人类猎人的到来加剧了竞争。片中对比了剑齿虎与现代狮的咬合力:剑齿虎咬合力仅为狮的60%,且无法快速咀嚼肉类——当猎物变小、需要更灵活捕猎策略时,剑齿虎的“特化进化”反而成了“进化死胡同”。

第二集:“新猫崛起”——身体革新与捕猎革命

当剑齿虎在北美挣扎时,“新猫”(Panthera属,包括狮、虎、豹、美洲虎)和“小型猫科”(如猎豹、雪豹)已在欧亚大陆和非洲悄然进化。纪录片通过化石对比揭示关键革新:

猎豹的“速度基因”:四肢细长、脊柱弹性如弹簧,鼻腔扩大40%以提高氧气摄入,使其奔跑时速达110公里,成为“陆地最快动物”;

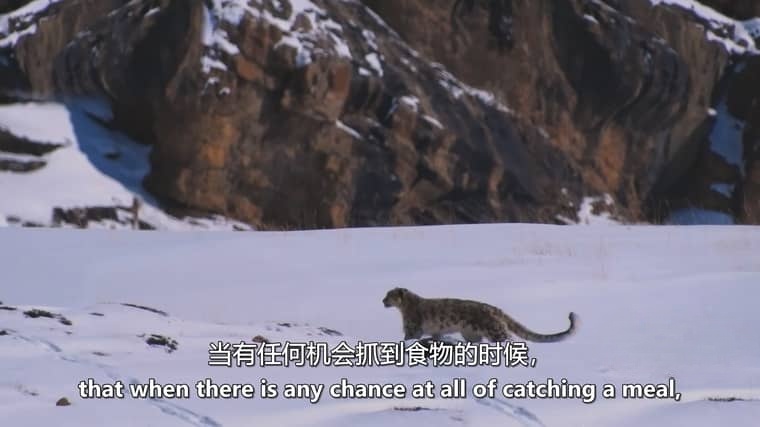

雪豹的“高原适应”:血红蛋白浓度比低地猫科高20%,能在海拔5000米处高效供氧;厚毛掌垫如“雪地靴”,可在-40℃环境中保持体温;

美洲虎的“全能装备”:咬合力达1500牛顿(猫科第一),能咬碎海龟壳;游泳能力极强,甚至能捕食凯门鳄,堪称“水陆两栖猎手”。

最具突破性的是“社会结构进化”:狮子发展出“群居模式”,通过分工捕猎提高成功率;而豹则成为“独行侠”,利用树栖习性躲避鬣狗抢夺猎物。这些策略让“新猫”在1.2万年前的“物种大灭绝”中幸存,逐渐取代剑齿虎,成为各大洲的顶级掠食者。片中,科学家用CT扫描重建了猎豹的内耳结构,发现其平衡感远超其他猫科,“这解释了为何猎豹高速奔跑时不会摔倒——每一次进化,都是对生存难题的精准解答。”

第三集:“人类世的挑战”——大猫的“现代逃亡”

影片最后一集将镜头转向当下:全球38种野生猫科动物中,30种数量下降,16种被列为“濒危”或“极危”。从亚洲虎的栖息地因棕榈油种植园消失,到非洲狮因牧民报复性猎杀数量减半,人类活动正成为大猫的“新威胁”。但纪录片也记录了“希望案例”:

印度吉尔国家公园:通过“狮群追踪计划”,亚洲狮数量从1907年的13头恢复至2023年的674头;

肯尼亚莱基皮亚:牧民安装“防狮灯”(模拟人类活动的闪烁灯光),使狮群袭击牛群事件下降83%;

俄罗斯远东:用无人机监测东北虎行踪,反盗猎巡逻队配备热成像仪,近5年未发生虎骨走私案件。

最动人的片段是“雪豹的回归”:在喜马拉雅山区,红外相机拍到一只雪豹带着幼崽走过标记点——这里曾因盗猎在2000年失去所有雪豹,如今通过社区共管,种群已恢复至12只。“大猫的时代从未结束,”生物学家在片尾总结,“它们只是需要人类学会‘不打扰’——当我们为它们留出足够的森林、草原和猎物,这些‘进化的幸存者’会继续书写自己的传奇。”

《大猫的时代》用史前史诗与现代危机的交织叙事,让观众明白:大猫不仅是“野性的象征”,更是生态系统健康的“晴雨表”。从剑齿虎的兴衰到雪豹的重生,它们的故事始终在提醒我们:地球从不是某一个物种的“专属舞台”,而是所有生命共同的“生存考场”——只有学会与自然和解,人类才能真正守护“大猫的时代”。