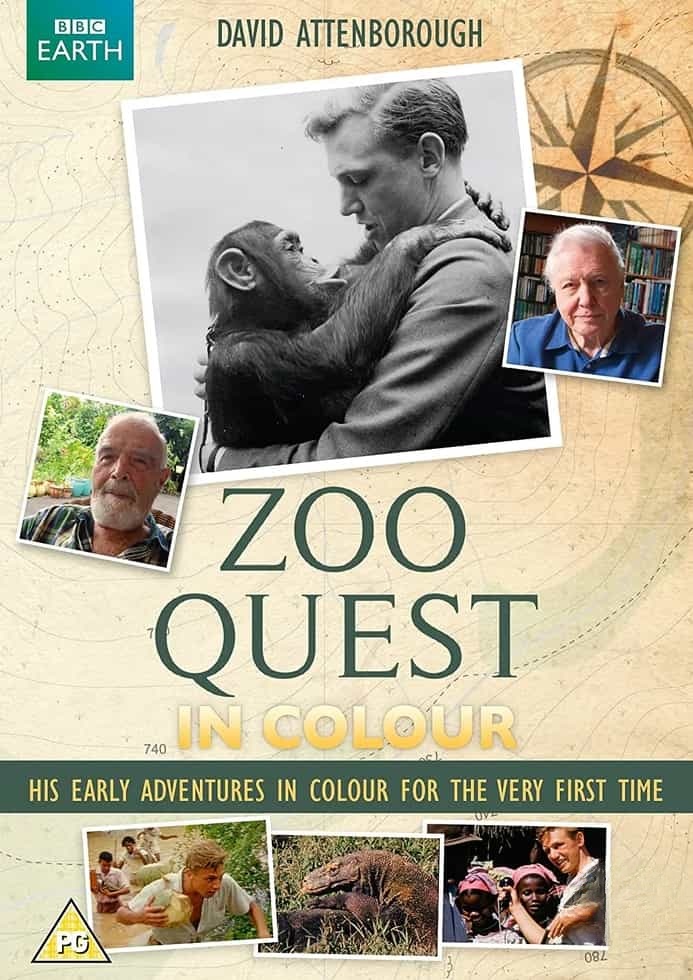

《全彩动物园探奇 Zoo Quest in Colour 2016》第一季全2集

2016年,BBC推出的《全彩动物园探奇》以“重制经典”的形式,将大卫·艾登堡(David Attenborough)早期职业生涯的珍贵影像——1954年纪录片《动物园探奇》(Zoo Quest)——进行4K彩色修复,为观众呈现这位“自然世界之王”的“起点故事”。1952年,26岁的艾登堡因BBC广播电台求职被拒,意外获得电视分部的工作机会,从此开启长达50余年的自然纪录片生涯。1954年,他与伦敦动物园爬行动物馆合作,带领团队深入非洲喀麦隆和印度尼西亚婆罗洲,为动物园捕捉野生动物,这段冒险被拍摄成《动物园探奇》,成为BBC自然历史纪录片的里程碑。2016年的修复版不仅将原始黑白影像上色,更补充了艾登堡的全新访谈与幕后花絮,展现了他从“年轻探险家”到“自然叙事大师”的蜕变:面对眼镜蛇时的从容、与当地土著协作的智慧、因捕捉动物失败而流露的失落,以及对“人类与野生动物关系”的早期思考——这些细节让观众看到,“自然纪录片之父”的初心,早在踏入非洲雨林的那一刻便已奠定。

第一集:喀麦隆雨林的“捕蛇少年”——艾登堡的“野生初体验”

纪录片开篇,修复后的彩色影像瞬间将观众拉回1954年的喀麦隆:28岁的艾登堡穿着卡其色短裤和帆布靴,背着老式胶片摄影机,在雨林中追踪一条加蓬蝰蛇(Gaboon Viper)。这段镜头在当年因技术限制仅能黑白呈现,2016年的色彩修复让细节震撼重生:蝰蛇背部的几何花纹如油画般鲜艳,艾登堡额头的汗珠在阳光下闪烁,雨林的绿色层次分明——从浅绿的蕨类到深绿的乔木,仿佛伸手可触。

艾登堡在访谈中回忆:“当时我们的任务是为伦敦动物园捕捉‘展示动物’,但没人教过我们如何在野外安全操作。”片中记录了惊险一幕:他徒手捕捉一条黑曼巴蛇时,蛇突然挣脱,从他耳边掠过,毒液溅在镜头上留下斑点。“现在看来,那种‘捕捉’行为并不恰当,但在当时,这是让公众了解野生动物的唯一方式——我们带着‘科学采集’的目的出发,却在过程中逐渐意识到:动物不该被关在笼子里,而应该让它们的故事通过镜头走向世界。”

团队在喀麦隆的收获包括:一只幼年大猩猩(后被命名为“贾基”,成为伦敦动物园明星)、30余种爬行动物和上百号昆虫标本。但最珍贵的,是艾登堡在日记中写下的反思:“当贾基用爪子抓住我的手指时,我突然明白,它和我们一样有恐惧和好奇——我们不是‘捕捉者’,只是‘过客’。”

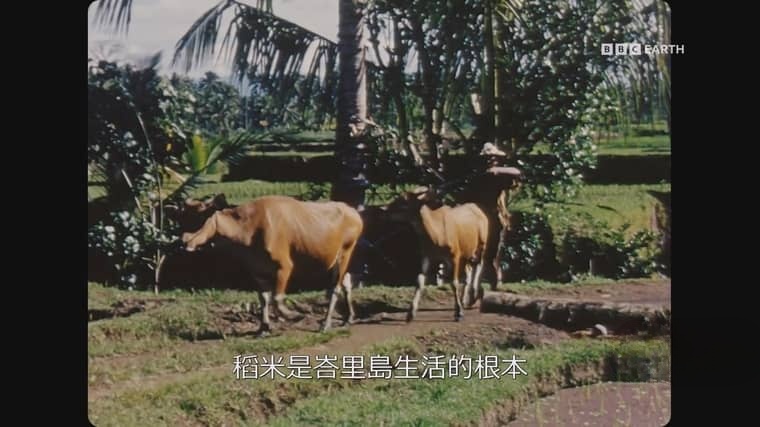

第二集:婆罗洲的“红毛猩猩奇缘”——从“捕捉”到“观察”的觉醒

第二集镜头转向印度尼西亚婆罗洲,艾登堡的任务是寻找并捕捉一只野生红毛猩猩。但这次旅程彻底改变了他的观念。通过彩色影像,观众能清晰看到红毛猩猩的“人性化”瞬间:成年雄性“阿尔法”用树枝制作“防雨帽”,雌性猩猩“露西”抱着幼崽在树冠间荡悠,幼崽则模仿艾登堡的摄影机,用爪子比划“拍摄”动作。

然而,捕捉过程充满伦理挣扎:团队设置的陷阱意外困住了“露西”和它的幼崽,幼崽因受惊从树上跌落,腿部受伤。艾登堡在访谈中眼含泪水:“我永远忘不了幼崽的哭声,像人类婴儿一样。我们最终放弃了捕捉,将它们送回森林,只带走了拍摄素材——那是我职业生涯的转折点,我意识到,纪录片的价值不是‘展示动物’,而是‘讲述它们的故事’,让观众产生共情。”

修复版特别加入了2016年艾登堡重返婆罗洲的镜头:当年的雨林已因棕榈油种植园消失大半,红毛猩猩成为濒危物种。他站在曾经拍摄“露西”的树下,轻声说:“《动物园探奇》既是我的起点,也是一个时代的缩影——我们从‘征服自然’到‘守护自然’,花了60年时间才明白:最好的‘探奇’,是让野生动物在自己的家园里自由生活。”

终章:“彩色记忆”的启示——自然纪录片的“初心之光”

影片结尾,艾登堡坐在伦敦自然历史博物馆的展厅里,面前陈列着《动物园探奇》的原始摄影机和他当年的笔记本。笔记本上有一行稚嫩的字迹:“今天看到一只蝴蝶翅膀上有17种颜色,人类的语言无法描述它的美——或许,镜头才是最好的语言。”

2016年的修复技术让这行字的蓝色墨水清晰可见,正如艾登堡的职业生涯:从黑白影像到4K彩色,从“捕捉动物”到“保护生态”,技术在变,方法在变,但对自然的敬畏与热爱始终未变。“《动物园探奇》的价值,不在于我们捕捉了多少动物,而在于它让无数人第一次看到:原来雨林里有这样神奇的生命。”艾登堡的总结,正是自然纪录片的终极意义——不是记录自然,而是点燃公众对自然的爱。

《全彩动物园探奇》不仅是对经典的致敬,更是对“自然叙事”本质的回归:当年轻的艾登堡在雨林中笨拙地举起摄影机时,他或许不会想到,自己将用一生践行那个初心——让世界通过他的镜头,爱上自然,进而守护自然。而那些修复后的彩色影像,恰如自然本身的色彩,历经岁月沉淀,愈发璀璨动人。