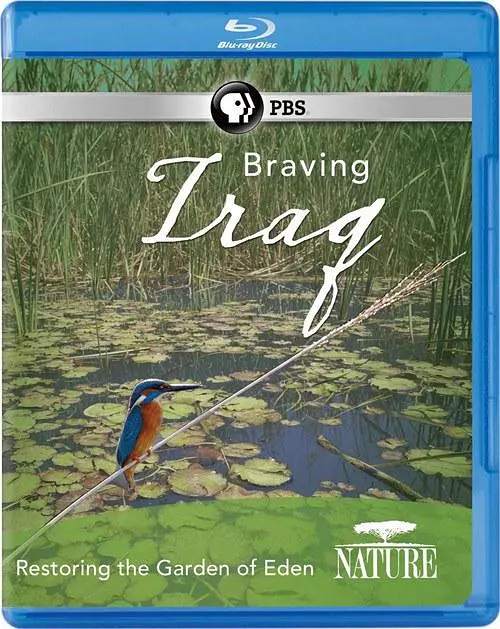

PBS 纪录片《勇往伊拉克 Braving Iraq 2010》:湿地重生的无畏征程

PBS 纪录片《勇往伊拉克 Braving Iraq 2010》将镜头聚焦于中东地区一片特殊的土地 —— 美索不达米亚湿地。这片曾被誉为 “伊甸园” 的湿地,在九十年代险些毁于萨达姆・侯赛因之手,他为了消灭居住在那里的沼泽阿拉伯人,对湿地进行了毁灭性的破坏,曾经栖息于此的旺盛野生动物,不得不退缩到这片焦土数公里之外。而阿萨姆・阿瓦什正努力将生命带回他儿时记忆中的绿色天堂。制片人大卫・约翰逊和斯蒂芬・富特记录下阿萨姆的记忆,带我们走进这片随时可能遭遇生命威胁和政治迫害的区域,见证一场无畏的湿地重生之旅。

湿地的往昔:失落的 “伊甸园”

美索不达米亚湿地曾是中东地区生态系统的瑰宝,有着 “伊甸园” 的美誉。纪录片通过阿萨姆・阿瓦什的回忆和珍贵的历史影像,重现了湿地曾经的繁荣景象:广阔的水域中,芦苇荡随风摇曳,各种水鸟在水面上嬉戏、觅食,鱼类在水中畅游,沼泽阿拉伯人在湿地旁搭建起传统的芦苇屋,以捕鱼、种植水稻为生,与自然和谐共处。这里不仅是野生动物的乐园,也是沼泽阿拉伯人世代繁衍生息的家园,孕育了独特的文化和生活方式。

阿萨姆在片中深情地讲述着儿时的记忆:清晨,被水鸟的叫声唤醒,跟着父辈在湿地里捕鱼,傍晚时分,一家人围坐在芦苇屋前,分享着一天的收获。那时的湿地,充满了生机与活力,是他心中最美的绿色天堂。这些回忆与后来湿地的荒芜形成鲜明对比,更凸显出湿地被破坏的可惜与恢复的重要性。

毁灭的创伤:人为的生态灾难

九十年代,萨达姆・侯赛因政权为了消灭沼泽阿拉伯人,采取了一系列毁灭性的措施。纪录片揭露了当时的残酷景象:政权修建堤坝,阻断了流入湿地的水源,使得湿地逐渐干涸;同时,对沼泽阿拉伯人进行驱逐和迫害,烧毁他们的芦苇屋,破坏他们的生活设施。曾经水草丰美的湿地,逐渐变成了一片焦土,芦苇荡枯萎,水鸟和鱼类消失,“伊甸园” 的景象一去不复返。

湿地的毁灭不仅导致了生态系统的崩溃,也给沼泽阿拉伯人带来了深重的灾难。他们失去了家园和生计,不得不流离失所,许多人被迫离开这片世代居住的土地。阿萨姆・阿瓦什也是这场灾难的受害者,他亲眼目睹了湿地的消失和族人的苦难,这也成为他后来决心恢复湿地的重要动力。片中展示的干涸湿地的画面,沟壑纵横,尘土飞扬,与曾经的繁荣形成强烈反差,让人感受到人为破坏带来的巨大创伤。

无畏的坚守:阿萨姆的恢复之路

尽管面临着生命威胁和政治迫害,阿萨姆・阿瓦什从未放弃恢复湿地的努力。纪录片跟随着他的脚步,记录下他在这片危险区域的工作日常。他带领着一些志同道合的人,试图拆除部分堤坝,让水源重新流入湿地;他向当地居民宣传湿地的重要性,鼓励他们一起参与到恢复工作中来;他还努力寻找各种资源,为湿地的恢复提供支持。

在这个过程中,阿萨姆和他的团队时刻面临着危险。这片区域局势动荡,武装冲突时有发生,他们可能会遭遇不明身份的武装人员的袭击;同时,由于政治原因,他们的工作也可能受到各种阻碍和迫害。但阿萨姆始终坚守着自己的信念,他说:“这片湿地是我们的根,无论多么困难,我都要让它恢复往日的生机。” 他的执着和勇敢,感染着身边的每一个人,也让观众为之动容。

片中记录了一些令人欣慰的瞬间:在阿萨姆等人的努力下,部分区域的水源得到恢复,一些水鸟重新回到了湿地,芦苇也开始发芽生长。这些微小的变化,是湿地重生的希望,也是阿萨姆等人无畏付出的回报。

深远的意义:生态与人文的救赎

《勇往伊拉克 Braving Iraq 2010》所展现的不仅是一场湿地的恢复运动,更是一次生态与人文的救赎。湿地的恢复,意味着生态系统的重建,有利于改善当地的环境,保护生物多样性;同时,也能为沼泽阿拉伯人提供重返家园、重建生活的可能,让他们的文化得以延续。

阿萨姆・阿瓦什的努力,代表着人类对自身错误的反思和对自然的敬畏。他的故事告诉我们,即使是在最艰难的环境下,只要有坚定的信念和不懈的努力,就有可能创造奇迹。纪录片也让更多人关注到美索不达米亚湿地的现状,呼吁国际社会为湿地的恢复提供支持,共同守护这片曾经的 “伊甸园”。

PBS 纪录片《勇往伊拉克 Braving Iraq 2010》通过记录阿萨姆・阿瓦什恢复美索不达米亚湿地的无畏征程,让我们看到了人类在面对生态灾难时的勇气和担当。它不仅是一部关于湿地恢复的纪录片,更是一首对生命的赞歌,提醒着我们要珍惜和保护自然,努力弥补过去的错误,为地球的生态平衡贡献自己的力量。