《灾难下的民族 Disater 2016》:灾难印记中的国家淬炼与民族成长

纪录片《灾难下的民族 Disater 2016》全 6 集将目光投向新西兰历史上的致命灾难,揭示 “灾难造就了这个国家” 的深刻内涵。6 名新西兰人作为历史的追寻者,踏上追溯国家最黑暗日子的旅程,从后人的视角再现那些惊心动魄的历史瞬间。影片不仅记录了灾难带来的破坏与伤痛,更展现了新西兰民族在灾难中凝聚的力量、形成的坚韧品格,以及从灾难中汲取的生存智慧与发展动力。

第一集:地质之怒 —— 火山喷发与地震的创伤记忆

新西兰位于环太平洋火山地震带,地质活动频繁,火山喷发与地震成为这个国家历史上挥之不去的创伤。第一集聚焦于新西兰历史上几次重大的地质灾难,通过 6 名追寻者中的地质学家后代与地震亲历者家属的视角,再现灾难发生时的恐怖场景。

镜头跟随追寻者来到陶波湖,这里是古代超级火山喷发的遗迹。追寻者查阅史料、走访专家,还原了那次改变新西兰地貌的火山喷发:巨量的火山灰遮天蔽日,覆盖了整个北岛,植物大量死亡,动物四处逃窜,早期毛利人的定居点也遭受重创。而 1931 年的霍克湾地震,则让追寻者感受到了地震的毁灭性力量 ——Napier(内皮尔)市的建筑在地震中大面积倒塌,火灾随之蔓延,整个城市几乎化为废墟,数千人伤亡。

追寻者们在废墟遗址前驻足,倾听当地老人讲述祖辈流传的灾难记忆:地震发生时地面剧烈摇晃,人们在惊恐中奔跑,房屋像积木一样倒塌;火山喷发时,天空下起 “灰雨”,空气中弥漫着刺鼻的硫磺味。这些场景的再现,让观众感受到地质灾难对新西兰土地与人民带来的巨大冲击,也为理解这个国家对地质灾害的警惕与应对埋下伏笔。

第二集:海洋咆哮 —— 海啸与风暴的无情侵袭

作为岛国,新西兰时常遭受海洋的 “咆哮”—— 海啸与风暴的无情侵袭,第二集便讲述了这些来自海洋的灾难故事。6 名追寻者中的渔民后代与沿海居民,沿着海岸线追寻历史上的海洋灾难痕迹。

1868 年,智利地震引发的海啸波及新西兰,东海岸的村庄被巨浪吞噬,渔船被卷上岸,许多人在睡梦中失去了生命。追寻者来到当年受灾的村庄,在当地博物馆看到了被海啸冲上岸的船只残骸与生活用品,听村民讲述祖辈如何在灾难后重建家园。而 2011 年的基督城地震引发的海啸,虽然规模较小,却让经历过的人们记忆犹新,追寻者采访了当时的幸存者,他们回忆起海水倒灌进城市街道的场景,至今仍心有余悸。

除了海啸,强烈的风暴也给新西兰带来过严重损失。1968 年的 “塔斯曼海风暴” 席卷了南岛,摧毁了房屋、吹倒了树木,造成了人员伤亡和巨大的经济损失。追寻者在风暴经过的地区,看到了被风暴扭曲的树干、重建后的防风林,这些都是海洋灾难留下的印记。通过这些追寻与再现,影片展现了新西兰与海洋的复杂关系 —— 既依赖海洋的馈赠,又需承受海洋的暴怒。

第三集:人为之殇 —— 火灾与事故的沉痛教训

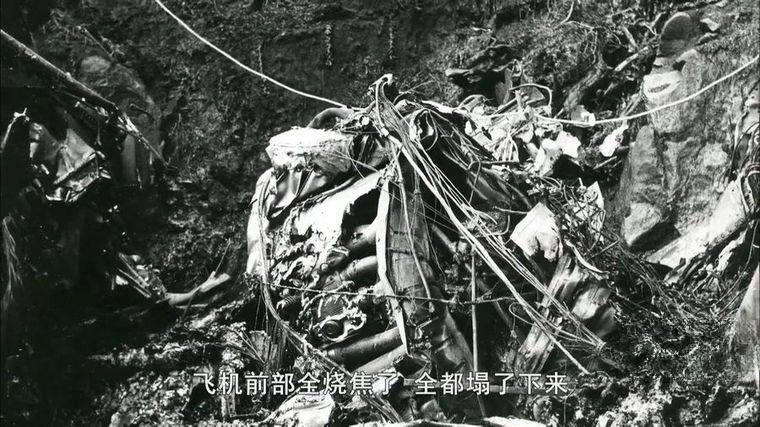

除了自然灾难,人为因素引发的火灾与事故也给新西兰带来过沉痛的历史记忆,第三集聚焦于这些 “人为之殇”,由 6 名追寻者中的消防员后代与事故调查员亲属牵头,探寻灾难背后的原因与教训。

1947 年的克赖斯特彻奇市中心火灾,是新西兰历史上最严重的城市火灾之一。由于建筑多为木质结构,火势迅速蔓延,多家商店、剧院被烧毁,数十人丧生。追寻者查阅了当时的消防记录与新闻报道,还原了火灾发生的过程:一家商店的电气故障引发了最初的火苗,在风力作用下,火势失控。这次火灾促使新西兰改进了建筑防火标准与消防设施。

而 1953 年的陶朗加火车事故,则是一起因人为疏忽导致的重大灾难。火车在穿越桥梁时,因桥梁被洪水冲毁而坠入河中,造成 151 人死亡。追寻者来到事故现场,走访了事故幸存者与遇难者家属,了解到当时的天气预警不足、桥梁检查不到位等问题是事故发生的主要原因。这次事故推动了新西兰铁路安全管理的改革。

这些人为灾难的再现,让观众看到了人类在与自然相处和社会发展过程中的失误与代价,也展现了新西兰从这些教训中不断完善制度、提升安全意识的过程。

第四集:疫病横行 —— 传染病带来的生存挑战

在医疗水平有限的年代,传染病的横行曾给新西兰带来严峻的生存挑战,第四集讲述了新西兰历史上几次重大的疫病灾难,由 6 名追寻者中的医生后代与公共卫生研究者,追溯疫病的传播路径与应对措施。

1918 年的西班牙流感席卷全球,新西兰也未能幸免。病毒通过船只传入,在城市中迅速传播,医院人满为患,棺材供不应求,许多家庭因此家破人亡。追寻者在档案馆找到了当时的疫情记录与死亡名单,走访了经历过流感的老人(或其后代),他们回忆起街道上空无一人、家家户户闭门不出的恐怖场景。这次流感让新西兰认识到公共卫生体系的重要性,推动了传染病防控机制的建立。

更早的时候,随着欧洲殖民者的到来,麻疹、天花等传染病传入新西兰,对毛利人造成了巨大冲击。由于毛利人对这些疾病缺乏免疫力,死亡率极高,许多部落人口锐减。追寻者来到毛利部落,听长者讲述这段悲惨的历史,看到了部落中记录疫病死亡人数的石刻。疫病不仅改变了新西兰的人口结构,也影响了毛利人与殖民者的关系。

通过对疫病灾难的追溯,影片展现了新西兰在公共卫生领域的发展历程,以及不同族群在疫病面前的命运交织。

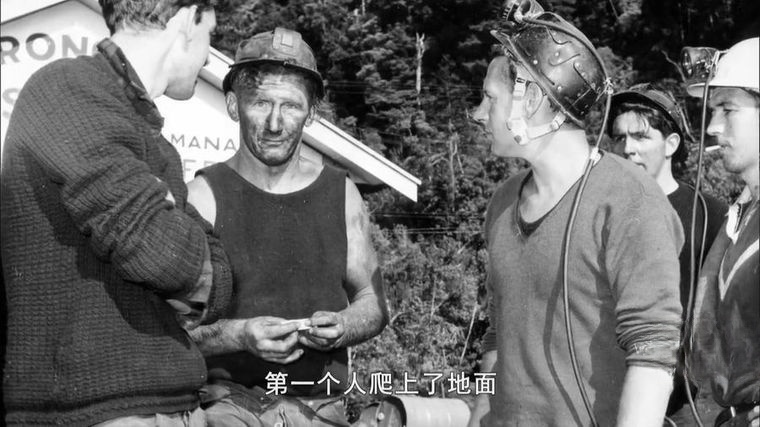

第五集:灾后重建 —— 废墟上的希望之光

灾难带来的不仅是破坏,更有重建过程中展现的民族韧性,第五集聚焦于新西兰历史上几次重大灾难后的重建故事,由 6 名追寻者中的建筑师后代与社区工作者,探寻废墟上如何绽放希望之光。

霍克湾地震后,内皮尔市在废墟上重建,采用了当时流行的装饰艺术风格,如今的内皮尔市成为了世界闻名的装饰艺术之城。追寻者漫步在内皮尔的街道上,欣赏着重建后的建筑,听当地居民讲述祖辈如何团结一心,用短短几年时间让城市重获新生。基督城地震后,市民们自发组织起来清理废墟、帮助受灾邻居,政府也制定了详细的重建规划,如今的基督城正在以新的面貌逐渐复苏。

在毛利部落,灾后重建不仅是物质上的恢复,更是文化的传承。当部落遭受灾难后,毛利人会按照传统习俗,先举行祈福仪式,然后在族人的共同努力下重建家园,他们的会堂(marae)不仅是议事场所,更是灾后凝聚人心的象征。追寻者参与了一个毛利部落的重建纪念活动,感受到了他们在灾难面前的团结与对文化的坚守。

这些重建故事让观众看到,新西兰民族在灾难面前从未屈服,而是以坚韧的毅力和团结的精神,将废墟变为新的家园,这种重建过程也塑造了新西兰人乐观、互助的品格。

第六集:灾难印记 —— 民族品格的塑造与传承

第六集作为收官之作,总结了灾难对新西兰民族品格的塑造与传承,6 名追寻者齐聚一堂,分享各自的追寻感悟,探讨灾难如何 “造就了这个国家”。

从地质灾难中,新西兰人学会了敬畏自然、科学应对,建立了完善的地质灾害预警系统;从海洋灾难中,他们学会了与海洋和谐共处,发展了先进的海洋监测技术;从人为灾难中,他们学会了反思错误、完善制度,提升了社会安全水平;从疫病灾难中,他们学会了重视公共卫生、关爱生命,构建了健全的医疗保障体系。

追寻者们认为,灾难让新西兰人更加珍惜生命、重视团结,也让这个国家形成了独特的应急管理体系和社区互助文化。毛利人的 “kaitiakitanga”(守护)理念与殖民者带来的现代管理经验相结合,形成了新西兰特有的灾难应对与重建模式。

影片结尾,镜头扫过新西兰如今的美丽风光与繁荣景象,与历史上的灾难场景形成对比。6 名追寻者站在海边,望着远方的大海与山脉,他们深知,正是那些黑暗的灾难日子,淬炼出了新西兰民族的坚韧、团结与智慧,让这个国家在风雨中不断成长。

《灾难下的民族 Disater 2016》全 6 集,通过 6 名新西兰人的视角,将历史上的灾难故事娓娓道来,不仅让观众了解了新西兰的灾难史,更让人们看到了一个民族在灾难中如何浴火重生。它不仅是一部记录灾难的纪录片,更是一部展现民族精神成长的史诗,让观众深刻理解灾难与国家、民族之间的复杂关系。