《不可能的工程:世界最大战舰-美国福特级航母》(Impossible Engineering: US Navy’s Aircraft Carrier)聚焦美国海军第三代核动力航母“福特”级的建造奇迹,通过工程解构与技术溯源,展现这艘“海上城市”如何突破物理极限,成为21世纪海军科技的巅峰之作。

十万吨级的移动国土

纪录片开篇以震撼航拍展现“福特”号的庞然体量:舰长337米(相当于3个足球场),满载排水量10.2万吨,可搭载75架各型战机与4500名船员。为支撑如此规模,纽波特纽斯造船厂动用1.3万名工人,使用4.7万吨钢材搭建船身,其飞行甲板面积达18211平方米,能同时进行战机起飞与回收作业。片中特别呈现“超级分段”建造法——将航母分为162个模块在厂房预制,再用3000吨级龙门吊吊装拼接,误差控制在3毫米内,这种工业化建造模式比传统方法缩短40%工期。

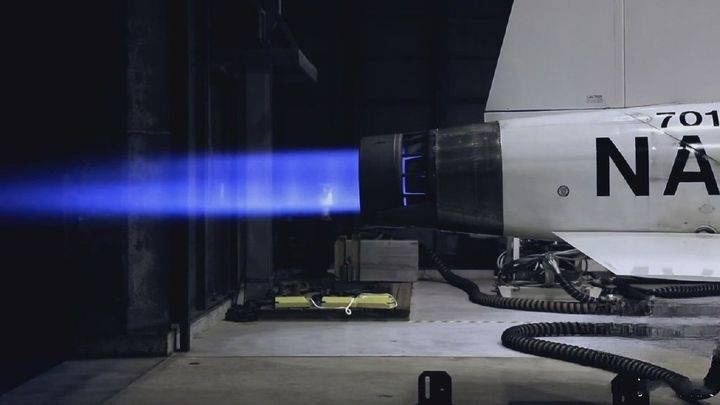

核动力与电磁革命

“福特”级的核心突破在于两座A1B压水堆,单堆输出功率较“尼米兹”级提升25%,供电能力达20万千瓦(相当于一座中型城市),且可连续运行50年无需换料。纪录片通过动态图纸解析其动力传递系统:蒸汽轮机驱动四台螺旋桨,每台功率7万马力,使航母最高航速超过30节,续航力理论上无限。更革命性的是电磁弹射系统(EMALS),取代传统蒸汽弹射器——利用直线电机产生电磁力,可在3秒内将30吨战机加速至270公里/小时,且弹射能量可调(从2吨无人机到40吨预警机),日均弹射次数从“尼米兹”级的120架次提升至160架次,故障率却降低至1/1000次(蒸汽弹射为1/250次)。

信息化战争中枢

作为“数字航母”,“福特”级搭载的双波段雷达(DBR)整合了S波段广域搜索雷达与X波段火控雷达,可同时跟踪2000个空中/海上目标,探测距离达400公里。片中展示其“一体化作战系统”:通过高速数据链将雷达、电子战、导航系统与舰载机联网,实现“发现即摧毁”的实时打击链。为应对网络战威胁,舰上设有16个独立服务器机房,采用量子加密通信,能抵御黑客对弹射系统、核反应堆的恶意入侵。生活区设计同样体现科技关怀:船员人均居住面积较上一代增加20%,配备VR训练舱与卫星娱乐系统,缓解长期海上部署的心理压力。

工程困境与代价

纪录片并未回避建造过程中的“不可能挑战”:电磁弹射系统初期测试失败34次,耗资7.5亿美元才解决储能电容问题;先进拦阻系统(AAG)因软件缺陷导致F-35C战机着舰时尾钩断裂;整舰成本从预算的105亿美元飙升至130亿美元,交付时间推迟4年。通过采访海军工程师,影片揭示了“创新的阵痛”——为实现“划时代跨越”,美国海军接受了“边建造边改进”的风险,仅软件开发就迭代87个版本。正如一位项目主管所言:“福特级不是一艘航母,而是一个会移动的高科技实验室,我们在设计未来海战的规则。”

从切割第一块钢板到2017年正式服役,“福特”级的建造历时8年,凝聚了2000家供应商的技术结晶。纪录片结尾,当F-35C战机从电磁弹射器呼啸升空,背景音中响起肯尼迪总统的名言:“我们选择登月,不是因为它容易,而是因为它艰难。”这艘集核动力、电磁技术、信息化于一身的“海上巨兽”,既是美国维持全球霸权的战略工具,也是人类工程史上挑战极限的勇气证明——它的存在本身,就是对“不可能”的最好回应。