《中国兵马俑:地下军阵的千年之谜》(Treasures of the Terracotta Army)以考古发现为线索,揭开秦始皇陵兵马俑背后的历史密码与文明智慧。这支由8000余件真人大小陶俑组成的地下军团,不仅是秦始皇权力的象征,更暗藏着秦帝国军事、艺术与科技的巅峰成就,其守卫的既是始皇帝的身后荣光,也是一个王朝对永恒的执着追寻。

军阵玄机:帝国军事体系的缩影

兵马俑坑以品字形布局暗藏玄机:一号坑(面积14260平方米)为主体军阵,6000余件陶俑组成38路纵队的长方形方阵,前锋、侧翼、后卫分工明确,再现秦军“奋击百万”的磅礴气势;二号坑呈曲尺形,包含骑兵、弩兵、战车与步兵的混合编队,1300余件陶俑与80余辆战车构成多兵种协同作战单元,其中跪射俑的隐蔽姿势、骑兵俑的胡服短靴,均体现秦代军事战术的精细化;三号坑则为指挥中枢,68件陶俑环绕一辆指挥车,武士俑手持仪卫兵器,印证“将在外君命有所不受”的军事传统。考古学家通过陶俑发髻朝向(多向右偏)、铠甲甲片编缀方式(上密下疏)等细节推断,军阵模拟的是秦军“东向迎敌”的实战部署,暗合秦始皇“并吞六国,威加海内”的政治抱负。

陶俑密码:被定格的生命群像

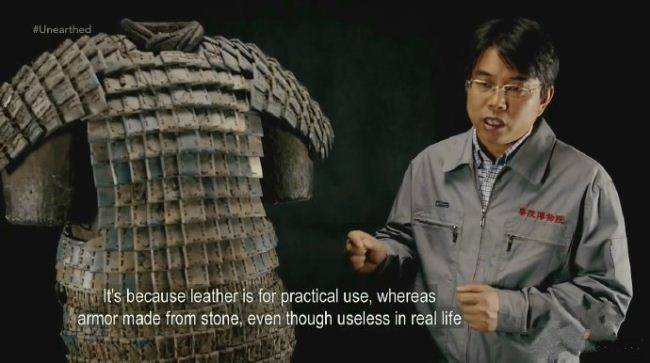

每个陶俑都是独一无二的生命个体:面部轮廓有“目”字形、“国”字形之分,胡须样式含络腮、八字、山羊胡等十余种,甚至连手掌纹络、指甲弧度都清晰可辨。通过3D扫描技术还原发现,陶俑最初覆盖着红、绿、蓝、紫等鲜艳彩绘,仅因出土后与空气接触氧化而褪色。工匠们以“模塑结合、分段烧制”的工艺,先制作头、躯干、四肢等部件,再通过捏塑、刻划等手法赋予个性——军吏俑的威严凝重、士兵俑的质朴坚毅、百戏俑的灵动夸张,共同构成秦代社会的“人物数据库”。更令人惊叹的是兵器工艺:剑、矛等青铜武器表面镀铬处理(比西方早2000年),至今寒光凛冽;弩机部件标准化程度极高,误差不超过1毫米,展现秦代“物勒工名”的严苛管理制度。

永恒守卫:陵墓背后的宇宙观

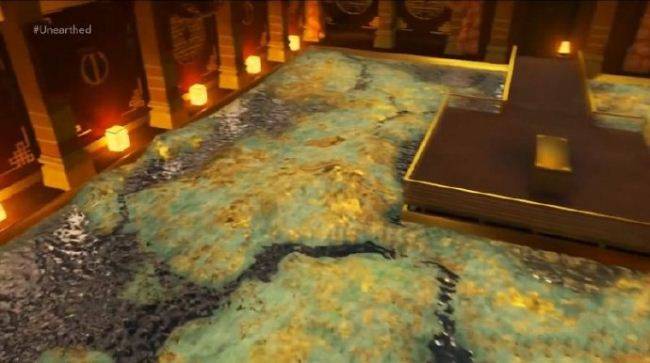

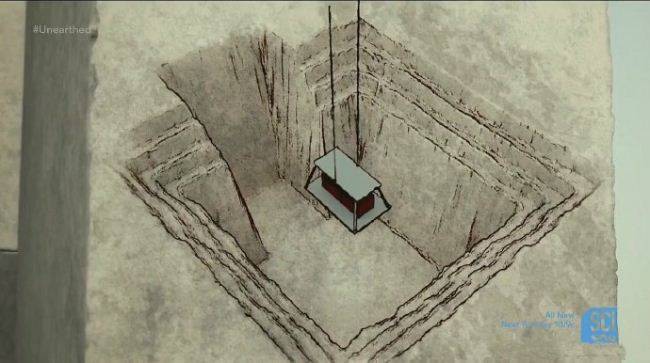

兵马俑的核心使命是守护秦始皇的“地下帝国”。根据《史记》记载,秦始皇陵“以水银为百川江河,机相灌输,上具天文,下具地理”,而兵马俑军阵正是这一宇宙模型的地面延伸。陶俑全部面向东方(六国方向),既象征对潜在威胁的警惕,也暗含“死后仍统御天下”的权力想象。考古发现进一步揭示,部分陶俑背部刻有“宫厩”“大厩”等字样,表明其原型可能是宫廷侍卫;而百戏俑坑中出土的杂技俑,则暗示陵墓不仅是军事堡垒,更是始皇帝延续生前享乐的“地下宫殿”。至于兵马俑面对的“对手”,除了现实中的六国旧势力,更包含古人观念中的鬼神与邪祟——军阵中的弩兵前置、战车居中,构成秦代阴阳五行学说中的“驱邪镇煞”布局。

文明对话:跨越时空的历史回响

自1974年发现以来,兵马俑已成为中华文明的重要符号。1978年前法国总理希拉克参观后评价“世界第八大奇迹”,其“不看秦俑,不算到中国”的感叹道出其文化分量。纪录片通过对比古希腊雕塑的理想化风格,凸显秦俑“写实与写意结合”的艺术特质——既精准还原人体比例,又通过眉眼、嘴角的微妙刻画传递精神气韵。近年来,考古学家通过DNA检测陶俑残片,发现工匠可能来自全国各地,印证秦代“书同文、车同轨”的社会整合;而对兵马俑坑土壤的分析,则为研究秦代环境变迁提供了珍贵数据。

从气势恢宏的军阵布局到毫厘毕现的个体塑造,兵马俑不仅是秦始皇个人意志的体现,更是秦代国家实力的集中展示。当考古工作者用内窥镜探测未发掘的陵墓区域时,我们仍在不断接近这个地下奇迹的终极秘密——它守护的或许不是金银财宝,而是一个帝国对永恒的执念,以及中华文明“事死如事生”的古老信仰。