BBC纪录片《上海之味》(Rick Stein’s Taste of Shanghai 2016):英国美食家的沪上味觉漫游

英国国宝级海鲜厨师里克·斯坦(Rick Stein)以“异乡人”视角,在这部纪录片(英语中英双字,720P/MKV/722M)中展开上海美食文化的深度探索。作为拥有11家顶尖海鲜餐厅、8家酒店及烹饪学校的“骨灰级吃货”,他带着对东方饮食的好奇,从繁华商业区到古老弄堂,从渔村码头到夜市排档,用味蕾丈量这座城市的多元魅力——既有对小笼包、红烧肉等经典本帮菜的惊艳,也有对大肠拌面、臭豆腐等“挑战味觉”小吃的包容,更通过与厨师、学者、渔民的对话,揭示上海菜“融合传统与现代、东方与西方”的独特基因。

一、经典与颠覆:被重新定义的“上海味道”

1. 红烧肉:“甜腻”背后的完美平衡

中国大厨原以为西方人难以接受这道“浓油赤酱”的菜肴,里克却给出“完美”评价:“焦糖的甜、酱油的咸、料酒的香,在舌尖形成奇妙的层次感,肥肉入口即化,完全不腻。”他在福1015餐厅品尝的本帮红烧肉,选用太湖黑猪五花肉,用冰糖炒色,加黄酒慢炖2小时,肉质酥烂却不散,酱汁浓稠到能“挂住筷子”。餐厅老板透露,这道菜的秘方是“每500克肉配30克冰糖,多一分则甜,少一分则寡”,正是这种对“度”的精准把握,让里克将其列为“最爱的上海菜”。

2. 大肠拌面:火爆老板与“内脏爱好者的狂欢”

卢湾大肠面的老板以“脾气火爆”闻名,却挡不住食客排队两小时的热情。作为“几乎不吃动物内脏”的西方人,里克起初犹豫地挑起一筷子——大肠处理得毫无腥气,卤制得软糯弹牙,面条筋道爽滑,搭配辣油和香菜,竟让他连呼“喜欢”。他在片中笑称:“老板的脾气和面条的味道一样‘冲’,但这种‘真实’比米其林餐厅的精致摆盘更动人。”

二、从餐桌到市井:美食里的上海精神

1. 街头巷尾的“烟火气”

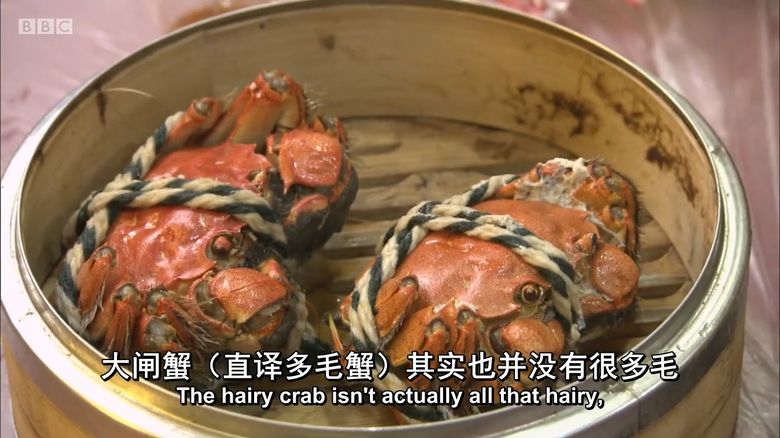

里克的脚步遍布上海的“美食地标”:在黄河路“佳家汤包”,他跟着翻译学习“姜丝蘸醋”的吃法,皮薄如纸的汤包咬开时汤汁四溅,“差点烫到舌头”;寿宁路夜市的清蒸大闸蟹,蟹黄饱满得“用勺子挖着吃”,他感慨“比英国的龙虾更鲜甜”;阿大葱油饼摊前,他跟着市民排队40分钟,终于尝到“层次分明、猪油香扑鼻”的古法葱油饼——老师傅阿大三十年如一日凌晨三点起床准备,每天限量300个,“这不是生意,是手艺”。

2. 渔村与市场:食材的“源头密码”

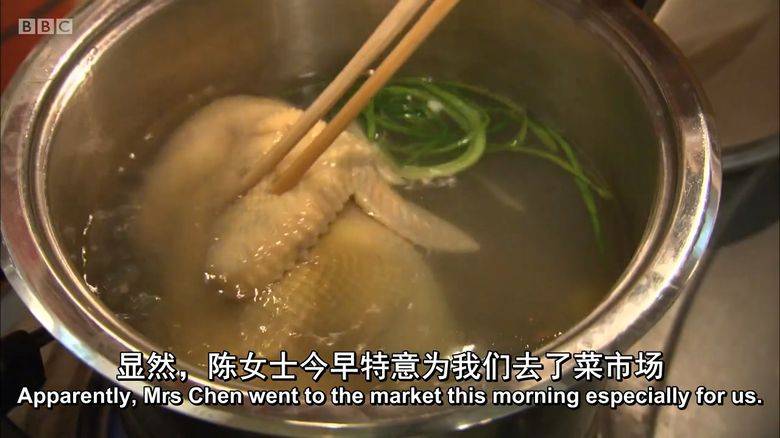

为探寻“上海味道的根”,里克前往崇明岛:跟着渔民出海捕鱼,现场烹饪清蒸淡水鱼,仅用生姜、绍兴酒调味,“鲜得能吃掉舌头”;参观岛上酒厂,了解黄米酒的发酵工艺——糯米经49天发酵,酒精度虽高却“喝了不上头”,渔民说“这是大海给我们的‘暖身汤’”。而铜川路水产市场的“鱼类百科全书”更让他震撼:从巴掌大的螺蛳到半人高的龙虾,摊主用流利的英语介绍“清蒸、红烧、椒盐”的做法,“上海的包容,连海鲜都懂”。

三、文化碰撞:英国人眼中的“上海密码”

里克以“局外人”视角,敏锐捕捉到上海菜的“融合基因”:本帮菜中的“罗宋汤”源自俄罗斯,却被改良成“加番茄酱和土豆”的上海版本;“清炒虾仁”用河虾去壳,借鉴了粤菜的“滑炒”技法,却保留江南的“清淡鲜甜”。他在福1015后厨观看厨师制作这道菜,只见虾仁经“上浆”(淀粉、蛋清腌制)后滑炒,火候精准到“30秒出锅”,成品洁白如玉,“像在吃云朵”。

影片没有回避“文化差异”:当被问及“如何看待‘网红美食’对传统的冲击”时,老厨师周师傅直言:“变是必然的,但根不能丢——就像小笼包可以有蟹粉、虾仁馅,但皮薄汤多的灵魂不能变。”这种“守正创新”的态度,或许正是上海这座城市的精神写照。

纪录片的温度:不止于美食,更是生活方式

《上海之味》最动人的,是里克与普通人的互动:在弄堂里看阿婆腌咸菜,听她讲“以前物资匮乏,咸菜配白粥就是美味”;在夜市和年轻人一起吃烤串,聊“外卖改变了上海人的吃饭习惯”;在渔村帮渔民补渔网,学唱“摇船号子”。这些片段让“美食”超越味觉,成为“理解一座城市”的媒介——正如里克在片尾所说:“上海的味道,是甜的、咸的、鲜的,更是‘活’的——它在变,却永远记得自己从哪里来。”

(注:722M的720P影像含大量美食特写、市井生活镜头和人物访谈,英语中英双字适合美食爱好者与文化研究者。当里克咬下生煎包的瞬间,你会明白:上海的魅力,不只在陆家嘴的高楼,更在这些藏着烟火气的“下饭魂”里。)