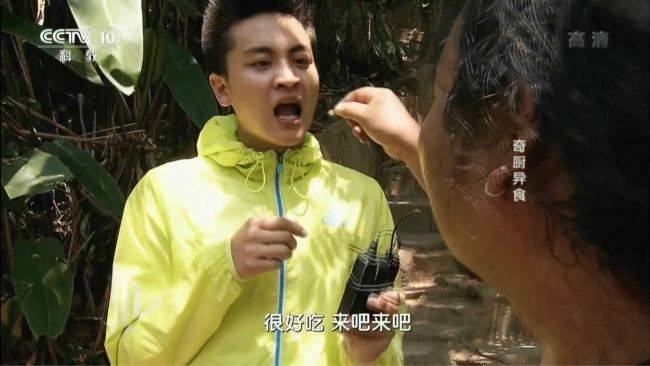

央视纪录片《奇厨异食》(2015):中华大地的“勇气美食”与生存智慧

这部聚焦中国奇特饮食文化的纪录片(国语中字,1080P/TS/3.64G),深入云南、山东、广西等地的少数民族村寨与市井角落,记录“蚂蚁蛋入菜、虫子泡茶、乌鱼蛋制酱”等令人瞠目的“硬核美食”。不同于猎奇式的“黑暗料理”展示,影片以“食材—技艺—文化”为脉络,挖掘这些“异食”背后的生存哲学:傣族为获取树上蚂蚁蛋,需忍受蚁群叮咬,印证“不是强者,休想吃到蚂蚁蛋”的民间谚语;山东渔民将乌贼卵腺腌制成乌鱼蛋,在物资匮乏年代成为“海味珍馐”;广西瑶族用蜂蛹、竹虫泡茶,既是待客礼仪,也是补充蛋白质的智慧。3.64G的高清镜头不仅呈现“凉拌蚂蚁蛋的晶莹、烤竹虫的酥脆”,更通过老厨人的口述,还原“一方水土养一方‘奇食’”的深层逻辑——所谓“异食”,不过是人与自然博弈后,用勇气与智慧凝结的“生存勋章”。

一、云南傣族蚂蚁蛋:树上的“勇者珍馐”

在云南德宏州芒市的热带雨林,纪录片记录了傣族“取蚁蛋”的惊险过程:70岁的波岩甩(傣语“岩甩大哥”)带着砍刀和竹筐,爬上20米高的大青树,树干上爬满拇指大小的黄蚂蚁,“它们的大牙能咬穿皮肤”。他用烟熏驱散蚁群,再用竹片小心翼翼刮下蚁穴中的白色卵团,“一窝蚂蚁蛋只有拳头大,要爬10棵树才能凑够一盘菜”。

蚂蚁蛋的吃法堪称“酸辣交响曲”:波岩甩将蚁蛋用开水烫熟,与剁碎的番茄、蒜、小米辣、香菜混合,淋上傣族特制酸腌菜水,“口感像鱼籽,爆浆时酸辣直冲鼻腔”。而在西双版纳,蚂蚁蛋还会被包进芭蕉叶蒸制,或与番茄煮成汤,“夏天吃能开胃,冬天吃能暖身”。影片引用《周礼》记载:“周王派人采集蚂蚁卵为酱,非尊重者不可得”,证明这道“异食”已有三千年历史,“古人比我们更懂‘昆虫蛋白’的价值”。

二、山东乌鱼蛋:海味里的“咸鲜密码”

从雨林转向黄海之滨,纪录片来到山东日照的渔村,记录“乌鱼蛋”的制作工艺。乌鱼蛋并非“蛋”,而是雌乌贼的缠卵腺,渔民需在乌贼产卵期(每年春季)出海捕捞,“错过这20天,就要等明年”。75岁的老渔民王大爷演示传统做法:将缠卵腺从乌贼体内取出,用明矾和盐水反复搓揉,去除黏液和腥味,再挂在阴凉处风干,“要晒足七七四十九天,颜色变成琥珀色才算成”。

清代袁枚在《随园食单》中盛赞乌鱼蛋“最鲜,最难服事”,纪录片还原其经典吃法“烩乌鱼蛋”:将干乌鱼蛋用温水泡发,撕成薄片,与鸡汤、火腿丝、香菜同煮,“汤色乳白,蛋片脆嫩,鲜得能掉眉毛”。王大爷的孙子如今用电商售卖乌鱼蛋,“年轻人嫌麻烦不愿学,但这手艺不能丢——这是祖宗传下来的‘海味教科书’”。

三、广西瑶族虫茶:茶汤里的“生态智慧”

在广西金秀瑶族自治县,虫茶是比茶叶更珍贵的待客礼。纪录片记录其“虫酿”过程:瑶族妇女将糯米、茶叶混合后放入竹篓,悬挂在灶台上方,让米虫(学名“米缟螟”)啃食发酵,“虫粪就是虫茶”。这个过程需3个月,期间要控制温度和湿度,“虫少了茶味淡,虫多了会发霉”。

泡虫茶时,茶汤呈琥珀色,散发着“类似普洱的陈香”,入口微苦回甘。80岁的瑶寨老姆婆说:“以前山里缺盐,虫茶含氨基酸和矿物质,喝了有力气干活。现在游客来了,都想尝尝这‘虫子拉的茶’。”影片通过科学检测揭示:虫茶的蛋白质含量是普通茶叶的5倍,“瑶族先民不懂营养学,却用‘以虫制茶’的方式,为身体补充了关键能量”。

四、“异食”的本质:生存压力下的味觉突围

纪录片最打动人心的,不是“吃虫”的刺激,而是老人们的朴素讲述:傣族波岩甩说“以前没粮食,蚂蚁蛋能救活一家人”;山东王大爷回忆“60年代,乌鱼蛋是渔村唯一能换钱的东西”;瑶族老姆婆笑着说“虫茶不好看,但能让客人记住瑶寨的味道”。这些“异食”的诞生,从来不是为了“猎奇”,而是在物资匮乏、环境恶劣的条件下,人类对“活下去”的本能探索——当平原的稻米、草原的牛羊无法抵达深山与海岛,蚂蚁蛋、虫子、乌鱼蛋就成了自然的馈赠,勇气的勋章。

正如美食家蔡澜在采访中所说:“所谓‘奇特’,只是我们的偏见。在当地人眼中,这些食物和我们的米饭、面条一样,是生活的一部分。”《奇厨异食》的价值,正在于打破这种偏见,让观众看到:每一道“异食”背后,都是一个民族与自然共生的智慧,一份用生命守护的文化传承。

(注:3.64G的影像含大量“取食材”的惊险镜头、烹饪特写和民俗场景,国语中字清晰呈现方言与技艺细节,适合美食文化研究者、人类学爱好者和“硬核吃货”。观看时请放下“猎奇心态”——你会发现,这些“勇气美食”里,藏着最动人的人间烟火。)