第59届格莱美奖颁奖典礼(2017):音乐巅峰的荣耀与争议

格莱美奖(Grammy Awards)作为美国录音界与世界音乐界的“奥斯卡”,自1959年首届颁发以来,始终以“专业评审”和“艺术成就”为核心,成为全球音乐人追逐的最高荣誉。2017年2月12日,第59届格莱美奖在洛杉矶斯台普斯中心落幕,这场汇聚了Adele、Beyoncé、Bruno Mars等巨星的盛会,不仅见证了阿黛尔(Adele)五提五中的“横扫”传奇,更因“年度专辑”归属引发“传统与革新”的激烈讨论。作为美国四大音乐奖之一(与公告牌音乐奖、全美音乐奖、摇滚名人堂收录典礼齐名),本届格莱美以“权威、公正、影响力”为基石,在3.5小时的直播中,展现了流行音乐的多元碰撞与时代印记。

一、格莱美的“三大支柱”:权威、公正与全球影响力

1. 权威:万人评审团的“专业门槛”

格莱美的权威性源于其“精英评审体系”——由美国录音艺术与科学学院(NARAS)管理的评审团,涵盖歌唱家、词曲作者、制作人、工程师等15类音乐从业者,会员超万人,且需至少有6件出版作品才有资格入选。这种“同行评议”机制确保了评选的专业性:例如第59届“最佳流行歌手”提名中,Adele的《Hello》与Beyoncé的《Formation》均需通过“技术混音、 vocal表现力、创作深度”等多维度考核,而非依赖销量或流媒体数据。正如学院主席尼尔·波特诺所言:“格莱美评委是‘用耳朵投票’,他们比任何人都清楚‘好音乐’的标准。”

2. 公正:两轮投票的“制度防火墙”

为避免“流量主导”,格莱美设计了严格的评选流程:首先由150名专家进行“资格筛选”,确保作品出自当年度且符合类别定义;随后,评委仅能在自己专精的9个领域投票,并需选出“年度制作、专辑、歌曲、新人”4项通类大奖;第二轮投票进一步压缩至8个领域,杜绝“跨领域乱投”。这种机制在第59届体现得尤为明显:独立音乐人Chance the Rapper凭借《Coloring Book》斩获“最佳新人”,正是因其“融合福音与嘻哈的创新制作”获得小众音乐领域评委的一致认可,而非依赖主流市场曝光。

3. 影响力:从“留声机奖杯”到“文化符号”

格莱美的全球影响力离不开电视直播的助推——自1971年首次电视转播以来,其观众覆盖170多个国家,第44届颁奖礼更是吸引17亿人收看。2017年,CBS的直播镜头不仅捕捉了Adele现场破音后鞠躬道歉的真诚,也记录了Beyoncé怀着双胞胎表演《Love Drought》的震撼舞台。这些瞬间通过社交媒体发酵,使“格莱美”成为超越颁奖礼的文化事件:Adele的《25》在颁奖后销量暴涨350%,而“Beyoncé被抢奖”的争议则推动公众讨论“黑人音乐在主流奖项中的话语权”。

二、2017年的“巅峰对决”:Adele的“传统胜利”与Beyoncé的“革新遗憾”

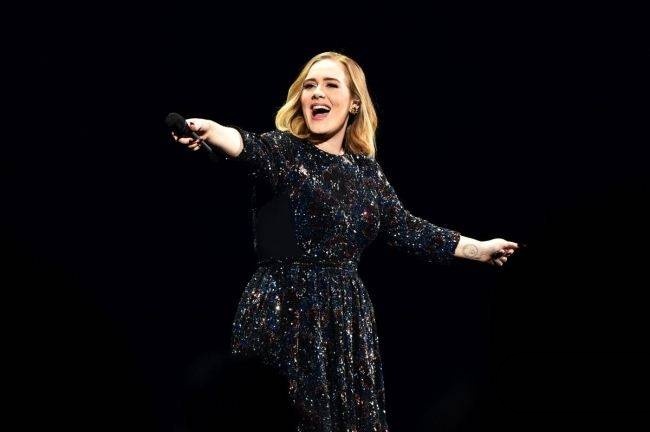

1. 阿黛尔的“五冠王”传奇:传统流行的“终极证明”

Adele无疑是第59届格莱美的最大赢家:凭借《Hello》拿下“年度制作”“年度歌曲”,《25》斩获“年度专辑”“最佳流行专辑”,外加“最佳流行歌手”,成为格莱美史上第三位单届包揽三大通类的歌手(前两位是Christopher Cross和Billie Joe Armstrong)。她的胜利被视为“传统流行的胜利”——《Hello》以钢琴为基底,没有复杂编曲,却凭借“教科书级的vocal控制”和“普世性的情感共鸣”征服评委。领奖时,Adele激动到掰断奖杯,哽咽着说:“Beyoncé的《Lemonade》是我心中的年度专辑,她的艺术改变了我的人生。”这一场景成为颁奖礼最温情的注脚,也折射出“商业成功”与“艺术突破”的微妙平衡。

2. Beyoncé的“视觉专辑”争议:革新者的“陪跑命运”

Beyoncé的《Lemonade》作为一张融合R&B、摇滚、乡村的“概念专辑”,以“黑人女性赋权”为核心,搭配电影级视觉短片,被《滚石》评为“21世纪最伟大的专辑之一”。然而,它最终惜败《25》,引发“格莱美保守主义”的批评:乐评人认为,评委更青睐Adele“易于理解的抒情”,而对《Lemonade》中“采样非洲鼓点、诗歌朗诵”等实验性元素感到陌生。这种争议并非首次——2014年Kendrick Lamar的《good kid, m.A.A.d city》输给Macklemore的《The Heist》,同样被指“主流审美对少数族裔音乐的忽视”。

3. 舞台高光:技术与情感的“双向奔赴”

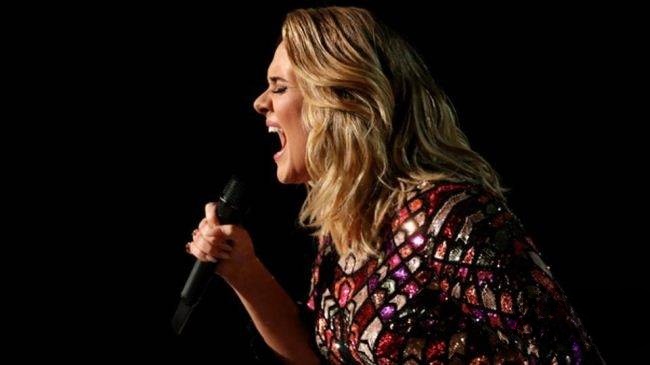

除了奖项归属,表演环节堪称“音乐盛宴”:Adele的《Hello》以“零舞蹈、零特效”的极简舞台,用“沙哑却充满力量的嗓音”征服全场;Beyoncé则化身“埃及艳后”,在全息投影与百人合唱团的簇拥下演绎《Sandcastles》,孕肚特写与“黑人母亲”意象震撼人心;Bruno Mars的《That’s What I Like》则以“复古放克编舞”点燃气氛,其乐队的“现场即兴能力”被评委盛赞“定义了‘最佳流行团体表演’的标准”。

三、格莱美的“超越颁奖礼”价值:从行业标杆到文化推手

1. 补充奖项:致敬“被遗忘的传奇”

除了常规奖项,格莱美还设有“终身成就奖”“董事会奖”等荣誉,旨在表彰“超越商业成功的艺术贡献”。例如1998年,黑人歌唱家保罗·罗伯逊在逝世22年后获颁“终身成就奖”,弥补了其生前因政治立场被主流忽视的遗憾。第59届虽未颁发此类奖项,但组委会特别播放了致敬George Michael(2016年去世)的片段,由Adele翻唱《Fastlove》,用音乐连接“过去与现在”。

2. 行业使命:守护音乐人的“权利与未来”

美国录音学会不仅是颁奖机构,更积极参与“知识产权保护”“反盗版诉讼”等公益事业:2017年,学院联合FBI查封了加州最大盗版CD工厂,涉案金额超5000万美元;格莱美基金会还为贫困音乐人提供医疗援助,并设立“青年音乐人奖学金”。正如波特诺所言:“格莱美不仅是一座奖杯,更是音乐行业的‘守护者’。”

四、争议与启示:格莱美如何定义“伟大”?

第59届格莱美落幕时,社交媒体上#GrammysSoWhite(格莱美太白)的话题阅读量超10亿次,反映出公众对“多元化”的期待。然而,争议本身恰恰证明了格莱美的影响力——它像一面镜子,照见流行音乐的“传统与革新”“商业与艺术”“主流与边缘”的永恒博弈。正如Adele在后台所说:“奖项会被遗忘,但音乐带来的感动不会。”

如今,这架“老留声机”奖杯(1990年起由软铅改为合金材质,全手工打造)仍在见证历史:它或许不完美,却始终以“专业”为初心,推动音乐人在技术与艺术的道路上不断探索。对于全球乐迷而言,格莱美早已超越“颁奖礼”的范畴,成为一场关于“什么是好音乐”的年度大讨论——而答案,永远在旋律响起的那一刻。

(注:第59届格莱美奖颁奖典礼影像为720P/MP4格式,英语中字,1.61GB容量,完整记录了Adele的“五冠时刻”、Beyoncé的视觉盛宴及后台采访,是流行音乐爱好者不可错过的“时代切片”。)