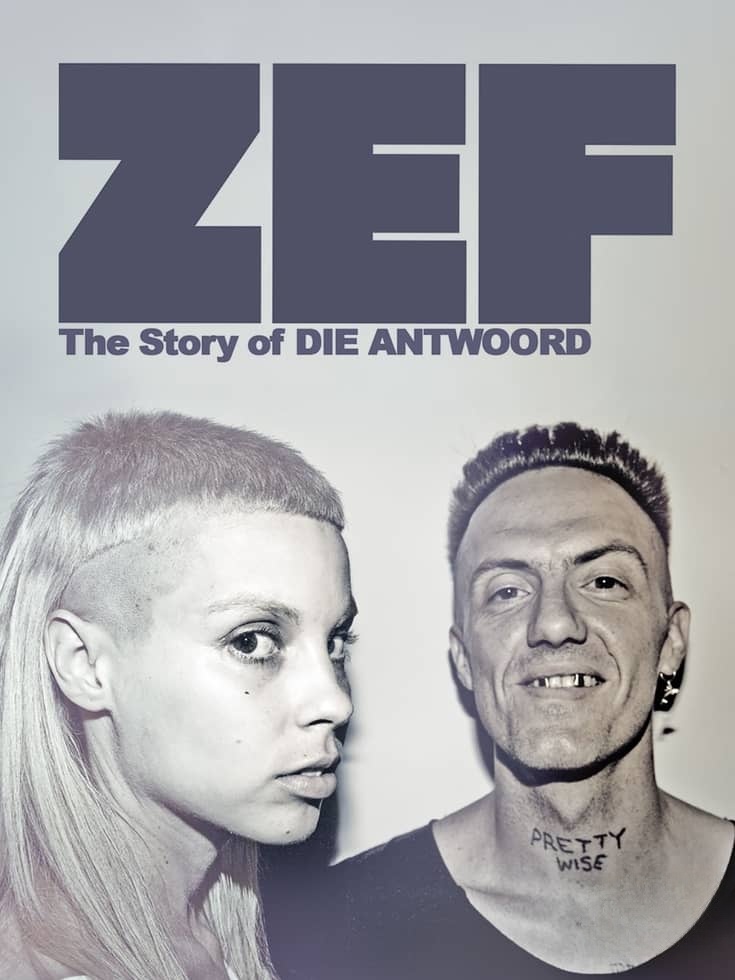

2024 年推出的南非音乐纪实纪录片《南非反文化运动:回答乐队的故事》(ZEF: The Story of Die Antwoord),以 “争议乐队撬动反文化浪潮” 为主线,跳出 “音乐纪录片重舞台轻内核” 的框架。影片聚焦备受争议的南非乐队 Die Antwoord 从地下默默无闻至全球声名鹊起的完整历程,既呈现其融合南非本土元素与先锋音乐的创作突破,也直面乐队挑衅性表达引发的舆论风暴,与他们的音乐如出一辙 —— 兼具震撼性、挑衅性与奇特趣味,成为一部深挖反文化运动肌理的纪实力作。

资源呈现精准适配音乐爱好者与文化研究者:英语中英双字精准传递多元语境,无论是乐队成员解读 “ZEF 文化” 的本土内涵、音乐制作人剖析风格融合逻辑,还是评论家争议其表达边界,字幕均完整还原俚语细节与专业论述,无理解偏差;1080P 高清画面极具沉浸张力,多视角捕捉反文化表达的核心场景 —— 舞台现场中,镜头特写主唱 Ninja 狂放的肢体动作、Yo-Landi Vi$$er 极具辨识度的声线演绎,清晰呈现乐队将祖鲁语念白、非洲手鼓节奏与电子乐融合的表演特质;幕后场景里,高清画质记录他们在约翰内斯堡街头采风的日常、专辑封面拍摄的创意碰撞,甚至能看清歌词手稿上的修改痕迹,让 “反文化创作的真实轨迹” 直观可感。3.18G 的 MKV 格式无水印收录全片,保障音质与画质质感,搭配电子节拍的强劲律动、现场观众的狂热欢呼、采访中激烈的观点交锋,构建沉浸式 “反文化现场” 体验。

核心吸引力在于 “‘逆袭传奇’与‘文化反叛’的双重叙事”。影片以 “‘地下萌芽 – 全球突围 – 争议漩涡’” 为线索,解锁乐队的反文化密码:聚焦崛起历程,还原他们从南非底层走出的路径 —— 扎根后种族隔离时代的社会土壤,以 “ZEF 文化” 为精神内核(源自南非俚语,象征对底层身份的自嘲式拥抱),将黑人艺术中 “以创作抗争桎梏” 的传统延续,早期在地下俱乐部演出时,便以粗粝直白的歌词与颠覆传统的舞台风格引发关注,凭借《Enter the Ninja》等作品通过网络病毒式传播,打破主流音乐市场的壁垒;解构创作本质,展现其 “本土元素 + 先锋表达” 的融合创新:歌词中混合祖鲁语与英语,编曲融入非洲传统打击乐与电子朋克节奏,MV 则以夸张视觉冲击打破审美惯性,如同南非反文化运动的音乐宣言;直面争议焦点,不回避乐队因挑衅性形象、争议性歌词引发的舆论两极 —— 支持者视其为 “打破文化霸权的勇士”,反对者批评其表达涉嫌冒犯,影片通过多方视角呈现争议全貌,更凸显反文化运动 “打破沉默” 的核心价值。

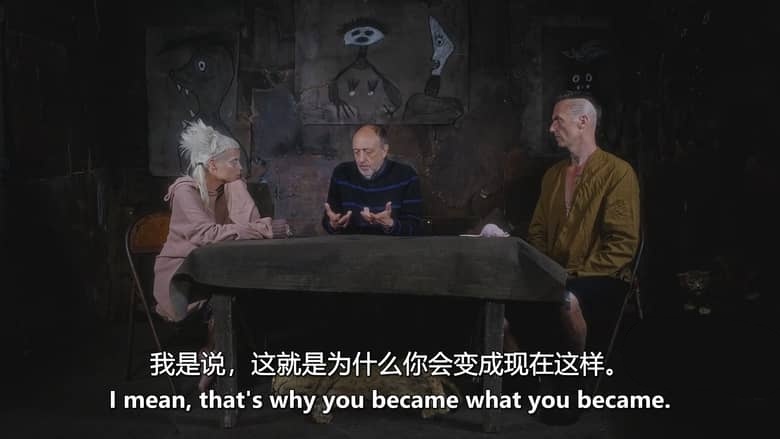

影片以 “‘舞台切入 – 细节拆解 – 价值思辨’” 构建结构:开篇以乐队在国际音乐节的炸裂演出画面设悬,引出 “这支南非乐队为何既能风靡全球又深陷争议?” 的核心问题;中段穿插现场影像、创作手稿与深度访谈,如通过对比早期地下演出与全球巡演的场景,展现名气带来的改变,借文化学者解读剖析 “ZEF 文化” 背后的社会隐喻;后段延伸至反文化运动的意义探讨,正如音乐评论家所言:“他们的价值不在于完美,而在于用刺耳的声音撕开了文化表达的边界”。

其深刻性在于超越音乐叙事的思考:一是 “底层文化的逆袭力量”,证明源自边缘的创作能突破阶层与地域限制,成为全球文化符号;二是 “反文化的双面性”,展现叛逆表达既可能成为打破桎梏的利器,也可能陷入争议的漩涡;三是 “后种族隔离时代的文化阵痛”,乐队的争议本质是南非社会转型期多元价值观碰撞的缩影。

对观众而言,它既是 “反文化音乐的科普手册”,也是 “社会文化的观察样本”:音乐爱好者能领略南非先锋音乐的魅力,文化研究者可解读反文化运动的脉络,普通观众则能感受 “叛逆背后的文化坚守”,值得带着开放与思辨观看。