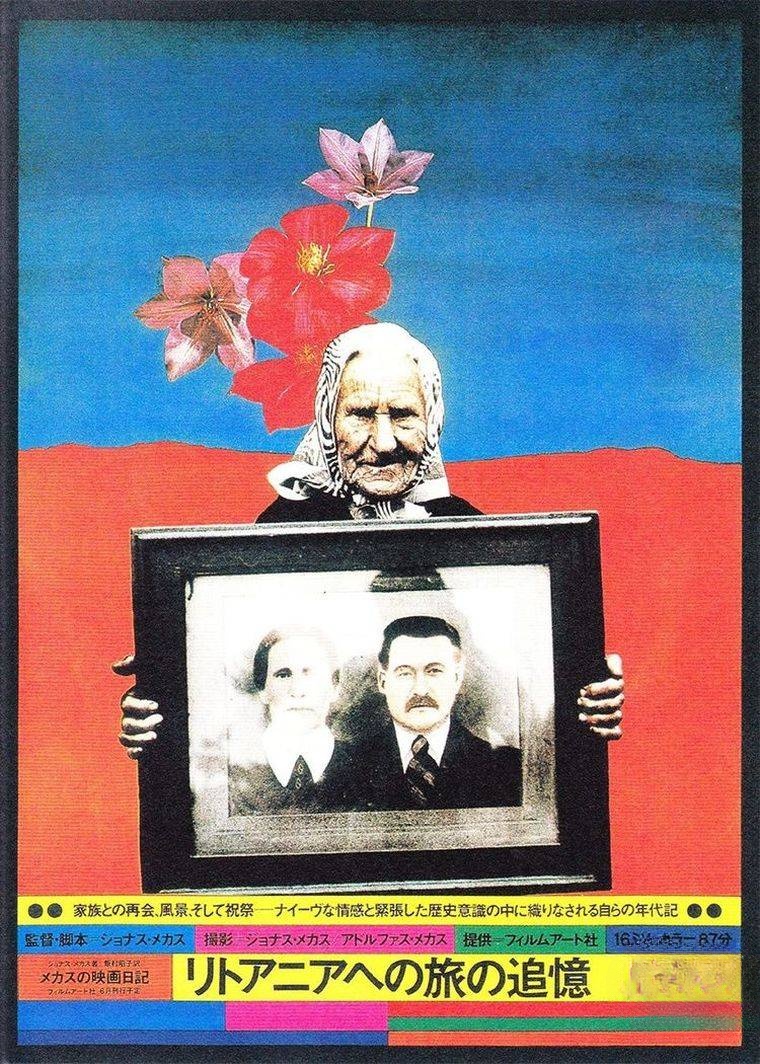

英国纪录片《回忆立陶宛之旅》(Reminiscences of a Journey to Lithuania 1972)

英国纪录片《回忆立陶宛之旅》(Reminiscences of a Journey to Lithuania 1972)采用标清画质,以 MP4 格式存储,文件容量 1.27G,提供英语中字版本。影片以 “立陶宛之旅” 为情感锚点,通过三段跨越二十余年的影像片段,串联起导演的移民经历、故土重逢与异乡欢聚,用爵士乐般即兴且充满即时性的镜头语言,勾勒出个人与房子、记忆、文化、童年的深层联结,成为一部兼具私人叙事与情感张力的纪实作品。

纪录片的叙事核心在于 “三段式” 结构,每一部分都承载着不同的时空记忆与情感状态,形成清晰的情感递进脉络。第一部分聚焦 1950 年初,记录导演刚从立陶宛移民美国时的生活片段。镜头中的导演带着明显的 “拘谨”—— 面对全新的国度、陌生的环境,他以小心翼翼的视角观察周遭,影像里藏着对新天地的试探与疏离,那些未经刻意雕琢的日常画面,成为导演初到异乡的真实心境注脚。

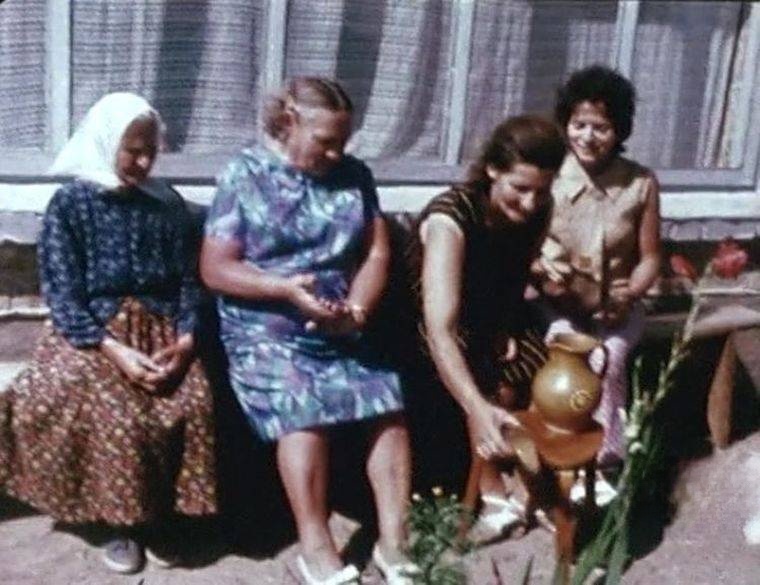

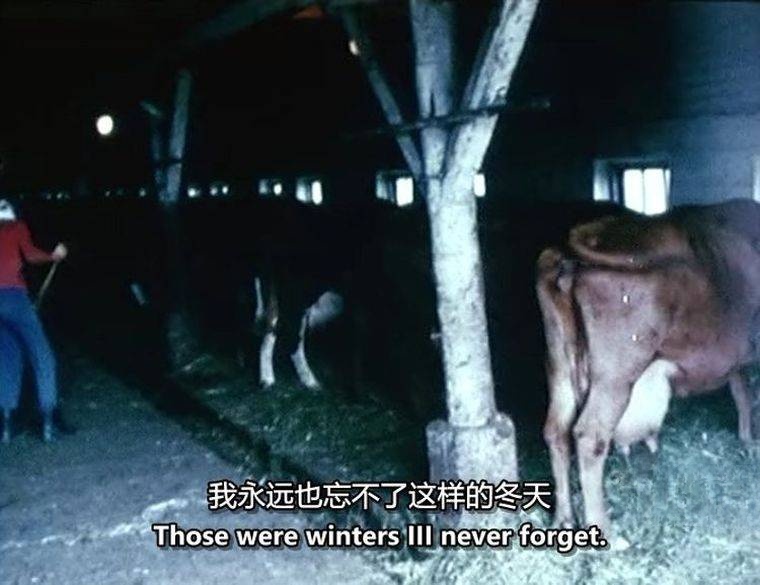

第二部分是影片的情感高潮,记录二十五年后导演重返立陶宛探视母亲的旅程。与初到美国的拘谨截然不同,当摄影机重新踏上故土,镜头瞬间变得 “天马行空”:导演用不断移动的镜头,穿梭于童年生活过的房子、熟悉的街巷,捕捉家乡的风土人情,也记录与母亲重逢的温情瞬间。此时的影像不再有疏离感,反而充满对故土的眷恋与对记忆的追溯 —— 每一处场景、每一个细节,都成为连接过去与现在的纽带,让观众直观感受到导演面对故土时的情感释放,以及对童年、文化根脉的深切回望。

第三部分则转向轻松的氛围,记录导演在维也纳与朋友的聚会。镜头褪去了前两部分的试探与厚重,变得松弛而鲜活:朋友间的畅谈、日常的互动,都以即兴的方式被捕捉,与前两部分的个人叙事形成互补,既展现了导演在异乡建立的情感联结,也让影片的节奏从对故土的深沉回忆中稍作舒缓,呈现出生活多元的情感面向。

影片最鲜明的特色,是其 “爵士乐般的即兴与立即性”。导演没有预设拍摄脚本,也未对拍摄对象与场景进行精心筛选,而是以 “随遇而安” 的镜头,捕捉当下的真实瞬间 —— 无论是初到美国时的拘谨观察,还是重返立陶宛时的自由穿梭,抑或是维也纳聚会的轻松互动,镜头都如爵士乐般灵活多变,充满即兴创作的张力。这种不加修饰的影像风格,让影片跳出了传统纪录片的叙事框架,更像是导演用镜头写就的 “私人日记”,每一个画面都承载着最本真的情感与记忆,也让观众更易产生情感共鸣。

此外,影片始终围绕 “人与记忆、文化的关系” 展开深层探索。导演通过镜头与故土、旧居、亲友的对话,不断叩问 “我从哪里来” 的命题 —— 立陶宛的故土是他的文化根脉,美国的生活是他的新身份探索,维也纳的聚会则是他的情感延伸。这些片段共同构成了导演的 “身份拼图”,也让观众透过个人故事,思考记忆如何塑造个体,文化如何影响人生选择。

对于观众而言,这部纪录片既是一场 “沉浸式的跨国之旅”,也是一次对 “记忆与身份” 的深度思考:既能跟随镜头感受立陶宛的乡土风情、美国的移民生活、维也纳的闲适氛围,也能从导演的情感变化中,体会移民者的身份困惑与故土眷恋。最终,《回忆立陶宛之旅》以即兴的镜头、真挚的情感,将个人的跨国记忆转化为具有普遍共鸣的影像叙事,成为一部跨越时空依然能打动人心的纪实佳作。