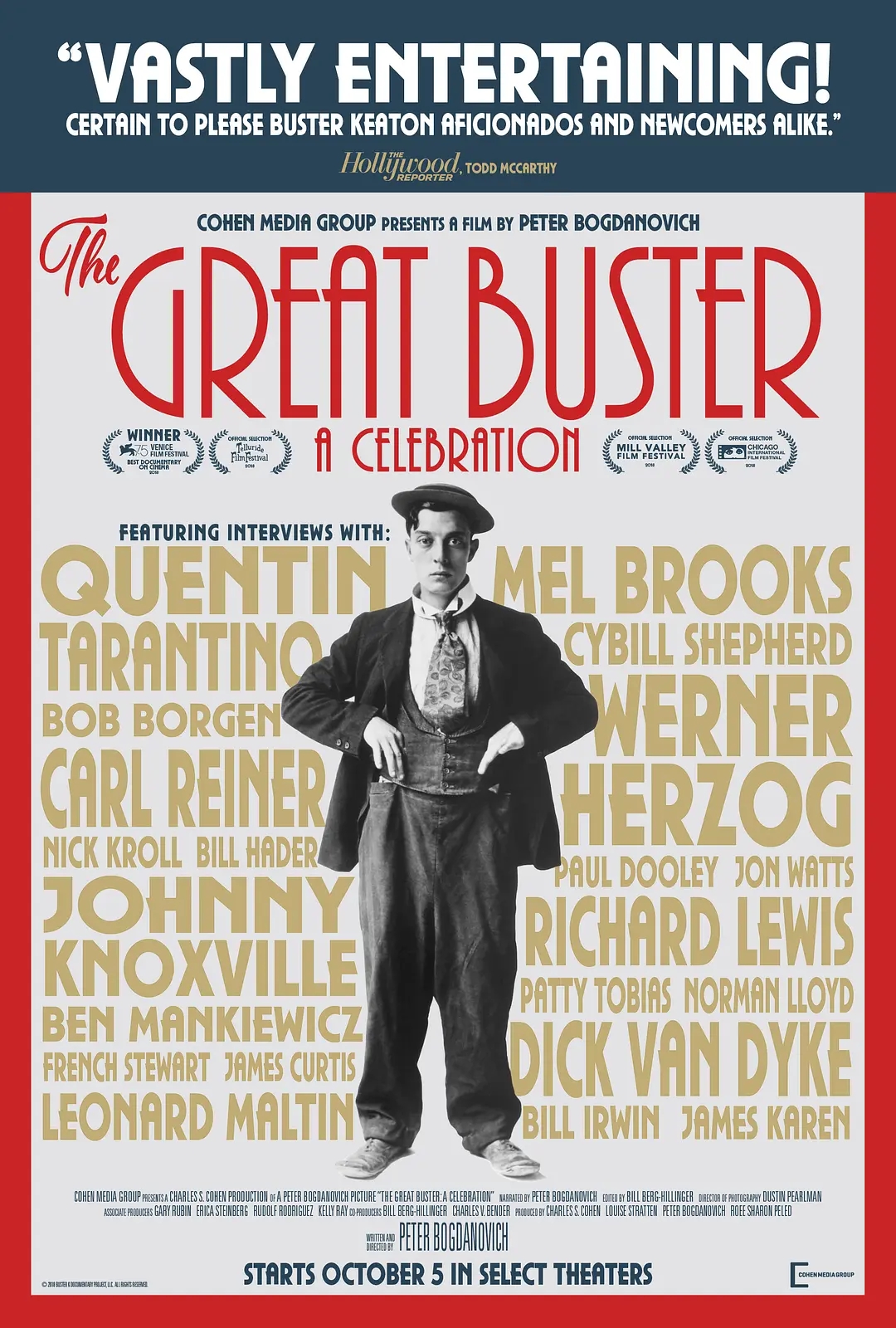

《了不起的巴斯特》(The Great Buster, 2018,又名《真喜剧之王:基顿》)是一部聚焦默片时代喜剧泰斗巴斯特·基顿(Buster Keaton)的美国纪录片。影片由《最后一场电影》导演彼得·博格丹诺维奇执导,通过回顾基顿从杂耍童星到喜剧大师的传奇一生,展现这位“冷面笑匠”对电影史的深远影响。

纪录片以“人生起落与艺术成就”双线叙事,从基顿的童年讲起:四岁时与父母组成“基顿三人组”,在杂耍舞台上以“被爹妈扔来扔去”的惊险表演崭露头角,12岁便开上自己的汽车,21岁已担起养家重担。1917年他正式进军电影界,与喜剧演员罗斯科·阿巴克尔合作短片,1919年一战归来后确立“冷面笑匠”定位——无论角色遭遇何种荒诞处境,始终面无表情,仅靠肢体动作传递幽默与情感,这种独特风格与卓别林的“流浪汉”形成鲜明对比。

影片重点解析基顿巅峰时期的十部经典杰作,如《将军号》(1926)中南北战争背景下的铁路追逐戏,他亲自在行驶的火车上完成移开铁轨横木等危险动作,奥逊·威尔斯盛赞其“有一种卓别林不具备的高级幽默”;《七个机会》(1925)中被数百名新娘狂追、连环闪避滚落巨石的场景,以精准的肢体控制和镜头调度成为影史经典;《稻草人》里设计的“半自动化餐桌”,将狭小房间玩出空间魔术;《一周》中因情敌涂改号码导致搭建出“后现代主义风格”组合房屋,结尾火车与房屋擦肩而过的视觉错位反转,至今仍令人拍案叫绝。这些片段均展现他“道具大师”与“动作大师”的双重身份——不用替身、亲力亲为,将马戏团杂耍功底与电影特技完美融合,开创了动作喜剧的先河。

此外,纪录片也不回避基顿的人生低谷:有声片时代签约米高梅后失去创作自主权,经历离婚、酗酒等挫折,直至晚年才凭借广告、脱口秀和与年轻导演合作重获关注。昆汀·塔伦蒂诺、沃纳·赫尔佐格等导演在访谈中直言其影响,成龙亦曾表示从基顿的危险动作设计中汲取灵感。影片结尾,基顿获威尼斯电影节终身荣誉奖时的画面,与其默片里那些在逆境中始终从容的角色重叠,印证了费里尼的评价:“卓别林在扮演孩子,而基顿就是孩子”——他用一生证明,真正的喜剧,是把生活的荒诞变成让观众笑中带泪的艺术。