BBC 纪录片《保罗吃遍美食 Paul Hollywood Eats… 2022》第二季:跟着烘焙大师开启环球美食文化之旅

BBC 纪录片《保罗吃遍美食 Paul Hollywood Eats… 2022》第二季以英语中英双字呈现,采用官方纯净版制作(无多余水印与广告),分辨率达 1080P,采用 MKV 格式,总文件大小 4.55G,是一部聚焦 “美食与文化交融” 的高分纪实作品。作为知名烘焙大师,保罗・好莱坞(Paul Hollywood)凭借《英国家庭烘焙大赛》积累了全球人气,而在这部纪录片中,他跳出 “烘焙专业领域”,以 “美食旅行者” 的身份开启环球之旅。第二季共 3 集,每集聚焦多个国家的特色美食,通过保罗与当地厨师、美食家、普通民众的深度交流,不仅展现了世界各地的味觉盛宴,更挖掘了美食背后的文化传统、生活故事与地域特色,为观众带来一场 “视觉惊艳、文化厚重” 的双重体验。

核心定位:“美食为桥,文化为魂” 的旅行纪实

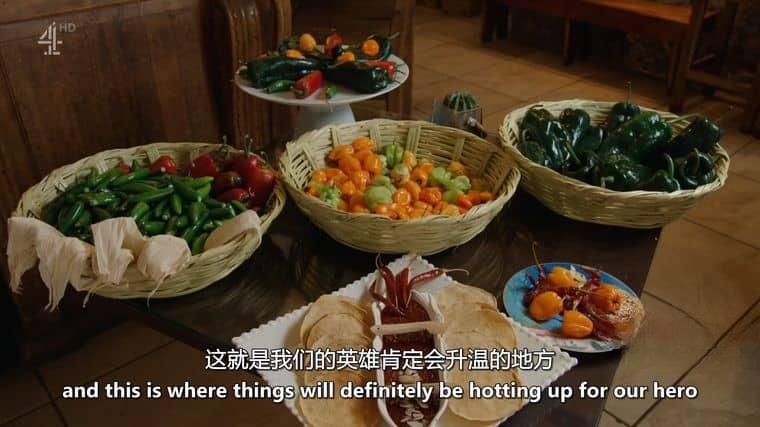

纪录片开篇,以一组极具视觉冲击力的航拍镜头与美食特写奠定基调:意大利那不勒斯的街头,保罗咬下一口冒着热气的玛格丽特披萨,芝士拉丝的瞬间被慢镜头捕捉;日本京都的百年和果子店,老师傅用竹刀将红豆馅细腻地抹在酥皮上;墨西哥的市集里,摊主用石臼手工研磨玉米粉,制作传统塔可 —— 这些画面搭配保罗充满热情的旁白:“美食从来不是孤立的味觉体验,它是一个国家的历史、一片土地的性格、一群人的生活缩影。这一季,我想带着大家走出厨房,去看看那些藏在街头巷尾、市集摊位里的美食,听听它们背后的故事。”

这种 “以美食为切入点,深挖文化内核” 的定位,正是这部纪录片区别于普通美食节目的核心价值。正如保罗在采访中所说:“我不是单纯的‘吃播’,而是想通过美食,让观众看到不同国家的人们如何生活、如何用食物表达情感。比如一块意大利面,它不仅是碳水,更是意大利人对‘家庭团聚’的重视;一份日本寿司,它不仅是食材的组合,更是对‘自然与季节’的敬畏。”

纪录片采用 “每集多国家、每国家多美食” 的碎片化叙事,但通过 “保罗的旅行动线” 与 “文化主题串联”(如 “街头美食的活力”“传统手艺的坚守”“家庭美食的温暖”),让看似零散的美食体验形成完整的文化脉络,避免了 “走马观花” 的浅层呈现。

第一篇章:环球美食巡礼 —— 从街头到餐桌的味觉冒险

第二季的 3 集内容,保罗的足迹遍布欧洲、亚洲、美洲多个国家,每一站都精心挑选了 “代表性强、故事性足” 的美食,既有街头巷尾的平价小吃,也有传承百年的精致料理,全方位展现了不同地域的饮食特色。

欧洲站:传统与创新的味觉碰撞

意大利:“手工匠心” 的碳水盛宴

意大利是保罗欧洲之旅的首站,他将重点放在 “手工制作的传统美食” 上:

那不勒斯玛格丽特披萨:保罗来到那不勒斯的 “认证披萨店”(全意大利仅 90 余家),跟随披萨师学习传统制作工艺 —— 用手将面团揉成薄饼(拒绝擀面杖,保留面团的空气感),涂抹用圣马扎诺番茄制成的酱料(酸度适中、果香浓郁),撒上新鲜水牛芝士,最后放入 485℃的火山岩烤炉,90 秒后出炉。“真正的那不勒斯披萨,饼边应该有焦脆的气泡,咬下去有小麦的香气,芝士要融化但不流得满地都是,” 保罗品尝后赞叹道,“这不是简单的快餐,而是一代代披萨师坚守的手艺,每一个步骤都藏着对‘正宗’的执着。”

博洛尼亚肉酱面:在博洛尼亚的一户普通家庭,保罗跟着女主人玛丽亚学习制作传统肉酱面。玛丽亚用牛肉、猪肉混合,加入红酒、番茄、胡萝卜、芹菜慢炖 4 小时,面条则是手工擀制的新鲜意面。“我妈妈教我做肉酱时说,‘慢一点,才能让味道融合’,” 玛丽亚一边搅拌肉酱一边说,“我们博洛尼亚人,周末的午餐一定要吃肉酱面,全家人围坐在一起,慢慢吃、慢慢聊 —— 这是我们的家庭传统。” 保罗吃完后感慨:“这碗面的味道,比餐厅里的更温暖,因为它有‘家的味道’。”

西班牙:“热情奔放” 的市集美食

西班牙之旅,保罗聚焦 “充满烟火气的市集文化”:

巴塞罗那博盖利亚市集的塔帕斯:博盖利亚市集是欧洲最大的生鲜市集之一,保罗在这里品尝了多种传统塔帕斯 —— 橄榄油浸沙丁鱼、番茄面包、火腿蜜瓜。他与摊主佩德罗交流时,佩德罗说:“塔帕斯的诞生,是因为西班牙人喜欢‘边吃边聊’,一杯葡萄酒配几样小食,就能和朋友聊一下午。它不是正餐,却是西班牙人生活态度的体现 —— 享受当下,不慌不忙。”

瓦伦西亚海鲜饭:在瓦伦西亚的海边餐厅,保罗见证了海鲜饭的制作全过程 —— 用特制的双耳铁锅,先将鸡肉、兔肉(传统海鲜饭用肉而非海鲜)炒香,加入藏红花(让米饭呈现金黄色),再倒入高汤慢煮,最后铺上鲜虾、贝类。厨师告诉保罗:“真正的瓦伦西亚海鲜饭,米饭不能煮得太烂,要有‘夹生感’,这样才能保留米香;藏红花的用量也很关键,多了会苦,少了没味道 —— 这是我们祖辈传下来的秘诀。”

亚洲站:“精致细腻” 的饮食哲学

日本:“季节与自然” 的味觉表达

日本之旅,保罗深入京都、大阪等地,感受 “和食” 的精致与仪式感:

京都和果子:在京都百年老店 “虎屋”,保罗向老师傅学习制作 “樱饼”(春季限定和果子)—— 用盐渍樱花包裹红豆馅,外层是软糯的米粉皮。老师傅解释:“和果子的核心是‘应季’,春天用樱花,夏天用抹茶,秋天用栗子,冬天用红豆 —— 我们通过食物,感受季节的变化。” 保罗尝试制作时,因米粉皮捏得不够均匀,老师傅笑着说:“没关系,手工制作的不完美,也是和果子的魅力之一,就像季节的变化,不会永远一模一样。”

大阪街头的章鱼小丸子:与精致的和果子不同,大阪的章鱼小丸子充满 “街头活力”。保罗在道顿堀的小吃摊前,看着摊主用特制铁盘将面糊、章鱼块、葱花制成球形,外皮煎得金黄酥脆,淋上秘制酱料。摊主告诉保罗:“大阪人喜欢‘热闹的美食’,章鱼小丸子要现做现吃,一口一个,热乎又满足 —— 它是大阪人‘乐观开朗’性格的体现。”

泰国:“酸辣平衡” 的街头风味

泰国之旅,保罗被 “酸辣鲜香” 的味道征服:

曼谷街头的冬阴功汤:在曼谷的巷子里,保罗跟着摊主玲学习制作冬阴功汤 —— 用柠檬叶、香茅、南姜爆香,加入鲜虾、蘑菇,倒入椰奶和鱼露,最后挤上青柠汁。玲说:“冬阴功汤的关键是‘平衡’,酸(青柠)、辣(辣椒)、鲜(虾)、甜(椰奶)要刚好,少一样都不行。我们泰国人家里,每天都会煮一锅汤,全家人一起喝 —— 汤是我们家庭的‘粘合剂’。”

清迈芒果糯米饭:清迈的芒果糯米饭,选用当地盛产的 “水仙芒”(甜度高、果肉细腻),搭配用椰浆浸泡的糯米,淋上浓稠的椰浆酱。保罗品尝后说:“这道甜品不甜腻,芒果的果香和糯米的米香,加上椰浆的醇厚,口感层次很丰富 —— 它就像清迈的天气,温暖又清爽。”

美洲站:“多元融合” 的饮食特色

墨西哥:“玉米为根” 的传统美食

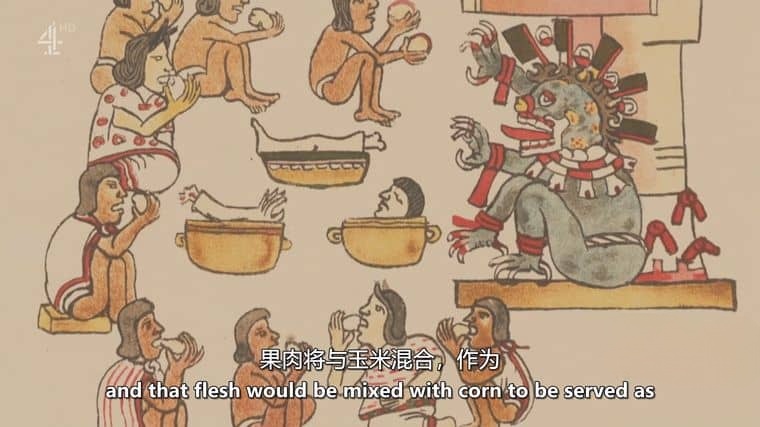

墨西哥之旅,保罗聚焦 “玉米文化”(玉米是墨西哥的 “国粮”,已有数千年种植历史):

手工玉米塔可:在墨西哥城的市集,保罗跟着摊主卡洛斯用石臼手工研磨玉米粉 —— 将干玉米浸泡在石灰水中(传统方法,让玉米更易消化),然后用石臼反复捶打,制成细腻的玉米面团。卡洛斯说:“我们墨西哥人,一天三顿都离不开玉米,塔可、玉米饼、墨西哥粽,都是用玉米做的。手工研磨的玉米粉,比机器磨的更有嚼劲,有玉米本身的香味 —— 这是我们对祖先的尊重,他们传下来的方法,不能丢。”

瓦哈卡巧克力 mole 酱:mole 酱是墨西哥最复杂的酱料之一,保罗在瓦哈卡的一户家庭中,见证了 mole 酱的制作 —— 需要 20 多种食材(巧克力、辣椒、坚果、香料),慢炖 5 小时。女主人说:“mole 酱通常在节日或重要场合制作,比如圣诞节、婚礼,它代表‘团圆与祝福’。制作过程很麻烦,但全家人一起帮忙,一边做一边聊天,很开心。”

美国:“移民融合” 的城市美食

美国之旅,保罗选择纽约、新奥尔良等城市,感受 “移民带来的饮食融合”:

纽约犹太黑麦面包:在纽约的犹太面包店,保罗品尝了传统黑麦面包 —— 外皮酥脆,内部柔软,带有淡淡的酸味。面包师说:“这是犹太移民从欧洲带来的手艺,在美国又加入了当地的黑麦粉,形成了独特的味道。犹太家庭在安息日,一定会吃黑麦面包,搭配熏牛肉 —— 这是我们的文化传承,即使在美国,也不能忘。”

新奥尔良克里奥尔炖菜:克里奥尔炖菜是法国、西班牙、非洲移民饮食文化的融合,保罗在新奥尔良的餐厅,品尝了这道经典菜品 —— 用鸡肉、香肠、海鲜、蔬菜慢炖,加入番茄和香料,搭配米饭。厨师告诉保罗:“新奥尔良是个移民城市,克里奥尔炖菜就像这里的人一样,多元又包容 —— 每一种食材,都代表一个族群的文化,融合在一起,就是新奥尔良的味道。”

第二篇章:保罗的 “独特视角”—— 烘焙大师的美食解读

作为专业烘焙大师,保罗在纪录片中并非 “普通游客”,他凭借对食材、工艺的专业敏感度,能从 “细节中挖掘美食的精髓”,这种独特视角让纪录片的美食解读更具深度。

对 “食材” 的敏锐感知

保罗擅长从食材的 “产地、处理方式” 判断美食的品质:

在意大利品尝橄榄油时,他能通过 “气味(果香、草本香)、口感(顺滑度、辛辣感)” 判断橄榄油的等级,甚至能说出橄榄油的采摘时间(“这瓶橄榄油有新鲜的青草香,应该是今年 10 月刚采摘的”);

在日本品尝大米时,他能分辨出 “新米与陈米” 的区别(“新米煮出来的饭,颗粒分明,有甜味,陈米则会有涩味”),让当地厨师惊叹 “比我们还懂大米”。

这种专业感知,不仅让观众学到 “如何辨别美食好坏”,也让当地美食创作者感受到 “被理解、被认可” 的尊重 —— 例如,墨西哥的玉米摊主卡洛斯,在保罗称赞他的玉米粉 “研磨得细腻,保留了玉米的胚芽香” 时,激动地说:“很少有人注意到这些细节,你懂我的手艺。”

对 “工艺” 的深度探索

保罗不会只 “品尝美食”,更会深入了解美食的制作工艺,甚至亲自尝试,这种 “参与式体验” 让纪录片更具互动感:

在西班牙学做海鲜饭时,他重点关注 “火候的控制”,向厨师请教 “如何判断米饭是否煮到‘夹生感’”,并尝试用木勺搅拌米饭,感受米粒的软硬程度;

在日本学做和果子时,他认真练习 “红豆馅的抹匀技巧”,虽然一开始抹得不够均匀,但在老师傅的指导下逐渐掌握要领,最后做出的樱饼得到老师傅的认可。

他在尝试过程中,还会结合自己的烘焙经验,进行 “跨领域对比”—— 例如,将意大利披萨的面团发酵,与面包的发酵工艺对比:“披萨面团的发酵时间比面包短,这样才能保留面团的韧性,烤出来的饼边才有气泡感,和面包追求的‘松软’不一样。” 这种对比,让观众更容易理解不同美食工艺的差异。

对 “故事” 的真诚倾听

保罗最大的魅力,在于他 “真诚、平等” 的交流态度 —— 无论是面对米其林大厨,还是街头小贩,他都会认真倾听对方的故事,不摆架子,不刻意讨好:

在泰国采访冬阴功汤摊主玲时,玲提到 “自己的丈夫去世后,为了养活孩子,才开始摆摊卖汤”,保罗没有打断,而是轻声说:“这一定很不容易,你很坚强。” 这种共情让玲敞开心扉,分享更多关于汤的故事;

在纽约采访犹太面包师时,面包师提到 “二战时,祖父带着面包配方逃到美国,才有了现在的面包店”,保罗认真记录下这个故事,并说:“你的面包里,有你祖父的勇气和坚持,这是最珍贵的配料。”

这种 “尊重与共情”,让纪录片的 “文化交流” 不再是表面的 “打卡式采访”,而是真正的 “人与人之间的连接”。

第三篇章:纪录片价值 —— 视觉盛宴与文化启蒙的双重意义

《保罗吃遍美食 2022》第二季的价值,远不止于 “让观众流口水”,更在于它通过美食,为观众提供了 “了解世界、理解文化” 的窗口,具有视觉、文化、生活三重启示意义。

视觉层面:1080P 高清画质的 “味觉可视化”

纪录片采用 1080P 高清拍摄,搭配专业的光影运用,让美食呈现出 “诱人至极” 的视觉效果:

特写镜头:慢镜头捕捉芝士拉丝、酱汁滴落、食材翻炒的瞬间,让观众仿佛能 “闻到香味”;

色彩搭配:意大利披萨的红(番茄)、白(芝士)、绿(罗勒),日本和果子的粉(樱花)、白(米粉皮)、褐(红豆馅),墨西哥塔可的黄(玉米饼)、红(辣椒)、绿(生菜),色彩鲜明且富有地域特色;

场景氛围:市集的热闹、家庭厨房的温馨、餐厅的精致,通过镜头语言传递给观众,让观众 “身临其境”。

这种 “视觉盛宴”,不仅满足了观众的感官体验,也让 “美食” 成为 “视觉艺术”,提升了纪录片的观赏性。

文化层面:打破偏见,理解多元

纪录片通过展现不同国家的美食文化,帮助观众打破 “刻板印象”,理解 “多元文化的价值”:

很多人认为 “美国只有快餐”,但纪录片展现了美国的犹太黑麦面包、克里奥尔炖菜,证明美国也有深厚的传统美食文化;

很多人认为 “泰国菜只有酸辣”,但纪录片中的芒果糯米饭、椰浆汤,展现了泰国菜 “平衡、细腻” 的一面。

正如保罗在纪录片结尾所说:“通过美食,我发现不同国家的人们,虽然生活方式不同,但对‘美好食物’的追求、对‘家庭’的重视、对‘传统’的坚守,是相通的。这就是文化的魅力 —— 差异让世界更精彩,而相通的情感让我们彼此理解。”

生活层面:激发 “探索与分享” 的热情

对普通观众而言,这部纪录片还能激发 “探索美食、分享生活” 的热情:

很多观众在观看后,会尝试在家制作纪录片中的美食(如意大利肉酱面、墨西哥塔可),甚至计划去这些国家旅行,亲身体验当地美食;

也有观众会更关注身边的美食,尝试去本地的市集、小店探索,发现 “家门口的美味”;

更重要的是,纪录片传递的 “用美食连接情感” 的理念,让观众意识到 “和家人朋友一起做饭、吃饭,是最温暖的生活方式”—— 很多观众表示,“看完纪录片后,我开始每周和家人一起做一顿饭,聊聊天,感觉家庭关系更亲密了。”

资源说明与观看提示

资源信息:第二季共 3 集,总文件大小 4.55G,1080P 高清分辨率保证画面细节清晰,中英双字幕准确传达对话内容与文化背景,官方纯净版无多余干扰元素,适合在电视、电脑、平板等设备上观看。

观看建议:

建议 “搭配美食观看”—— 可以在晚餐时播放,一边吃一边看,沉浸式感受美食的魅力;

适合 “家庭共同观看”—— 老人可以了解世界各地的文化,孩子可以认识不同的食材与饮食传统,增进家庭交流;

观看后可 “延伸探索”—— 根据纪录片中的美食,查找相关食谱,尝试在家制作,或查找本地的异国餐厅,亲身体验;

版权提示:若需获取资源,请通过正规平台或授权渠道,尊重版权方权益;如发现下载地址失效或侵权内容,可按提示联系版权方