纪录片《寻找列侬 2018》:悲剧与音符里的灵魂印记

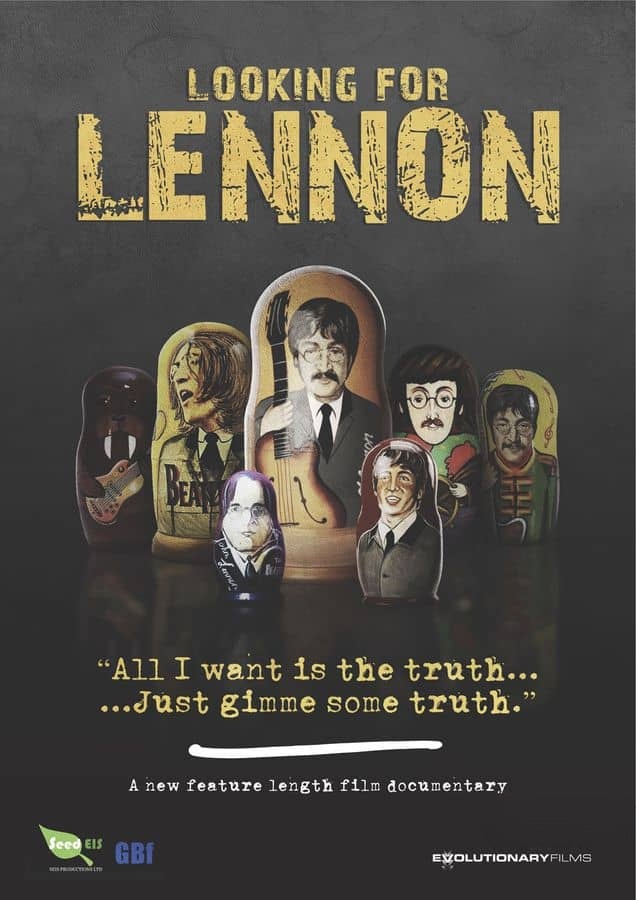

美国 2018 年纪录片《寻找列侬》(Looking for Lennon),以 1080P 高清英语中英双字呈现,1.4G 的体量避开对约翰・列侬 “披头士传奇” 的常规叙事,转而深耕其早年生活 —— 那些未被聚光灯照亮的平凡过往,那些塑造他个性棱角与音乐内核的悲剧经历。影片通过与列侬有过交集的受访者口述,既还原了他作为 “普通人” 的脆弱与挣扎,也挖掘出他对身边人潜移默化的积极影响,让 “寻找列侬” 的过程,成为一次对灵魂本质的温柔触碰。

开篇以利物浦的清晨街道镜头切入:灰蓝色的天空下,红砖老房子排列整齐,镜头停在一栋挂着 “约翰・列侬故居” 铭牌的建筑前。一位白发老人(列侬童年邻居)站在门口,手指轻轻划过斑驳的墙面:“他小时候总坐在台阶上发呆,手里攥着断弦的吉他,谁也不知道他在想什么。” 画面随即切换到黑白老照片:少年列侬穿着 oversized 的外套,眼神里带着与年龄不符的疏离,旁白缓缓响起:“在成为‘摇滚偶像’之前,他只是个被命运推着走的孩子 —— 家庭的破碎、童年的孤独,这些悲剧像种子,最终在他的音乐里开出了花。”

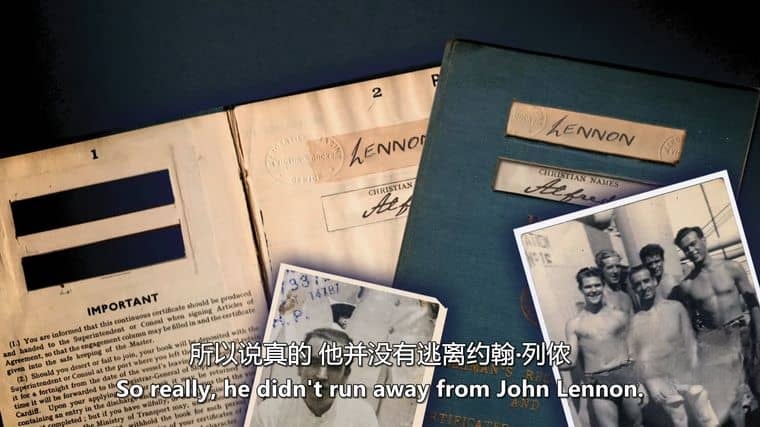

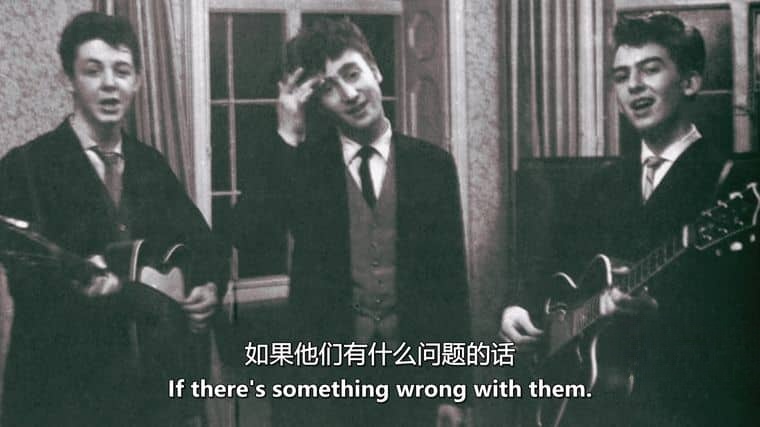

核心围绕 “列侬早年的三重人生印记” 展开。第一重是 “悲剧底色:家庭破碎与孤独的滋养”。纪录片通过列侬继妹、童年好友的采访,还原他颠沛的早年生活:父母离异后,他先后在母亲与姨妈家辗转,母亲的突然离世成为他一生的痛。受访者回忆,列侬很少主动提及家庭,却会在深夜的排练室里,弹唱自编的悲伤旋律:“那首歌没有歌词,只有断断续续的哼唱,听得人心里发紧。” 正是这份深入骨髓的孤独,让他后来的音乐充满对 “爱与和平” 的渴望 ——《Mother》里对亲情的呐喊,《Imagine》中对理想世界的构想,都能在他早年的悲剧经历中找到源头。“他不是天生就想呼吁和平,是他太清楚孤独与失去的滋味,所以才希望所有人都能被温柔对待。” 音乐评论家在镜头前解读。

第二重是 “个性塑造:叛逆外表下的敏感与共情”。少年列侬因家庭变故显得叛逆不羁,常以恶作剧掩饰内心的脆弱,但受访者眼中的他,却藏着难得的共情力:邻居家孩子因残疾被嘲笑,列侬会站出来保护他,还教他用弹吉他转移注意力;学校里的贫困同学买不起午餐,他会悄悄把自己的三明治递过去。“他看起来不好惹,其实心很软。” 列侬的童年玩伴笑着说,“有次我丢了父亲留下的钢笔,他陪我在雨中找了整整一下午,最后还把自己的钢笔送给我,说‘这个更好用’。” 这些细节打破了 “列侬只是叛逆偶像” 的刻板印象,展现出他个性中柔软、温暖的一面 —— 这份敏感与共情,也成为他音乐打动人心的关键。

第三重是 “积极回响:不经意间的人生照亮”。纪录片的动人之处,在于记录了列侬对他人人生的微小却深刻的影响:一位曾与列侬在酒吧同台演出的音乐人回忆,当年自己因家境贫困想放弃音乐,列侬对他说 “音乐不是为了赚钱,是为了让自己不孤单”,这句话让他坚持至今;还有位女士坦言,少女时期因容貌自卑,列侬在签名时对她说 “你笑起来比星星还亮”,这份鼓励让她逐渐走出自卑。“他可能不记得这些小事,但对我们来说,却是改变人生的光。” 受访者们的讲述,让 “寻找列侬” 不再是对 “名人” 的追溯,而是对 “普通人之间温暖联结” 的见证。

结尾处,镜头从利物浦的故居转向纽约中央公园的 “草莓地” 纪念地:来自世界各地的人在此驻足,有人轻声哼唱《Imagine》,有人在纪念墙上写下对列侬的思念。旁白响起:“我们寻找的不是那个光芒万丈的列侬,而是那个经历过痛苦却依然选择相信爱的普通人 —— 他的悲剧让他的音乐有了重量,他的温柔让他的灵魂有了温度。”

这部纪录片篇幅不长,却以细腻的视角,为观众呈现了一个更真实的列侬。它让我们明白,列侬的伟大不仅在于他的音乐,更在于他从自身悲剧中汲取力量,用爱与共情照亮他人的人生 —— 这份 “于破碎中寻找光明” 的精神,正是他留给世界最珍贵的礼物。