在冈山市一条没有名字的巷口,清晨四点,第一束橘色路灯刚熄,一只三花猫跳上废弃自动贩卖机的顶端,像守夜人完成交接。它俯视的街角,是纪录片《和平》长达九十分钟的全部舞台——没有旁白,没有配乐,只有风、猫、人,以及时间本身。

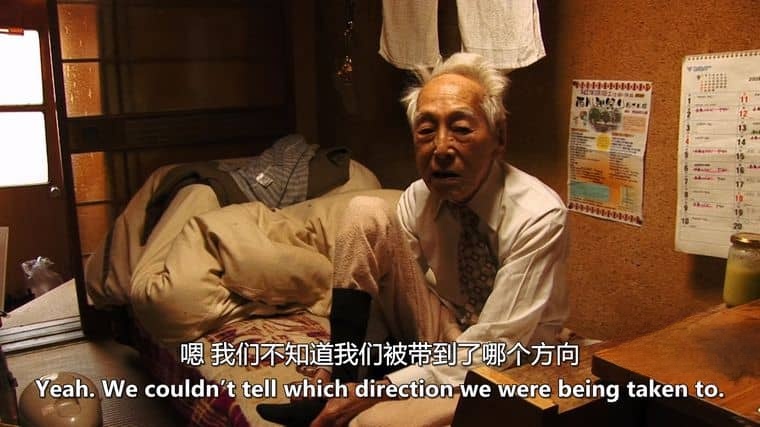

镜头先对准一位推着自行车送报的老人。报纸落在每户门垫上的声音,像极轻的鼓点。老人经过巷口时,猫微微侧身,尾巴扫落一片樱花瓣;老人并未停步,却在走出画面后把半片烤鱼搁在台阶。镜头静止三十秒,猫下来吃鱼,咀嚼声清晰得像心跳。导演用这种“留白”告诉观众:和平不是口号,而是一次无需对视的默契。

随后画面切到一家小诊所的后门。护士把一只刚安乐死的病猫放进纸箱,纸箱又被放进冷冻柜。柜门合拢的闷响之后,镜头切到同一条街的另一端:一只新生的小猫正被孩子捧在掌心,脐带尚未完全脱落。生与死被放在同一卷胶片的两端,中间没有任何解释,却像呼吸一样自然——接受失去,也迎接到来。

中午,阳光把巷子切成明暗两格。一只黑猫占据阴影,拒绝任何人靠近;一位拄拐的中年男人坐在光里,用激光笔逗它。红点落在墙上、地面、男人的拐杖头,黑猫始终不动。男人收起激光笔,从口袋里掏出真正的羽毛逗猫棒。这一次黑猫扑了出去,羽毛缠在拐杖上,男人第一次露出笑容。影片在此刻给出唯一一句字幕:“拒绝是另一种邀请。”

傍晚,镜头跟随一只白猫穿过屋顶、电线、寺庙的瓦脊,最后停在一座小墓园。墓前摆着一排小瓷碗,碗里是清水和猫粮。白猫低头喝水时,背景里传来远处学校的放学铃声。生与死、人与猫、童年与暮年,在这一口水的时间里重叠。

夜色降临,巷口的路灯再次亮起。送报老人推着空车回来,台阶上的鱼骨已不见踪影。他抬头看看屋顶——那只三花猫正沿着屋脊走向黑暗深处。镜头慢慢拉远,整条巷子变成一幅静止的浮世绘:灯光、樱花、猫的剪影、人的背影。没有高潮,也没有答案。

影片结束前的最后一分钟,画面完全静止:一只猫趴在窗台上打盹,窗内是熟睡的孩子。字幕缓缓浮现:“和平不是没有问题,而是问题被允许存在。”然后黑屏。

观众这才意识到,《和平》用九十分钟的凝视教会我们:共存不是消除差异,而是学会在同一帧画面里容纳所有矛盾——生与死、亲近与疏离、给予与拒绝——就像冈山的猫与人,在一条无名小巷里共享同一片月光。