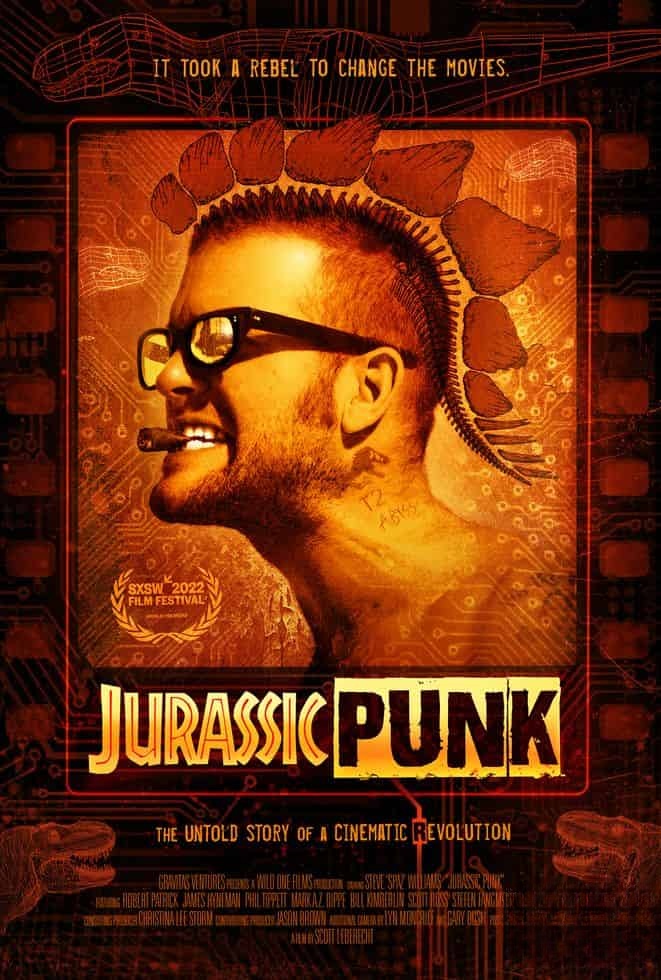

纪录片《侏罗纪朋克 2022》:数字恐龙的缔造者,在叛逆与创新中迷失的动画先驱

美国 2022 年推出的《侏罗纪朋克(Jurassic Punk)》,以 1080P 高清画质、5.14G 的内容体量及 “英语中英双字” 的官方纯净版呈现,成为一部聚焦电脑动画行业传奇人物的纪实作品。这部纪录片将镜头对准史蒂夫・斯帕兹・威廉姆斯(Steve ‘Spaz’ Williams)—— 这位以叛逆著称的动画先驱,凭借 1993 年《侏罗纪公园》中栩栩如生的数字恐龙,彻底颠覆了好莱坞的视觉特效逻辑,让电脑动画从边缘技术一跃成为主流;但他骨子里对无政府状态的渴望、对行业权威的鲁莽反抗,却让这份足以载入史册的成就,最终与他应得的认可擦肩而过,留下一段创新与遗憾交织的复杂人生故事。

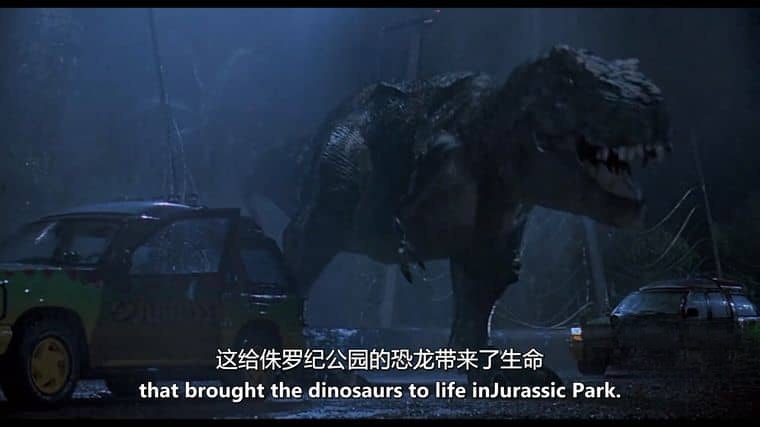

纪录片的叙事张力,始于对 “技术革命:数字恐龙如何改写好莱坞规则” 的震撼还原。镜头没有开篇即渲染斯帕兹的叛逆性格,而是先将观众拉回 1990 年代初的好莱坞 —— 当时的视觉特效仍以定格动画、微缩模型为主,电脑动画因 “缺乏真实感” 被视为 “儿童动画专属”,甚至有业内大佬断言 “数字生物永远无法撑起主流电影的关键场景”。而斯帕兹,这位在工业光魔(ILM)被视为 “异类” 的动画师,却偏要挑战这一 “不可能”。

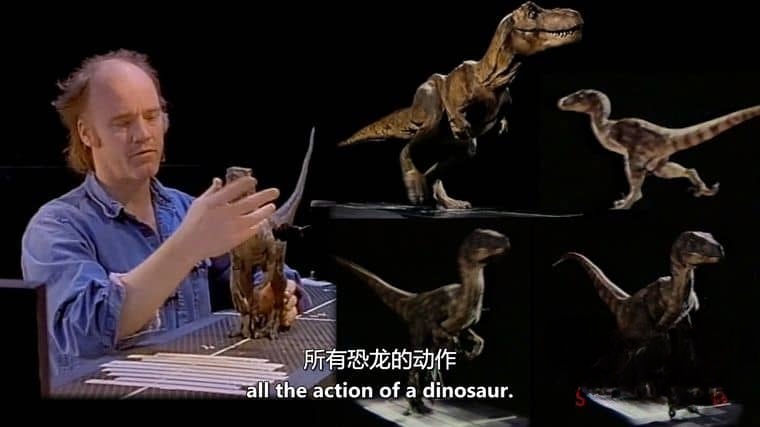

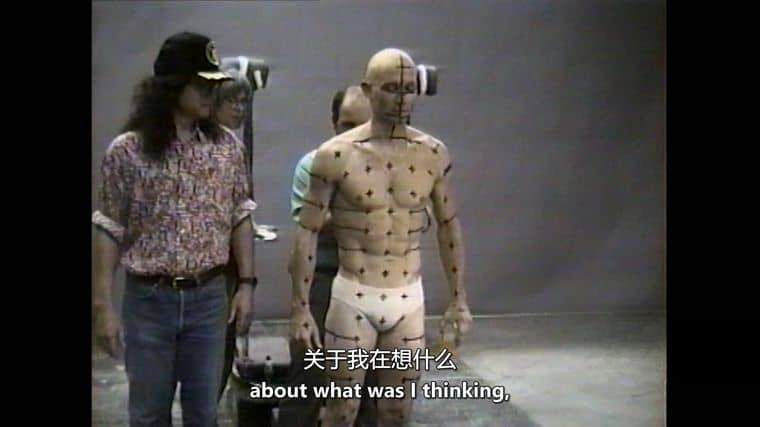

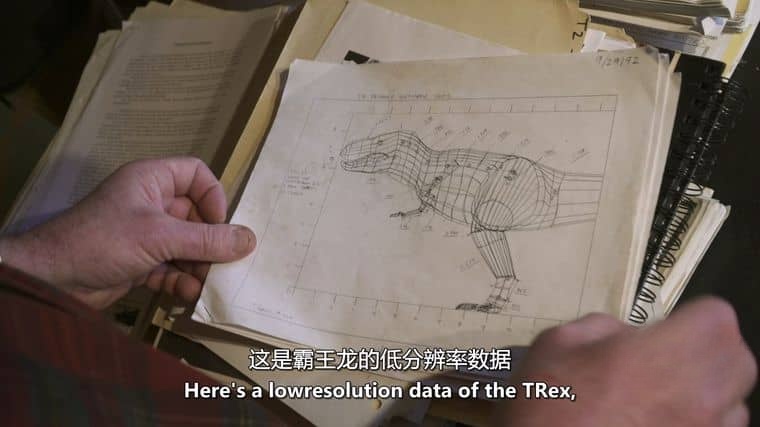

纪录片通过斯帕兹的同事访谈、当年的技术手稿与未公开测试片段,还原了数字恐龙的诞生历程:为了让恐龙的皮肤纹理、肌肉运动达到 “以假乱真” 的效果,斯帕兹摒弃了当时行业通用的 “程序化动画”,转而开发全新的 “生物运动模拟系统”—— 他亲自研究恐龙化石资料,观察现代爬行动物的运动轨迹,甚至用自己的动作捕捉数据调整恐龙的行走姿态;为解决数字模型与实景拍摄的融合难题,他熬夜优化渲染算法,让恐龙在丛林、雨夜等场景中,光影反射与环境互动达到前所未有的真实度。当《侏罗纪公园》中霸王龙冲出围栏的镜头首次在影院亮相时,观众的惊呼与业内的震动,印证了斯帕兹的成功 —— 他不仅创造了数字恐龙,更开创了 “电脑动画塑造真实生物” 的新纪元。工业光魔前同事在访谈中直言:“斯帕兹的技术,让我们提前十年进入了数字特效时代。”

纪录片的核心魅力,在于对 “性格悖论:叛逆如何成就他,也摧毁他” 的深度剖析。斯帕兹的创新力与他的叛逆性格如同一枚硬币的两面:正是这份不循规蹈矩的 “朋克精神”,让他敢于打破技术桎梏;但也正是这份对权威的漠视,让他在成就之后陷入孤立。

他对 “无政府状态” 的追求,体现在工作中的每一个细节:在工业光魔期间,他拒绝遵守公司的层级汇报制度,常常绕过直属领导直接向项目负责人提交方案;为了坚持自己的技术思路,他不惜与团队爆发激烈争执,甚至在重要测试前擅自修改动画参数 —— 某次恐龙行走测试中,他为了让动作更 “野性”,临时调整了关节活动幅度,虽让测试效果惊艳,却因未提前报备导致后续流程混乱。同事回忆:“斯帕兹的脑子里只有‘做好动画’,却从没想过‘如何在规则内做好动画’。”

而对行业权威的 “鲁莽反抗”,则成为他错失认可的关键。《侏罗纪公园》上映后,数字恐龙的成功引发全球关注,行业奖项与媒体专访纷至沓来,但这些荣誉大多被归功于工业光魔的 “团队成果”,斯帕兹作为核心创作者的名字却鲜少被提及。面对这种 “功劳被稀释” 的局面,斯帕兹没有选择理性沟通,而是以极端方式反抗:他在公开采访中痛斥行业 “压制个体创新”,甚至嘲讽工业光魔的管理层 “不懂技术却抢功”;在某次重要颁奖礼后台,他因不满奖项归属,与主办方发生肢体冲突,彻底断送了后续的合作与曝光机会。纪录片中,一段斯帕兹晚年的采访片段尤为唏嘘:“我创造了那些恐龙,它们改变了一切,但没人记得我是谁。” 这种 “成就与认可的错位”,正是他叛逆性格埋下的伏笔 —— 他赢了技术革命,却输了与行业规则的博弈。

纪录片的深刻之处,在于对 “行业反思:创新者与规则的永恒博弈” 的探讨。它没有将斯帕兹的遭遇简单归咎于 “性格缺陷”,而是通过他的故事,折射出电脑动画行业早期的生态困境:当时的特效公司更强调 “团队协作”,对个体创新的包容度极低;行业权威掌握着资源与话语权,叛逆者往往难以获得公平的评价机会。正如纪录片中一位特效总监所说:“斯帕兹的问题在于,他把‘对抗规则’当成了目的,却忘了‘规则’有时也是保护创新的框架 —— 没有合作,再厉害的技术也难以落地;没有沟通,再伟大的成就也难以被看见。”

同时,纪录片也不回避斯帕兹自身的问题:他的 “无政府状态” 本质上是对行业秩序的过度否定,他的 “反抗权威” 往往夹杂着个人情绪的宣泄,这种缺乏策略的对抗,最终让他从 “行业革命者” 变成了 “孤家寡人”。影片中,斯帕兹的家人透露,他晚年时常翻看《侏罗纪公园》的电影海报,盯着上面的 “工业光魔特效” 字样沉默良久 —— 这份沉默里,有对过往成就的骄傲,更有对当年选择的遗憾。

作为一部 “官方纯净版” 纪录片,《侏罗纪朋克》始终保持着客观中立的叙事风格。它既展现了斯帕兹作为技术天才的光芒 —— 数字恐龙的每一个细节都在诉说他的创新力;也不掩饰他作为 “人” 的缺陷 —— 那些因叛逆引发的冲突、因冲动造成的失误,都被真实地呈现在镜头前。这种 “不美化、不回避” 的呈现,让斯帕兹的形象不再是简单的 “悲剧英雄”,而是一个有血有肉、充满矛盾的真实个体。

影片结尾,镜头扫过现代好莱坞的特效工作室 —— 年轻的动画师们用着斯帕兹当年开创的技术,制作着更复杂的数字生物;而斯帕兹,这位数字恐龙的缔造者,却只能在自己的小工作室里,偶尔为独立电影做些零散的动画工作。旁白响起:“他用创新打破了旧世界的边界,却没能在新世界找到自己的位置。” 这部纪录片的价值,不仅在于记录了一位动画先驱的传奇与遗憾,更在于它为所有创新者敲响了警钟:真正的创新,需要突破技术的勇气,更需要理解规则、学会协作的智慧 —— 唯有如此,才能让才华被看见,让成就被铭记。