《商於古道 2018》:六百里古道上的历史回响

纪录片《商於古道 2018》全 3 集,将镜头对准了这条承载着千年历史的古老通道。商於古道作为古代重要的军事、政治、商贾之道,其历史可追溯至春秋战国时期。它从陕西省商洛市(古时曾称上洛郡、上洛侯国、洛州、“商州”)蜿蜒通向河南省内乡县柒於镇,全长约六百里。在不同的历史时期,它有着不同的称谓 —— 秦汉时称作 “武关道”,唐时则称为 “商山道” 或 “商州道”。影片沿着这条古道的遗迹,探寻着它在历史长河中所扮演的重要角色,还原那些发生在古道之上的兴衰往事。

第一集:春秋战国的烽火与初兴

第一集,纪录片将时间拉回春秋战国时期,探寻商於古道的起源与早期功能。在那个诸侯争霸的年代,商於古道所处的地理位置极为重要,它连接着秦、楚等国,是军事战略上的必争之地。“商於之地,地势险要,扼守着秦楚往来的咽喉,谁控制了这条古道,就掌握了军事上的主动权。” 一位历史学者在片中解释道。

考古学家在古道沿线发现了大量春秋战国时期的兵器、城防遗址,这些文物无声地诉说着当年的烽火岁月。在商洛市境内的一处古城遗址中,出土了带有秦、楚两国印记的陶器和货币,证明了当时两国通过这条古道进行着频繁的军事对峙与少量的民间交流。“那时候的商於古道,更多的是作为军事通道存在,士兵的行军、粮草的运输,都依赖这条道路,” 考古学家指着遗址中的车马坑说,“从这些车马的痕迹来看,当年这里的交通十分繁忙。”

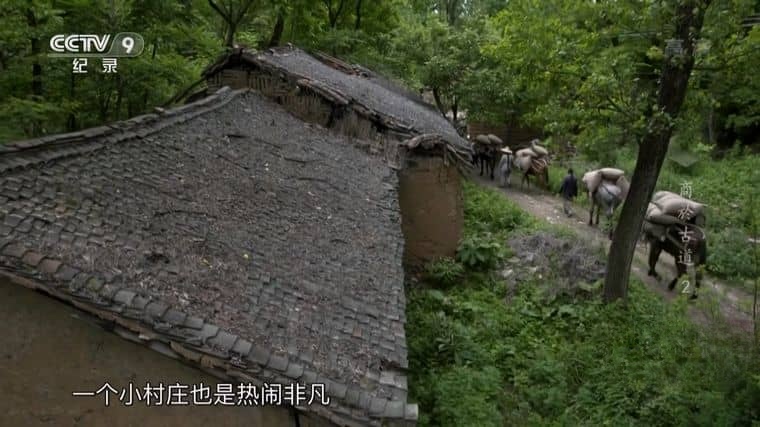

除了军事功能,商於古道在春秋战国时期也开始显现出商贸的雏形。一些沿途的村落逐渐形成了小型的集市,当地的特产如商洛的核桃、木耳等,通过古道被运往楚国,而楚国的丝绸、茶叶等也被带到秦国。虽然此时的商贸规模不大,但为古道后来的繁荣奠定了基础。

第二集:秦汉至唐的繁华与变迁

第二集,镜头聚焦于秦汉至唐代,这一时期的商於古道迎来了它的繁华时代,名称也随之发生改变。秦汉时,古道被称作 “武关道”,成为了连接关中与南阳、荆楚地区的重要通道。秦始皇统一六国后,为了加强对地方的控制,对商於古道进行了大规模的整修,铺设了石板路,修建了驿站,使得道路的通行能力大幅提升。“秦汉时期的武关道,不仅是军事要道,更是帝国传递政令、运输物资的主动脉,” 历史学者介绍道,“当年秦始皇南巡,就曾经过武关道,留下了许多历史遗迹。”

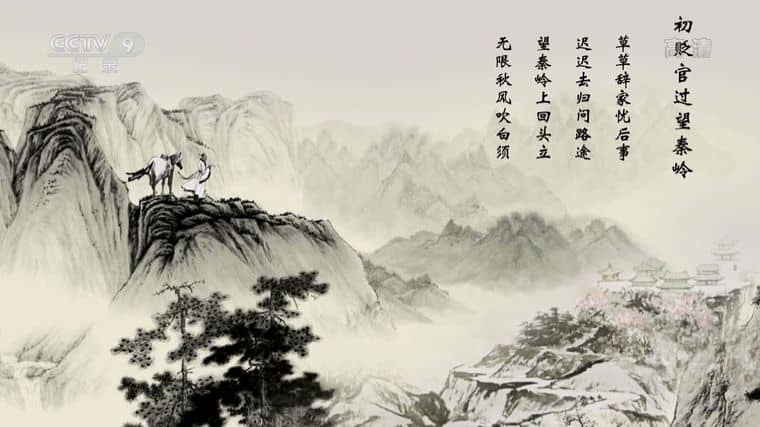

到了唐代,商於古道又被称为 “商山道” 或 “商州道”,此时的古道迎来了最为繁荣的时期。唐代的诗歌中,有许多关于商於古道的描写,如 “商山名利路,夜亦有人行”,生动地展现了古道上的繁忙景象。纪录片中展示了唐代驿站的遗址,从遗址的规模和出土的文物来看,当时的驿站不仅提供住宿、换马等服务,还承担着商贸交易的功能。大量的丝绸、瓷器、茶叶等商品通过商山道运往各地,古道沿线的城镇也因此迅速发展起来,如商州城就成为了当时重要的商业枢纽。

唐代的文人墨客也常常往来于商於古道,留下了许多脍炙人口的诗篇。李白、杜甫、白居易等都曾在古道上留下足迹,他们的诗歌不仅描绘了古道的自然风光,也反映了当时的社会风貌。“商於古道在唐代,已经不仅仅是一条物理上的道路,更是一条文化传播之路,” 文学专家在片中说,“这些诗歌让我们得以窥见当年古道的繁华与文人的心境。”

第三集:古道的遗产与今韵

第三集,纪录片将目光转向了商於古道的历史遗产以及它在今天的意义。随着时代的发展,交通方式的革新,商於古道逐渐失去了它作为主要交通要道的地位,但它所承载的历史文化价值却愈发凸显。古道沿线保存下来的古城墙、驿站、寺庙、碑刻等遗迹,成为了研究古代历史、军事、商贸、文化的重要实物资料。

纪录片团队走访了古道沿线的多个村落,记录了当地居民与古道之间的深厚情感。许多村民的祖辈都曾依靠古道为生,或经商,或驿站服役,古道上的故事在他们口中代代相传。“这条古道是我们的根,它见证了我们祖辈的生活,也塑造了我们当地的文化习俗,” 一位老人深情地说。如今,当地政府和民众开始重视对商於古道的保护与开发,修复了部分重要的遗迹,开发了古道旅游线路,让更多的人有机会走进这条千年古道,感受它的历史魅力。

商於古道所蕴含的精神也激励着今天的人们。它所体现的开放、交流、合作的理念,在当代依然具有重要的意义。古道上曾经的繁华与变迁,也让我们深刻认识到交通对于地区发展的重要性。“商於古道虽然已经不再是交通主干道,但它所承载的历史文化和精神遗产,是我们宝贵的财富,” 文化学者在片中总结道,“它提醒着我们要珍惜历史,传承文化,同时也要以开放的心态面向未来。”

《商於古道 2018》全 3 集,通过对古道历史的梳理和现状的展现,让观众全面了解了这条六百里古道的兴衰历程。它不仅是一部关于道路的纪录片,更是一部关于历史、文化、商贸的史诗,让我们在感受古道历史魅力的同时,也思考着它在今天的价值与意义。商於古道就像一条纽带,连接着过去与现在,让我们得以在历史的回响中,汲取前进的力量。