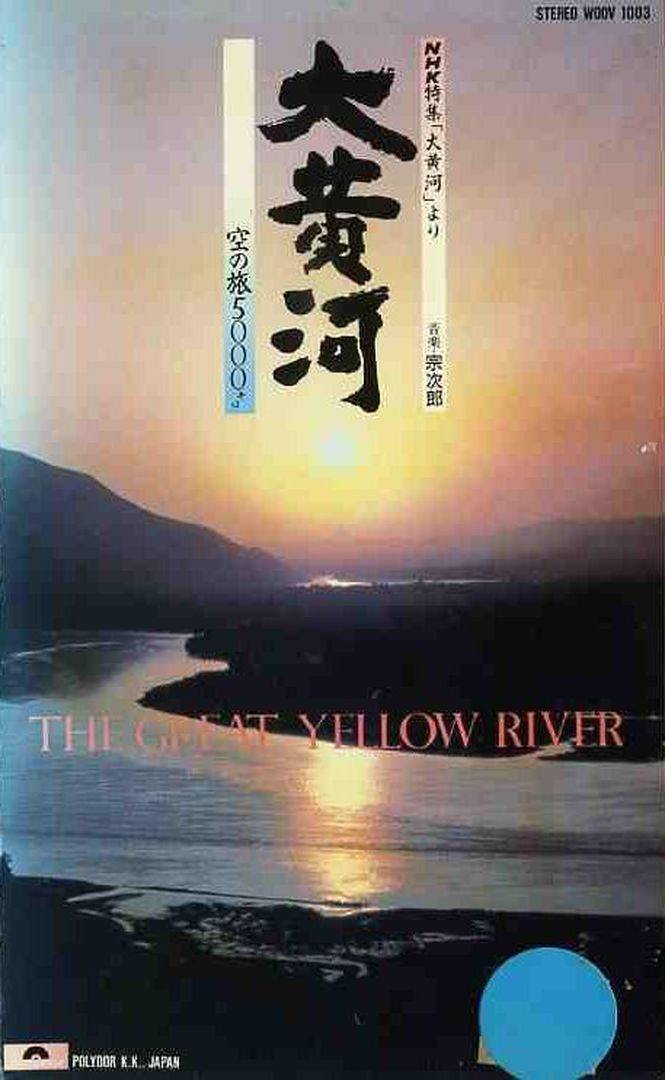

NHK 纪录片《大黄河 1986》:穿越五千年的母亲河史诗

NHK 纪录片《大黄河 1986》全 10 集,以中日联合收集的 “丝绸之路” 后的数据为基础,记录了从黄河源头到渤海的壮阔探险旅程。这条被中国人民称为 “母亲河” 的河流,发源于青海省巴彦哈尔山脉北麓,全长 5464 公里,贯穿中国大陆,最终汇入山东省渤海。作为中华民族的发祥地,黄河流域孕育了灿烂的古代文明、深厚的文化内涵,滋养了数亿中华儿女,在中国人心中有着举足轻重的地位。摄制组克服重重困难,通过划船、骑马、徒步甚至航拍等方式,足迹遍布车辆难及的悬崖险滩,总行程超过地球赤道长度 50000 公里,全方位展现了黄河沿途的自然风光、文化遗产、历史事迹与风俗习惯,同时也关注到流域内的污染问题,为观众呈现了一部立体的黄河史诗。

第 1 集《追寻黄河之源》

黄河在中国人心中的分量不言而喻,而它的源头始终蒙着一层神秘的面纱。本集记录了探索队寻找黄河源头的艰辛旅程。队员们深入青海省巴彦哈尔山脉北麓的无人区,在广袤的草原与冰川间穿梭,克服高原反应、恶劣天气等重重阻碍。他们沿着潺潺溪流逆流而上,对比古籍记载与实地勘探,最终在一片湿地中找到了那股最初的涓涓细流。镜头下,源头的水清澈见底,与下游浑浊的黄河形成鲜明对比,却同样充满了生命力。这场追寻不仅是对地理源头的探索,更是对中华民族文化根脉的追溯,让观众明白 “母亲河” 的生命从何而来。

第 2 集《下游激流旅程》

找到黄河源头后,探索队沿着河道继续前行,本集聚焦于下游的激流险滩。在西藏的暮色中,三架越野吉普车行驶在迂回曲折的山路上,队员们时而下车徒步,时而乘船漂流。黄河在这里展现出桀骜不驯的一面,湍急的河水冲击着礁石,掀起巨大的浪花,两岸是陡峭的峡谷,岩石被河水冲刷得形态各异。探索队记录下河流的水文特征、两岸的地质地貌,以及沿途藏族村落与黄河相依存的生活场景。一位藏族老人讲述着祖辈与黄河打交道的故事,如何在汛期躲避洪水,如何利用河水灌溉青稞田,让观众感受到人与河之间既敬畏又依赖的复杂关系。

第 3 集《探索塔尔寺》

黄河的支流如同血脉,将不同的商业、旅客、文化与传统在甘肃人民中传播,而塔尔寺就坐落在其中一条支流之上。本集跟随探索队走进这座藏传佛教圣地,镜头扫过金碧辉煌的佛殿、栩栩如生的酥油花、虔诚诵经的僧侣。塔尔寺不仅是宗教活动的场所,更是多元文化交融的见证,它的建筑风格融合了藏、汉等民族的特色,寺内的文物记录着丝绸之路与黄河流域的文化交流史。探索队与寺内的僧人交流,了解塔尔寺与黄河的渊源 —— 寺庙的修建离不开黄河水的滋养,而黄河流域的安定也为寺庙的发展提供了保障,展现了宗教文化与自然环境的紧密联系。

第 4 集《异境之民》

黄河流域地大物博,沿途生活着不同民族的人民,本集展现了他们多样的生活面貌。从高原地区的蒙古族、藏族,到中游地区的汉族、满族,每个民族都在黄河的滋养下形成了独特的习俗与文化。在蒙古包前,牧民们放牧着牛羊,用黄河水饮牲口、煮奶茶;藏族村落里,人们穿着传统服饰,过着逐水草而居的生活,黄河是他们迁徙路上的生命保障;汉族农民则在黄河冲积的平原上种植小麦、玉米,用古老的灌溉技术维系着农耕文明。镜头记录下不同民族的节庆、饮食、服饰等细节,展现了黄河如何像一条纽带,将各民族紧密联系在一起,共同构成了中华民族的大家庭。

第 5 集《鄂尔多斯之兴亡》

“鄂尔多斯” 意为 “有许多城堡的地方”,这里是黄河流域的重要区域,也是历史上汉族与匈奴争夺的战略要地。本集深入鄂尔多斯沙漠,探寻埋藏在流沙之下的战事遗迹。探索队通过考古发掘,找到古代的兵器、城垣残片,结合史料记载,还原了几百年来汉族与匈奴在丝绸之路和鄂尔多斯地区的多次交战。黄河在这场兴亡更替中扮演着重要角色,它既是双方争夺的水源,也是天然的屏障。如今,沙漠中的古城遗址在风沙中静默矗立,与奔腾的黄河形成时空对话,让观众感受到历史的厚重与沧桑,明白黄河流域的每一寸土地都承载着过往的硝烟与文明的印记。

第 6 集《脚下的百万都市》

黄河因河水中携带的黄色细微沙土而得名,这些沙土经风吹雨打流入河中,在河底积聚成淤泥,导致黄河水位不断上升,接近河岸水平,给沿岸城市带来巨大挑战。本集聚焦于黄河岸边的百万人口都市,镜头记录下城市与黄河的 “共处之道”—— 高耸的防洪堤守护着城市的安全,水利工程调节着河水的流量,而城市的发展也时刻考虑着黄河的承载能力。探索队走访了城市中的老居民,他们回忆着黄河泛滥的历史,也见证了现代水利技术如何驯服 “地上悬河”。同时,影片也关注到城市发展对黄河的影响,工业废水、生活污水的排放让部分河段遭受污染,引发人们对人与自然和谐共处的思考。

第 7 集《中华民族的摇篮》

黄河流域是中华民族的摇篮,早期的黄河文化是世界四大古文明之一,距今约七千年的文化对后世影响深远。本集追溯黄河流域的文明起源,探索队走访了仰韶文化、龙山文化等遗址,从出土的彩陶、玉器、古城遗迹中,探寻先民们的生活轨迹。镜头下,半坡遗址的房屋布局、河姆渡遗址的稻谷遗存,都证明了黄河流域早已有了发达的农耕文明。这些古老的文化习俗,如祭祀黄河、重视家族传承等,至今仍在中华民族的生活中延续。影片通过专家解读,展现了黄河如何孕育了中华礼仪、文字、艺术等文明要素,成为中华民族精神的重要源头。

第 8 集《驯服金色巨龙》

一月的隆冬,黄河冰封千里,狂风冻结了汹涌的河水;而当冰雪消融,黄河便释放出磅礴的力量,如同一条 “金色巨龙”。本集记录了人类与黄河的 “较量” 与 “合作”,展现了历代驯服黄河的努力。从古代的都江堰水利工程到现代的三门峡水库,人类不断探索着治理黄河的方法。探索队拍摄了黄河汛期的壮观景象,也记录了水利工作者监测水位、加固堤坝的日常。一位老水利工作者说:“黄河是有脾气的,我们既要敬畏它,也要懂得引导它。” 影片展现了人类在认识自然、利用自然过程中的智慧,以及与黄河和谐共生的决心。

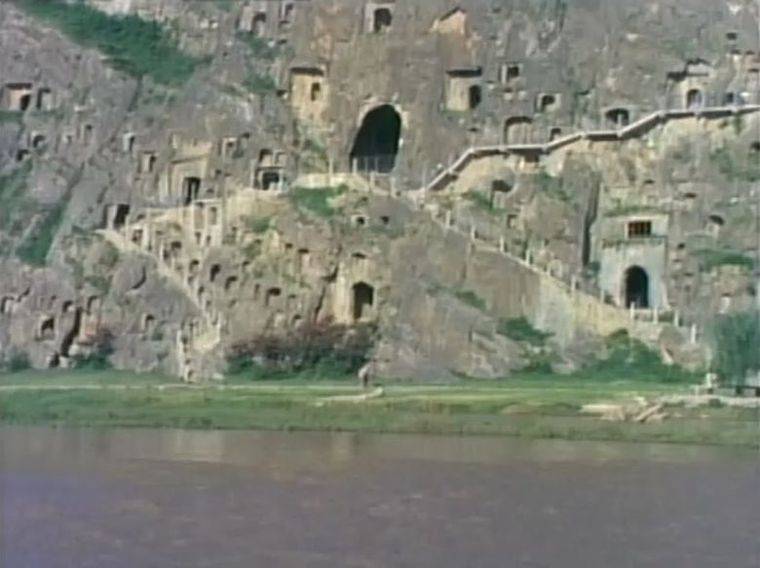

第 9 集《佛陀之路》

佛教经丝绸之路传入中国后,沿着黄河流域传播,从龙门石窟到山东,再到整个东方世界,黄河在文化传播中发挥了重要作用。本集跟随佛教传播的轨迹,探索黄河流域的佛教文化遗产。镜头扫过龙门石窟的佛像、云冈石窟的雕刻,这些宏伟的艺术作品不仅是宗教信仰的体现,更是黄河流域文化交融的见证。探索队与研究佛教艺术的学者交流,了解佛教如何与中国传统文化结合,形成独特的禅宗文化,而黄河的航运则为佛教经典的传播、僧侣的往来提供了便利。影片展现了黄河作为文化纽带,如何促进不同文明的交流与融合。

第 10 集《黄河入海》

经过 5500 公里的旅程,黄河终于抵达终点 —— 渤海。本集记录了黄河入海的壮阔景象:浑浊的河水与碧蓝的海水交汇,形成独特的景观,河水中携带的泥沙在入海口沉积,不断塑造着新的陆地。镜头下,渔民们在入海口附近捕鱼,湿地中候鸟栖息,展现了黄河入海口丰富的生态系统。黄河入海,不仅是河水与淤泥的归宿,更是中华民族过去、现在与未来的生命之源。它承载着历史的记忆,滋养着当下的生活,也孕育着未来的希望。探索队在入海口回望整个旅程,感慨万千:黄河不仅是一条河流,更是中华民族的精神象征,它的故事将永远延续。

NHK 纪录片《大黄河 1986》全 10 集,通过详实的记录、生动的故事,全方位展现了黄河的自然风貌、历史文化与人文精神。它让观众深刻感受到黄河作为 “母亲河” 的伟大,也引发了人们对黄河保护、人与自然关系的深入思考,是一部了解黄河、读懂中国的经典之作。