《大河源》:解码三江之源的科学探索与地理密码

纪录片《大河源》全 4 集将镜头对准了被誉为 “三江源”“中华水塔” 的青海省南部高原,这里是长江、黄河、澜沧江三条我国著名大河的发源地。影片围绕三江源头的科学考察展开,记录了一场旨在确定大河源头具体位置、揭开地理谜团的重大探索,展现了现代科技与地学智慧在解码 “中华水塔” 中的精彩碰撞。

第一集:江河之源的地理谜题

第一集开篇便点出三江源的特殊地位 —— 作为长江、黄河、澜沧江的发源地,青海省南部高原承载着维系中国水资源命脉的重任。但长久以来,三大江河源头的具体位置始终是一个悬而未决的地理谜题。

影片回溯了从古至今国内外各界对三江源头的考察历程:古代探险家凭借简陋的工具深入高原,留下模糊的记载;近代地学工作者带着测绘仪器多次往返,却因自然环境恶劣、技术条件有限,始终未能得出统一结论。镜头展现了三江源地区恶劣的自然环境 —— 高寒缺氧、沼泽密布、冰川纵横,这些都为源头考察增添了巨大难度。同时,通过采访测绘局专家、历史学者,影片解释了为何源头确定如此重要:大河的长度及源头地理坐标是一个国家最基本的地理信息数据,关乎国家地理认知、水资源保护乃至生态安全。

第二集:现代科技的科考利器

随着科技的发展,解开三江源头谜题有了新的可能,第二集聚焦于此次科考所运用的现代高新技术。青海省测绘局局长杨俊岭在影片中介绍,此次科考将利用全球卫星定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)、遥感技术(RS)等手段,对三江源头进行全方位探测。

镜头记录了科考队员操作设备的场景:GPS 接收机精准捕捉地理坐标,遥感卫星传回的影像清晰呈现冰川、河流的分布,地理信息系统则将海量数据整合分析,构建出三江源地区的三维模型。这些技术的运用,不仅能突破人力考察的局限,更能提供前所未有的精确数据。例如,遥感技术可识别出冰川融水形成的细小溪流,帮助队员锁定源头候选区域;GPS 则能实时记录考察点的经纬度和高程,为确定源头位置提供科学依据。影片通过对比传统考察与现代技术的差异,凸显了科技在地理探索中的革命性作用。

第三集:顶尖阵容的高原征程

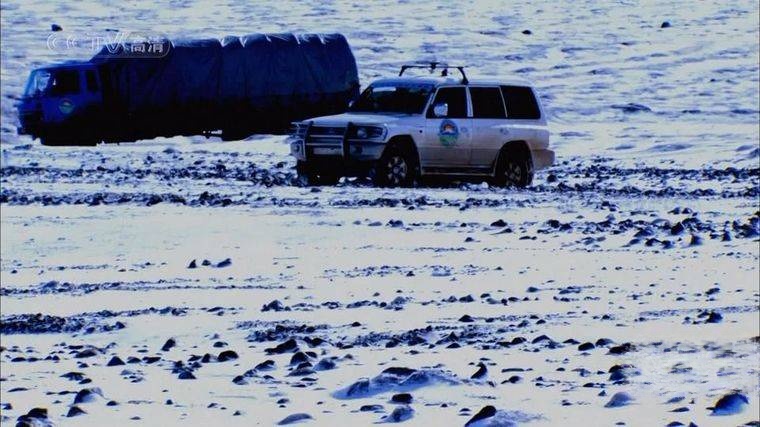

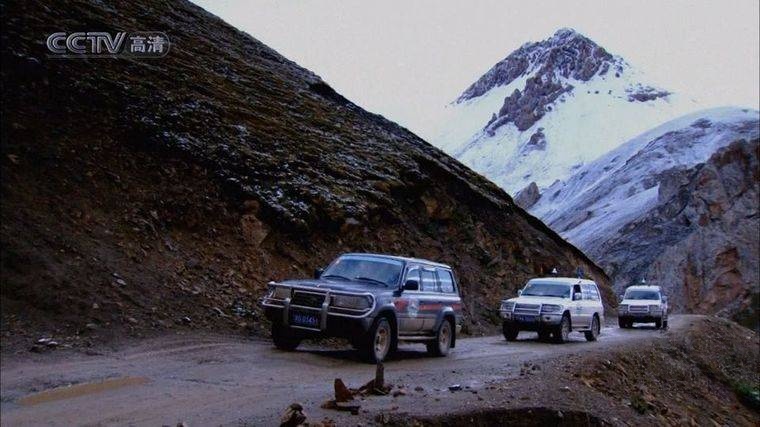

第三集展现了科考团队的强大阵容与艰辛征程。此次科考集结了包括 11 位院士在内的 30 多名国内知名地学专家,涵盖测绘、地质、水文、生态等多个领域,其规模和专业程度堪称历史之最。

镜头跟随科考队深入青海省南部高原,记录下他们在极端环境中的工作状态:队员们背着沉重的设备,在海拔 4000 米以上的区域徒步跋涉,克服高原反应带来的头痛、呼吸困难;在沼泽地带,他们小心翼翼地避开暗藏的泥潭,每一步都充满风险;夜晚,队员们在帐篷里整理数据、讨论方案,寒风吹打着帐篷,却挡不住他们探索的热情。

影片中,一位水文专家在考察黄河源头候选溪流时,用仪器测量水流速度、流量,他说:“每一条小溪都可能是黄河的起点,我们必须用数据说话。” 地质学家则通过分析岩石样本,推断冰川运动对河流形成的影响。这些细节展现了科考队员严谨的科学态度和不畏艰难的探索精神。

第四集:地理标志的诞生与使命

经过数月的考察与数据分析,第四集迎来了激动人心的时刻 —— 确定长江、黄河、澜沧江源头的具体位置,并建立国家地理标志。

影片记录了专家们最终论证的过程:在会议室里,科考团队展示着各项数据,对比不同候选源头的长度、流量、流域面积等指标,经过激烈讨论,最终达成共识。当三江源头的地理坐标被正式公布,队员们在现场竖立起国家地理标志碑,碑上镌刻着河流名称、源头坐标和高程数据,这一时刻被镜头永久定格。

除了确定源头位置,影片还强调了此次科考的深层意义:建立地球空间信息变迁监测体系。专家们表示,三江源地区的生态环境脆弱,冰川消融、草场退化等问题日益突出,通过对源头地区的长期监测,可及时掌握水资源变化、生态演变等情况,为保护 “中华水塔” 提供科学支撑。镜头最后扫过三江源的壮丽景色,冰川融水汇成涓涓溪流,最终孕育出奔腾的江河,象征着这场科考不仅解开了地理谜题,更守护着江河永续的未来。

《大河源》全 4 集以科学探索为主线,通过展现技术创新、团队协作与高原征程,不仅揭开了三江源头的神秘面纱,更传递出人类对自然的敬畏与探索精神。它让观众明白,每一条江河的源头都承载着地理密码与生态使命,而科学的探索与保护,是让 “中华水塔” 永续滋养大地的关键。