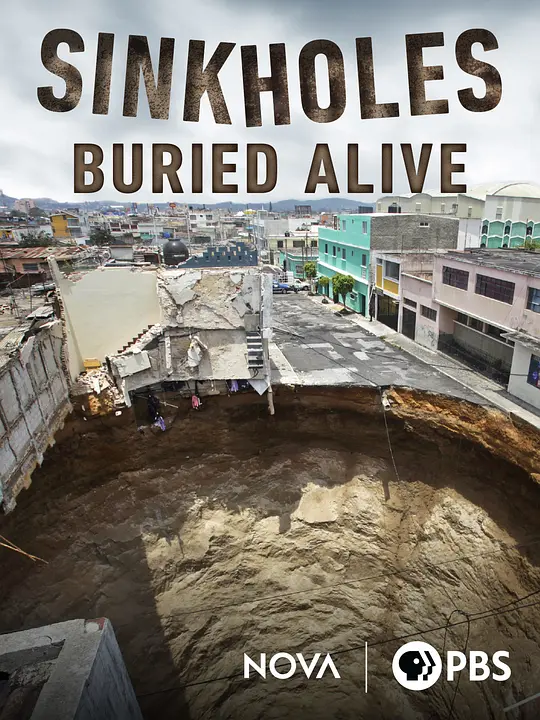

PBS 纪录片《天坑 — 活埋 Sinkholes Buried Alive 2015》:地面塌陷背后的地质密码与生存防线

PBS 纪录片《天坑 — 活埋 Sinkholes Buried Alive 2015》以 720P 高清画质,将镜头对准令人胆寒的天坑现象。天坑,又称沉洞,那地面突然大面积下陷、吞噬地表房屋、道路与生命的瞬间,充满了毁灭性的力量。影片深入探究天坑出现的地质原因,解析其形成的复杂过程,并聚焦于有效的预防措施,为观众揭开这一地质灾害背后的奥秘,搭建起一道认知与防御的生存防线。

天坑形成的地质根源:石灰岩与水流的 “地下博弈”

纪录片首先将目光投向天坑最常出现的地质环境 —— 有水流经的石灰岩岩层,揭示其形成的核心原因。石灰岩的主要成分是碳酸钙,这种岩石在水和二氧化碳的作用下,会发生化学反应,逐渐被溶解。镜头通过动画模拟和地质专家的实地讲解,清晰地展示了这一过程:雨水降落到地面后,渗透到地下,顺着石灰岩的裂隙流动,在流动过程中不断溶解岩石,形成溶洞。

随着时间的推移,溶洞不断扩大,其顶部的岩层在重力作用下逐渐变薄。当顶部岩层再也无法承受上方的压力时,就会发生坍塌,地表随之大面积下陷,形成天坑。纪录片中,地质学家指着一处刚形成的天坑边缘解释道:“这里的石灰岩已经被地下水侵蚀了数百年,溶洞的顶部就像一张逐渐被撑破的纸,最终在某个临界点彻底崩溃。” 除了自然的地质作用,人类活动也会加速天坑的形成,如过度开采地下水导致地下水位下降,使溶洞顶部失去支撑;地下工程施工破坏了岩层结构等,这些因素都让原本潜藏的地质风险被提前触发。

天坑灾害的真实案例:瞬间吞噬的生命与家园

为了让观众更直观地感受天坑的破坏力,纪录片呈现了多个触目惊心的真实案例。在美国佛罗里达州,一个宁静的居民区在深夜突然传来巨响,一处直径达 30 米的天坑瞬间形成,吞噬了一栋房屋,屋内的居民不幸遇难。镜头记录下灾后的场景:房屋的残骸一半陷入坑中,周围的地面布满裂纹,曾经的家园变成了令人恐惧的深渊。

在危地马拉城,2010 年的一场暴雨后,城市中心出现了一个直径约 20 米、深约 100 米的巨大天坑,吞噬了多栋建筑和一条街道。当地居民回忆道:“当时只听到一阵轰鸣声,地面就像被掀开了一样,房屋瞬间就不见了。” 这些案例不仅展现了天坑灾害的突发性和毁灭性,也让观众深刻认识到了解天坑形成原因、做好预防工作的重要性。

天坑预防的科学措施:监测、预警与工程防护

面对天坑带来的威胁,纪录片重点介绍了目前有效的预防措施。首先是建立完善的监测系统,通过地质雷达、卫星遥感等技术,对石灰岩地区的地下溶洞发育情况进行实时监测。地质学家可以根据监测数据,判断溶洞顶部岩层的稳定性,提前发现潜在的天坑风险区。

在预警方面,利用传感器监测地下水位变化、地面沉降速率等指标,当这些指标出现异常时,及时发出预警信息,提醒当地居民和相关部门采取应对措施。例如,在一些天坑高发地区,安装地面沉降监测仪,当沉降速率超过安全阈值时,系统会自动报警,为人们争取撤离时间。

工程防护措施也是预防天坑灾害的重要手段。对于已经发现的小型溶洞,可以采用灌浆填充的方法,用水泥等材料将溶洞填满,增强岩层的稳定性;在进行城市建设时,避开天坑高发区,对于必须建设的区域,采取加固地基等措施,提高建筑物的抗塌陷能力。此外,合理开采地下水,维持地下水位稳定,也能有效减少天坑的发生。

PBS 纪录片《天坑 — 活埋 Sinkholes Buried Alive 2015》通过对天坑形成原因的深入解析和预防措施的详细介绍,让观众对这一地质灾害有了全面的认识。它不仅是一部揭示自然奥秘的科普片,更是一部关乎生命安全的警示录,提醒着人们在与自然相处的过程中,要保持敬畏之心,运用科学的方法防范风险,守护好我们的家园。