《莱茵河:人与自然的对决 The Miracle Of The Rhine》:从 “死亡之河” 到生态典范的重生之路

作为大型生态系列纪录片《大河文明》之一,《莱茵河:人与自然的对决 The Miracle Of The Rhine》聚焦这条流经九国的欧洲大河,以真实的镜头记录了它从 “欧洲的下水道” 到清水绿岸的惊人蜕变。50 年前,莱茵河曾因严重污染被生物学界宣判 “死亡”,而如今,发源于瑞士阿尔卑斯山的它,穿过瑞士巴塞尔的化工塔林、德国鲁尔工业区的炼钢炉群,最终在荷兰鹿特丹的油罐巨阵间蜿蜒入海,河水依旧清新如许,成为世界上人与河流关系处理最成功的典范。影片带着 “莱茵河如何完成从污染到治理的转变”“其成功经验有何启示” 等问题,展开了一场关于河流治理与人类觉醒的深度探寻。

劫难与宣判:“欧洲下水道” 的黑暗岁月

20 世纪 60 年代的莱茵河,是工业文明快速发展下生态破坏的牺牲品。纪录片通过历史影像与亲历者访谈,还原了那段黑暗岁月:沿岸的化工企业将未经处理的废水直接排入河中,鲁尔工业区的炼钢炉排出的废渣与油污漂浮在水面,鹿特丹港的油罐泄漏让河水散发着刺鼻的恶臭。河水变得浑浊不堪,鱼虾绝迹,岸边的植被枯萎,曾经孕育了无数文明的莱茵河,被冠以 “欧洲下水道” 的恶名。

生物学家在当时的调查报告中痛心宣布:“莱茵河已经死亡。” 镜头中,一位老渔民回忆道:“那时候河里连水草都长不出来,我们划着船经过,河水会粘在船板上,散发着一股化学品的味道。” 河流的 “死亡” 不仅影响了生态,更威胁到沿岸居民的生活 —— 饮用水源被污染,皮肤病患者增多,曾经因河而兴的旅游业也一落千丈。这段历史成为欧洲环保史上的痛点,也为后来的治理行动敲响了警钟。

觉醒与行动:欧洲环保史上最伟大的治理计划

莱茵河的 “死亡” 刺痛了欧洲各国,一场前所未有的河流治理行动由此掀起。纪录片详细记录了这一计划的发起与推进:1963 年,莱茵河沿岸的法国、德国、卢森堡、荷兰、瑞士五国签署了《莱茵河保护公约》,成立了莱茵河国际保护委员会(ICPR),打破国家界限,共同承担起治理莱茵河的责任。

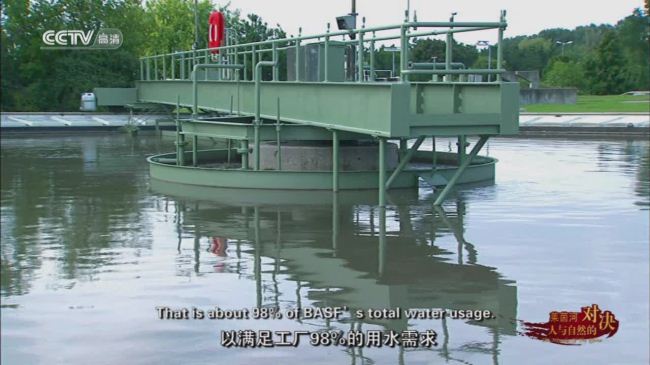

治理初期面临着重重困难:各国的工业利益与环保需求存在冲突,技术落后导致污水处理效率低下,民众的环保意识淡薄。但委员会通过建立统一的水质标准、推动污水处理厂建设、限制有毒物质排放等措施,逐步扭转了局面。镜头捕捉到德国鲁尔区的变化:曾经向河流排放污水的钢铁厂,如今建起了大型污水处理设施,处理后的水清澈见底,甚至可以养鱼;瑞士巴塞尔的化工企业投入巨资研发环保技术,将废水处理成本纳入生产成本,从源头减少污染。

沿岸民众也积极参与其中,志愿者组织 “莱茵河守护者” 定期清理河岸垃圾,学校开展 “保护莱茵河” 主题教育活动,让环保理念深入人心。这场跨越国界的治理行动,展现了人类在面对生态危机时的协作精神与决心。

重生与奇迹:从 “臭水沟” 到清水绿岸的蜕变

经过 40 多年的不懈努力,莱茵河实现了惊人的重生。纪录片用对比镜头展现了如今的莱茵河:河水清澈见底,鲑鱼、鲈鱼等珍稀鱼类重新回归,河岸边芦苇丛生,水鸟在水面嬉戏;沿岸的化工塔林与炼钢炉群依旧存在,但它们与河流和谐共处,成为工业与环保并行的见证。

在荷兰鹿特丹港,巨大的油罐巨阵旁,河水倒映着蓝天白云,货轮在干净的河面上穿梭,一派繁荣而有序的景象。当地的生态学家介绍:“现在莱茵河的水质达到了近百年来的最佳状态,水中的溶解氧含量大幅提升,生物多样性恢复明显。” 不仅如此,莱茵河还重现了昔日的浪漫与活力 —— 河畔的葡萄酒庄生意兴隆,酒香弥漫;游客们乘船游览,欣赏两岸的古堡与自然风光,诗歌与音乐再次在河畔流淌。

启示与借鉴:人与自然和谐共生的范本

莱茵河的成功治理,为世界大河治理提供了宝贵的经验。纪录片深入分析了其背后的关键因素:跨国协作是基础,各国打破利益壁垒,形成治理合力;法律与制度是保障,统一的标准与严格的监管确保了治理效果的持续性;技术创新是支撑,环保技术的研发与应用降低了治理成本;公众参与是动力,让保护河流成为每个人的自觉行动。

这些经验对其他国家具有重要的借鉴意义:在经济发展与生态保护的平衡中,需要树立长远眼光,不能以牺牲环境为代价;在跨界河流治理中,需要加强国际合作,共同应对挑战;在提升治理能力的同时,要注重培养公众的环保意识,形成全社会共同参与的氛围。

《莱茵河:人与自然的对决 The Miracle Of The Rhine》通过莱茵河的重生故事,不仅展现了一条河流的蜕变,更诠释了人与自然的关系 —— 从对抗到协作,从破坏到保护,人类在付出沉重代价后终于明白,只有尊重自然、守护自然,才能实现与自然的和谐共生。莱茵河的奇迹,是人类环保史上的一座里程碑,它提醒着我们:每一条河流都值得被珍视,每一次治理行动都关乎未来。