《欧洲名城录》:镜头下的 20 座欧陆瑰宝,解锁文化多样性的城市密码

当镜头从伦敦泰晤士河的粼粼波光缓缓移向巴黎艾菲尔铁塔的钢铁轮廓,从阿姆斯特丹的自行车流切换到布拉格的红顶老城,欧洲纪录片《欧洲名城录》(全 20 集,汉语中字,标清),以 “宽广视角 + 细微特写” 的镜头语言,为观众开启了一场跨越欧陆的 “文化巡礼”。

这部旅游纪录片没有局限于 “风光打卡” 的浅层呈现,而是深入英国伦敦、法国巴黎、意大利罗马等 20 座历史文化名城,既解读每座城市的地理位置、气候特征与历史变迁,也捕捉当地独特的民俗风情与生活细节 —— 从伦敦的公园绿地到维也纳的古典音乐,从马德里的热情斗牛到伊斯坦堡的东西交融,让观众在光影中触摸欧洲文化的多样性,读懂每座城市 “独一无二的魅力密码”。

纪录片最打动人心的魅力,在于其以 “城市个性为脉络”,让每一座名城都成为 “可感可知的文化载体”,而非冰冷的地理符号。标清画质虽没有极致的高清细节,却以 “纪实感” 还原了城市的 “生活温度”:在伦敦篇章,镜头跟随泰晤士河的游船展开 —— 清晨的阳光洒在河面上,岸边的伦敦塔桥缓缓升起,供货轮通行,远处的大本钟传来浑厚的钟声;切换到城市内部,海德公园的晨跑者、肯辛顿花园里喂鸽子的老人、街头艺人弹奏的英伦民谣,都让 “伦敦以公园绿地闻名” 的特质变得鲜活,观众仿佛能感受到漫步在绿意中的惬意,也理解了 “泰晤士河是城市繁荣象征” 的深层含义 —— 这条河流不仅滋养了伦敦的地理环境,更见证了它从港口小城到国际都市的历史变迁。

在阿姆斯特丹篇章,镜头聚焦 “自行车文化”:宽阔的马路上,自行车流与汽车各行其道,老人骑着复古自行车穿梭在运河边的砖石小巷,年轻人背着背包骑行去上班,偶尔在街头咖啡馆前停靠,点一杯咖啡短暂休憩;特写镜头捕捉到自行车筐里的鲜花、车把上挂着的帆布包,这些细节让 “阿姆斯特丹是自行车之都” 的标签不再抽象,而是充满 “生活化的烟火气”,也侧面反映出这座城市 “经济繁荣与生活悠闲并存” 的特质。

更深层的叙事,在于纪录片通过 “历史与当下的对话”,挖掘每座城市 “名胜古迹背后的文化传承”。镜头没有孤立地展示建筑,而是将其置于历史脉络中解读:在巴黎篇章,凯旋门与艾菲尔铁塔的呈现尤为典型 —— 镜头先回溯拿破仑时期凯旋门的建造背景,讲述它如何成为 “法国革命与荣耀的象征”,再切换到现代,记录游客在凯旋门广场拍照、街头艺术家临摹铁塔的场景,让这座钢铁建筑从 “工业时代的产物” 变为 “巴黎浪漫的代名词”;同时,镜头还深入巴黎的香水工坊与餐厅,展示调香师如何调配经典香水、厨师如何制作法式甜点,将 “巴黎以艺术文化和香水美食闻名” 的特质具象化,让观众明白:这座城市的魅力,既来自历史古迹的厚重,也来自当代生活的艺术气息。

在罗马篇章,镜头游走于斗兽场与梵蒂冈之间 —— 斗兽场的断壁残垣中,导游向游客讲述古罗马帝国的辉煌与衰落;梵蒂冈的圣彼得大教堂内,信徒虔诚祈祷,艺术家的壁画在光线中闪耀,这种 “宗教与世俗、古代与现代” 的交融,正是罗马 “永恒之城” 称号的由来。汉语中字的配置让这些历史文化信息传递更精准,无论是建筑的历史年代,还是民俗的起源故事,都能通过字幕清晰理解,帮助观众跨越语言障碍,深入感受欧洲城市的历史底蕴。

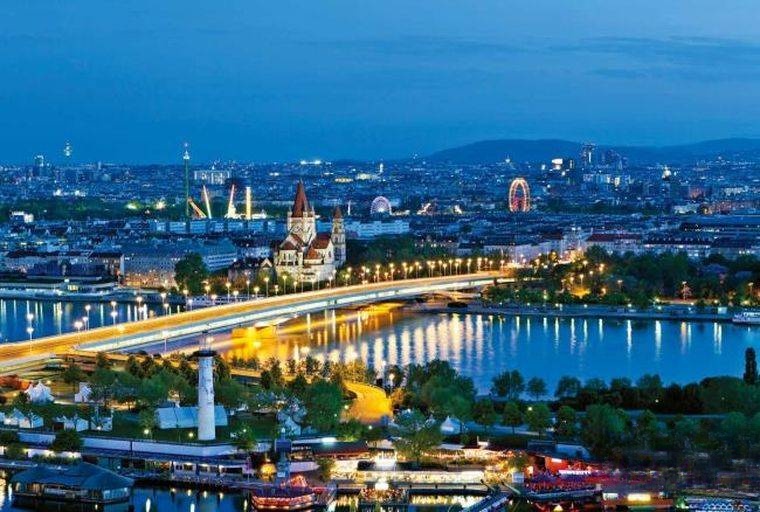

纪录片的价值,更在于它以 “20 座城市为拼图”,展现欧洲 “文化多样性” 的整体图景,让观众看见不同城市如何在历史长河中形成独特的 “文化基因”。北欧的城市带着 “静谧与自然” 的气质:挪威奥斯陆的峡湾风光、丹麦哥本哈根的童话氛围、芬兰赫尔辛基的简洁设计,镜头捕捉到当地人在冬季滑雪、夏季在湖边野餐的场景,传递出 “与自然共生” 的生活哲学;中欧的城市则充满 “历史厚重感”:捷克布拉格的红顶老城、波兰华沙的战后重建、匈牙利布达佩斯的多瑙河两岸,每一座建筑都记录着战争与和平的印记,比如华沙老城的重建故事,镜头对比战前照片与如今的街景,展现 “在废墟上重建文化记忆” 的坚韧;南欧的城市洋溢着 “热情与活力”:意大利佛罗伦萨的文艺复兴遗迹、西班牙马德里的斗牛文化、西班牙古城的石板小巷,镜头记录下佛罗伦萨街头画家临摹达・芬奇作品、马德里斗牛场的欢呼声、古城居民在广场跳弗拉门戈的场景,让 “艺术与激情” 成为南欧文化的标签;而土耳其伊斯坦堡则是 “东西文化交融” 的代表,镜头从圣索菲亚大教堂的圆顶切换到大巴扎的彩色香料摊,从博斯普鲁斯海峡的跨洲大桥到街头贩卖土耳其烤肉的小贩,展现这座城市 “既属欧洲,又连亚洲” 的独特身份。这些城市虽风格迥异,却共同构成了欧洲文化的 “多元画卷”,让观众明白:欧洲的魅力,正在于它没有统一的 “文化模板”,而是每座城市都保留着自己的 “个性与灵魂”。

对于旅游爱好者,这部纪录片是 “欧洲深度游的指南”,能提前了解每座城市的必去景点与隐藏的生活乐趣;对于历史文化爱好者,它是 “欧洲城市史的生动教材”,通过镜头中的建筑与民俗,串联起不同时期的历史事件;对于普通观众,它则是 “一场低成本的云旅行”—— 在标清的画面中,跟随镜头走进伦敦的公园、巴黎的街头、罗马的古迹,暂时告别日常的琐碎,感受欧陆文化的浪漫与厚重。尤其是对那些渴望了解世界却暂时无法远行的人来说,这部纪录片如同 “一扇窗口”,让人足不出户就能触摸欧洲的多元文化,理解不同城市背后的历史背景与生活方式。

影片结尾,镜头从 20 座城市的标志性场景中快速切换:伦敦的大本钟、巴黎的艾菲尔铁塔、罗马的斗兽场、布拉格的查理大桥…… 最后定格在欧洲大陆的全景图上。《欧洲名城录》的意义,或许就在于此:它用 20 集的体量,将分散的欧洲城市串联成 “文化整体”,既让观众看见每座城市的独特魅力,也让人们理解欧洲文化多样性的珍贵;它提醒着我们,每个城市的历史与民俗都是人类共同的文化财富,而了解不同文化,正是打破隔阂、增进理解的开始。当我们透过镜头,看见伦敦的绿意、巴黎的浪漫、罗马的永恒时,或许能更深刻地明白:世界的美好,在于它的 “不同”,而每一次对 “不同” 的了解,都是对世界认知的一次拓展。