BBC纪录片《詹姆斯韦伯公路旅行》(The Sky at Night – The James Webb Road Trip 2022)围绕2022年7月詹姆斯·韦伯太空望远镜首批图像发布展开,通过主持人克里斯·林托特(Chris Lintott)走访英国顶尖科研机构,揭示这些震撼图像背后的科学突破与望远镜的革命性意义。

探索宇宙最早期的星光

克里斯首站来到牛津大学,与安迪·邦克教授合作,利用韦伯望远镜的红外探测能力,寻找宇宙大爆炸后形成的第一批恒星和星系。韦伯对遥远天体的高分辨率成像,让科学家得以穿透尘埃云,观察到130多亿年前星系的诞生细节,远超哈勃望远镜的观测极限。

揭秘垂死恒星的“宇宙遗嘱”

在卡迪夫大学, Mikako Matsuura博士展示了韦伯如何捕捉垂死恒星抛出的气体结构。其红外功能能清晰探测星云周围的尘埃与气体圆盘,揭示恒星演化末期的复杂物理过程——例如南环星云中被尘埃掩盖的伴星,以及恒星风雕刻出的“宇宙悬崖”景观,为理解恒星死亡与行星形成提供关键数据。

破解系外行星大气的化学密码

布里斯托大学的汉娜·韦克福德博士则聚焦系外行星研究。她通过韦伯观测行星“凌日”现象(行星从恒星前方经过时导致星光微弱变暗),分析透射光中的化学指纹,发现了遥远行星大气中水汽、甲烷等成分的新证据。这些高精度测量有望改写人类对系外生命宜居性的认知。

重绘太阳系气态巨行星图景

莱斯特大学的利·弗莱彻教授将镜头转向太阳系内的木星。韦伯的红外数据捕捉到木星极光、风暴气旋的细节结构,甚至发现了此前未被观测到的大气环流模式。影片解释了拍摄这类明亮天体的技术挑战——需通过特殊滤镜降低光强,才能在望远镜的小视场中呈现木星全貌。

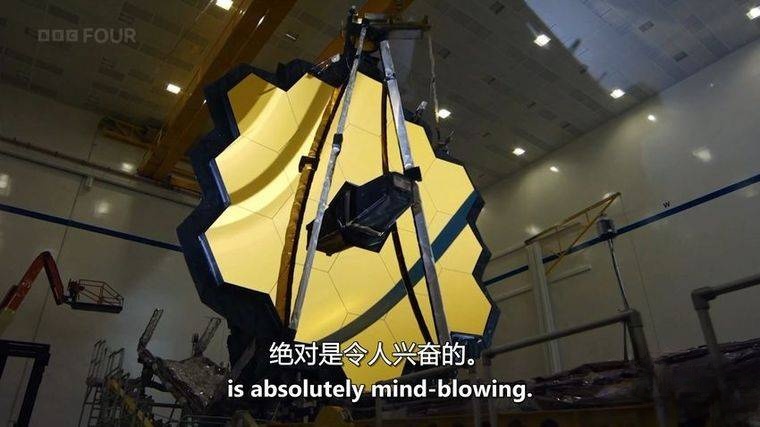

韦伯望远镜的“革命性设计”解析

与此同时,玛吉·阿德林-波科克(Maggie Aderin-Pocock)在工作室拆解韦伯的技术突破:其6.5米口径镀金主镜、位于拉格朗日L2点的深空轨道(可避开地球光污染与热源),以及对红外波段的专注观测(能穿透宇宙尘埃、探测更遥远天体)。她强调,韦伯不仅是哈勃的继承者,更是开启“红外天文学时代”的钥匙,尽管无法维修的遥远轨道带来风险,但其科学回报已远超预期。

全片以“公路旅行”的叙事串联起不同领域的研究,既展现了科学家面对数据时的兴奋与严谨,也通过可视化动画解释了韦伯的工作原理,让观众理解这些“宇宙图像”如何帮助人类回答“我们从哪里来,宇宙中是否还有其他生命”的终极问题。