法国纪录片《卢米埃尔与四十大导》(Lumière et compagnie 1995):用古老摄影机致敬电影诞生

为纪念卢米埃尔兄弟发明电影100周年,这部汇聚全球40位导演的纪录片(英语无字,高清/MP4/1.44G),以“返璞归真”的实验形式,让每位导演用卢米埃尔兄弟1895年发明的“活动电影机”(35毫米胶片、每秒16格、无同步录音)拍摄一段52秒短片,并回答三个核心问题:“为何参与?为何拍电影?电影会消亡吗?”从张艺谋、陈凯歌到阿巴斯、文德斯,从大卫·林奇的诡异梦境到南尼·莫莱蒂的家庭日常,40部短片如同“电影的自画像”,既展现导演们对“原始电影语言”的创造性解读,也通过他们的答案,拼凑出“电影作为艺术”的本质——它是“重现生活的机器”,更是“人类对抗遗忘的武器”。

一、52秒的“电影考古”:当大师遇见百年前的摄影机

卢米埃尔摄影机的限制成为最大的创作挑战:52秒(单卷胶片长度)、无剪辑、无声音、最多拍摄3次。导演们的应对方式堪称“电影流派大展”:

张艺谋《一盏灯》:用陕北窑洞的煤油灯为光源,拍摄老农在黑暗中点燃灯芯的瞬间,火苗跳动的光影在土墙上形成“天然皮影戏”,暗喻“电影是‘光与影的艺术’”;

阿巴斯·基亚罗斯塔米《何处是我朋友的家》续篇:延续其“儿童视角”,拍摄伊朗小男孩在山坡上追逐风筝,风筝断线飞向天空时,镜头突然上摇追随,52秒结束在“风筝消失在云端”的留白中;

大卫·林奇《黑暗房间》:充满“ Lynchian 式”诡异——昏暗房间里,一个女人反复开关台灯,灯光忽明忽暗间,墙上影子逐渐扭曲成怪物,最后女人尖叫着跑出画面,用无声的视觉冲击诠释“恐惧的本质”。

最动人的是“意外瞬间”:法国导演阿伦·雷乃拍摄时,摄影机突然卡壳,胶片卡住的画面形成“抽象的光影条纹”,他索性保留这段“失败镜头”,说“这是卢米埃尔兄弟在和我们对话”;日本导演吉田喜重则让90岁的母亲面对镜头微笑,52秒里老人从羞涩到开怀,成为“最朴素的生命礼赞”。

二、三个问题:导演们的“电影信仰告白”

1. “为何参与?”——向电影源头致敬

几乎所有导演都提到“卢米埃尔兄弟的启蒙意义”:维姆·文德斯说“没有他们,就没有我的《柏林苍穹下》”;南尼·莫莱蒂调侃“这比拍长片轻松——52秒搞砸了也没人怪你”;张艺谋则直言“中国电影从《定军山》开始,而《定军山》的源头就是卢米埃尔”。这种跨越国界的“电影血缘认同”,让40位导演成为“卢米埃尔的精神子嗣”。

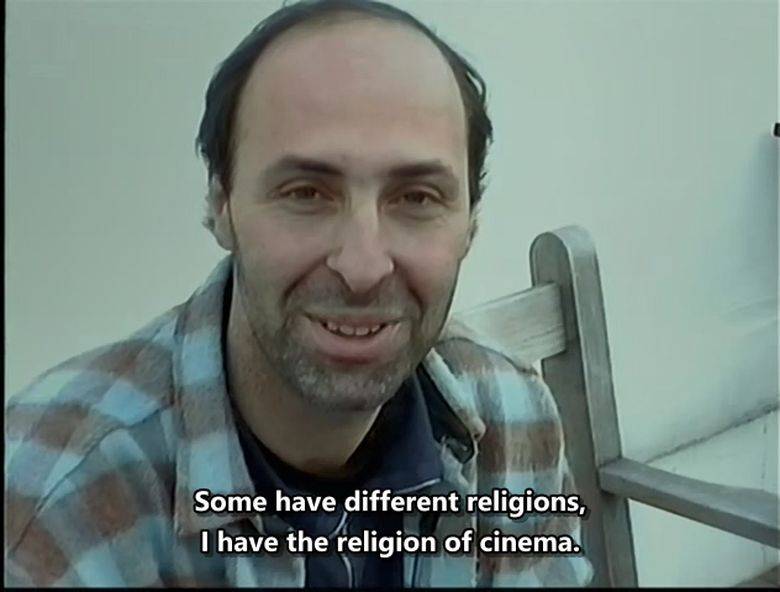

2. “为何拍电影?”——对抗遗忘与孤独

阿巴斯的答案代表多数人的心声:“我拍电影是为了留住那些‘即将消失的瞬间’——伊朗乡村的老房子、孩子们的笑声、风中的蒲公英。” 文德斯则说“电影是‘孤独者的朋友’——当你在黑暗中看银幕,会发现自己并不孤单”。而大卫·林奇的回答充满诗意:“因为现实太无聊,我想创造一个更有趣的世界。”

3. “电影会消亡吗?”——技术更迭下的坚守

面对“流媒体取代影院”的担忧,导演们态度坚定:侯孝贤说“只要还有人想看‘真实的光影’,电影就不会死”;斯派克·李则用黑人导演的身份强调“电影是‘少数族裔的发声筒’,消亡意味着沉默”。最有力的回答来自片尾——40位导演的短片合集,用1895年的技术拍出20世纪90年代的生活,证明“电影的核心不是技术,而是‘用镜头讲故事’的渴望”。

三、纪录片的价值:电影史的“时光胶囊”

《卢米埃尔与四十大导》不仅是“纪念作”,更是“电影本体论的实验场”:当导演们被迫放弃剪辑、特效、声音,回归“单镜头、固定视点”的原始形态,反而更接近电影的本质——记录“真实的时间流逝”。正如卢米埃尔兄弟的《火车进站》让观众惊慌躲避,这些52秒短片也充满“意外的生命力”:孩子的突然哭泣、风吹动树叶的沙沙声、演员自然的眨眼,都成为“未经设计的真实”。

影片结尾,40部短片与卢米埃尔兄弟的《工厂大门》《火车进站》并置播放,百年前的黑白影像与彩色画面在银幕上对话,让人突然明白:电影的伟大,不在于技术多先进,而在于它让我们相信——“生活本身就是最动人的故事”。

(注:1.44G的高清影像含40部短片完整收录及导演访谈,英语无字适合对电影史、导演创作感兴趣的观众。观看时建议配合“导演自述”资料,更能理解52秒背后的深意——有些瞬间,52秒就足以抵过一生。)