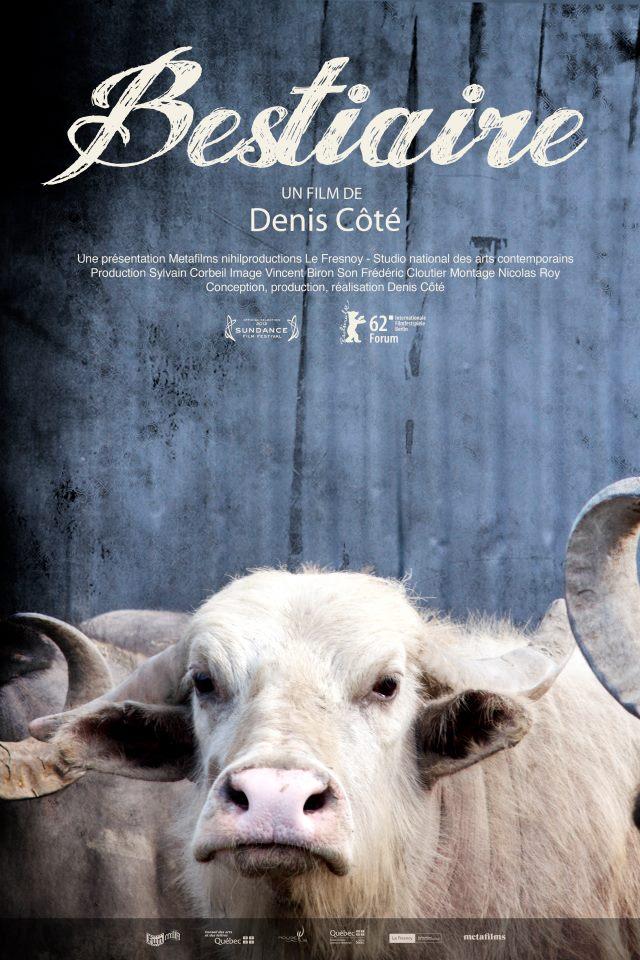

加拿大纪录片《静观百兽》(Bestiaire 2012):动物园里的凝视与被凝视

加拿大导演德尼·科泰(Denis Côté)的这部纪录片(无需字幕,720P/MKV/1.9GB),以近乎“静物写生”的镜头语言,记录了魁北克动物园里动物与人类的“相互观察”。没有旁白、没有剧情,只有局部特写的虎爪、长颈鹿的眼睛、游客的剪影,以及背景中若有若无的鸟鸣、铁笼碰撞声。影片通过“精心构图的画面”与“频繁转换的视点”,揭示了“动物园作为人造自然景观”的本质——人类将动物囚禁于牢笼,却在凝视中暴露自身的孤独与焦虑;动物失去自由,却以沉默的存在,成为人类文明的“镜子”。这种“抽离式的观察”,让观众在冷峻的画面中,感受到一种“平静下的暗流涌动”,正如导演所言:“我想展现的不是动物的痛苦,而是‘囚禁’本身的荒诞。”

一、镜头语言:作为“窥探”的凝视美学

1. 局部特写:剥离“动物身份”的纯粹观察

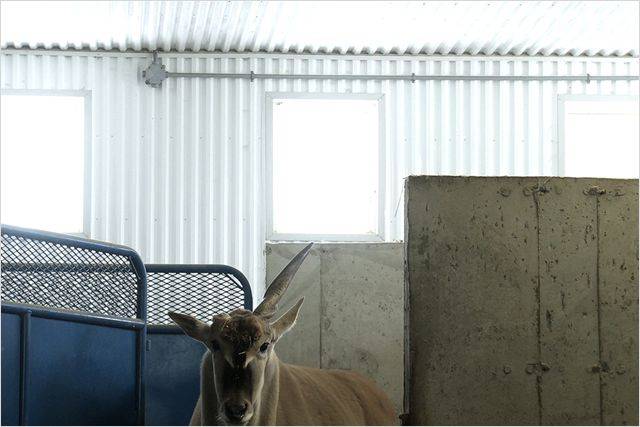

影片避开全景式展现,转而聚焦动物的身体局部:老虎的爪子无意识地扒拉铁笼,皮毛在阳光下泛着油光,爪尖因长期摩擦而磨损;独臂鹤在镜子前伫立,用仅存的翅膀梳理羽毛,倒影与真实的身体形成对称的孤独;土狼蜷缩在角落,眼睛半眯,似乎在假寐,又像在警惕地观察镜头。这些特写剥离了“老虎=凶猛”“长颈鹿=优雅”的固有标签,让动物回归“生命本身”——它们有焦虑、有疲惫、有茫然,与人类并无不同。

2. 空间对峙:铁笼内外的“权力关系”

导演频繁使用“栅栏构图”:前景的铁丝网将动物切割成碎片化的影像,背景中游客的手机屏幕反射着光,形成“双重囚禁”。在一组经典镜头中,雪天里的人类站在玻璃墙外观看狮子,狮子则趴在窗前回望,玻璃上的冰花模糊了两者的界限,“谁是观赏者?谁是被观赏者?”这种“互为囚徒”的隐喻,在影片结尾达到高潮:镜头从动物转向画素描的游客,他们对着动物的画像描摹,而画像中的动物眼神空洞——“人类试图用艺术捕捉自然,却只复制了自己的孤独。”

二、无声的对话:动物与人类的“相互凝视”

1. 动物的凝视:沉默的反抗与接纳

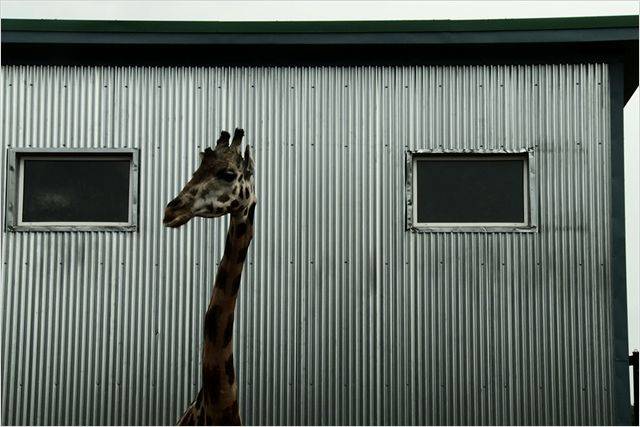

影片中,动物的“凝视”充满多义性:长颈鹿低头啃食树叶时,突然抬头望向镜头,眼神平静无波,仿佛在审视“闯入者”;猴子抱着布偶玩具发呆,手指无意识地摩挲布料,这种“拟人化的孤独”让观众心头一震;而被注射麻醉剂的猎豹,在失去意识前的最后一刻,瞳孔收缩,似乎想记住什么。这些无声的瞬间,比任何嘶吼都更具力量——它们没有反抗,却以“不配合表演”的沉默,消解了人类“观赏动物”的快感。

2. 人类的凝视:好奇、冷漠与自我投射

游客的“凝视”则暴露了复杂心态:孩子兴奋地拍打玻璃,模仿猴子的动作;情侣依偎着拍照,动物只是背景板;老人独自伫立,对着老虎久久出神,表情凝重。导演用长镜头记录这些“人类反应”,暗示“我们在动物身上看到的,其实是自己的影子”——老虎的焦躁,是都市人的压力;猴子的孤独,是现代人的社交困境;而被囚禁的动物,何尝不是被生活“困住”的我们?

三、“人造自然”的悖论:当野性被驯化

影片的核心是对“动物园”这一概念的反思:曾经的“高端综合大厦”(如搜索结果[1]中提及的重庆大厦)演变为“鱼龙混杂之地”,动物园何尝不是人类将“自然”降格为“景观”的产物?镜头扫过动物园的“自然布景”:人工假山、塑料树木、循环播放的鸟鸣录音,这些“伪自然”暴露了人类的矛盾——既渴望亲近自然,又试图掌控自然。

正如导演在访谈中所说:“动物园里的动物,是‘去生命化’的标本——它们干净、温顺、符合人类审美,却不再是真正的‘野兽’。”而更讽刺的是,当人类在笼子外观看动物时,自己也被“文明”的笼子所困——工作、社交、规则,这些无形的枷锁,让我们与动物共享着“被囚禁的命运”。

四、无需字幕的共鸣:超越语言的情感流动

影片全程无对白、无需字幕,却通过“视觉节奏”与“背景音”构建起强大的情感张力:动物咀嚼食物的声音、铁笼的摩擦声、游客的低语声,这些“环境音”比语言更能传递情绪;而缓慢的镜头运动、对称的构图、冷色调的画面,则营造出一种“静观”的氛围,迫使观众放慢节奏,与动物一同“发呆”。这种“沉浸式体验”让不同文化背景的观众都能感受到共鸣——孤独与自由,是所有生命共通的命题。

(注:1.9GB的影像适合在安静环境下观看,建议关闭手机,让自己沉浸在“凝视与被凝视”的微妙关系中。它或许不会让你流泪,但会让你在某个瞬间突然停下思考:我们与动物,究竟谁在“静观”谁?)