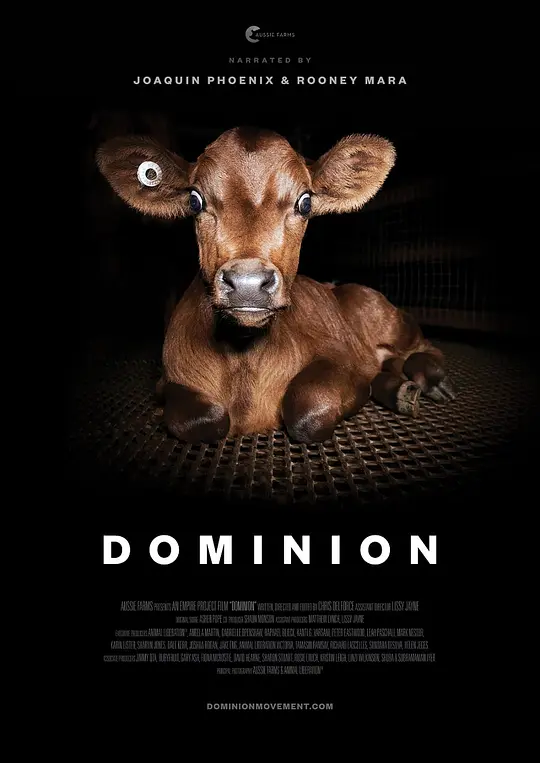

澳大利亚纪录片《统治》(Dominion 2018):对人类“动物统治权”的残酷叩问

这部由澳大利亚团队制作的纪录片(英语中字,720P/2.2G),以《地球公民》导演尚恩·莫森担任顾问、好莱坞明星杰昆·菲尼克斯(《小丑》主演)解说的强大阵容,通过无人机航拍、隐蔽摄像机与手持镜头,深入养殖场、实验室、动物园等“动物苦难现场”,揭开人类对动物的“六大统治领域”——伴侣动物、野生动物、科研、娱乐、服装、食物。影片没有刻意煽情,却用“小猪被阉割时的尖叫、母牛与幼犊分离的悲鸣、科研用猴子被强制喂食的绝望眼神”等原始画面,对“人类有权支配动物”的道德根基提出终极质疑,被观众称为“新一代《地球公民》”,也因内容过于真实引发“观看不适”的广泛讨论。

一、六大统治领域:从“日常消费”到“制度性暴力”

1. 食物领域:养殖场里的“工业化屠宰”

影片开篇直击澳大利亚集约化养殖场:刚出生的小猪被工人用钳子夹住尾巴,不施麻醉直接剪断,鲜血顺着猪栏流下;肉鸡被塞进多层笼具,每只鸡的活动空间不足A4纸大小,翅膀因挤压变形;奶牛被强制人工授精,每年产奶300天,小牛出生后48小时即被带走(公牛犊多被送往肉牛场,母牛犊则重复母亲的命运)。动物伦理学家彼得·辛格在访谈中指出:“全球每年有700亿只动物被饲养并屠宰,它们的一生从未见过阳光,从未自由奔跑,这种‘为吃而造’的痛苦,是人类最普遍的暴力。”

2. 科研领域:“实验动物”的无声牺牲

隐蔽摄像机拍摄到某大学实验室场景:猴子被固定在椅子上,头部植入电极,强迫观看恐怖影像以测试“焦虑反应”;兔子的眼睛被滴入化学试剂,观察刺激反应直至失明。影片引用数据:全球每年约1亿只动物用于科学实验,其中60%承受“中度至重度痛苦”。更讽刺的是,许多实验结果因“物种差异”无法应用于人类,“它们的痛苦,可能只是徒劳”。

3. 娱乐领域:动物园与海洋馆的“囚禁表演”

在泰国某大象营,纪录片拍到驯象师用“象钩”刺向大象耳后敏感部位,迫使它做出“画画”“倒立”等违背天性的动作;海洋馆的虎鲸因长期圈养,背鳍弯曲(野生虎鲸背鳍直立),出现攻击性自残行为。导演通过对比野生与圈养动物的寿命:“野生大象寿命60年,圈养大象平均20年;野生虎鲸寿命80年,海洋馆虎鲸平均25年——娱乐的代价,是它们的生命被缩短。”

二、“统治”的本质:优越感与强权逻辑的共谋

导演凯西·阿姆斯特朗(Chris Delforce)在影片中定义“统治”:“一个群体对另一个群体施加控制,相信自己有‘天然权利’,这种信念源于自我优越感与‘强权即真理’的观念。”影片深刻揭示“物种歧视”与种族歧视、性别歧视的同构性——三者均以“生理差异”合理化压迫:

奴隶主曾宣称“黑人脑容量更小,适合被奴役”;

性别歧视者认为“女性体能弱,应从属男性”;

而物种歧视者则主张“动物没有意识,感受不到痛苦”。

但科学早已证明:猪的智商相当于3岁儿童,能识别镜子里的自己;鸡能记住100张同类的脸,拥有复杂的社会结构;章鱼会使用工具,甚至表现出“好奇心”与“沮丧情绪”。影片引用哲学家汤姆·雷根的话:“动物不是‘物’,它们是‘生命主体’,拥有不被伤害的基本权利。”

三、从“观看不适”到“行动觉醒”:影片的社会影响

《统治》的争议性在于其“毫不妥协的真实”——许多观众因“小猪被活煮”“皮草养殖场动物被剥皮”等画面中途退出,导演却强调:“这些不是‘极端案例’,而是全球每天发生的常态。观众的不适,恰恰证明我们对动物痛苦的‘习惯性忽视’。”影片上映后,澳大利亚多家超市承诺“停止销售笼养鸡蛋”,英国议会重新审议《动物福利法案》,更推动无数普通人成为素食者或“减少肉类消费”。

但影片也引发“人类生存与动物权利”的激烈辩论:反对者认为“在资源有限的世界,人类优先是现实选择”;支持者则指出“集约化养殖不仅伤害动物,更破坏环境(全球14.5%的温室气体排放来自畜牧业),最终威胁人类存续”。这种争议恰恰印证了影片的价值——它不提供“非黑即白”的答案,而是迫使观众直面“日常消费背后的道德成本”:当你购买一件皮草、点一份牛排时,是否默许了对另一个生命的统治?

四、超越“动物保护”:对人类文明的反思

影片结尾,镜头从动物苦难转向人类社会的“平行压迫”:种族歧视的游行标语、性别不平等的职场数据、贫富差距的悬殊对比。导演借此揭示:“物种歧视不是孤立现象,它与所有形式的压迫同源——源于‘强者对弱者的支配逻辑’。”正如杰昆·菲尼克斯在解说词中所说:“我们无法通过伤害其他生命来证明自己的文明,真正的进步,始于对‘弱势者’的共情与尊重。”

(注:2.2G的影像含大量隐蔽拍摄素材,部分画面可能引发心理不适,建议谨慎观看。但对于愿意直面“人类文明阴暗面”的观众,它不仅是一部纪录片,更是一面镜子——照见我们在“统治”的舒适区里,如何一步步丧失对生命的敬畏。)