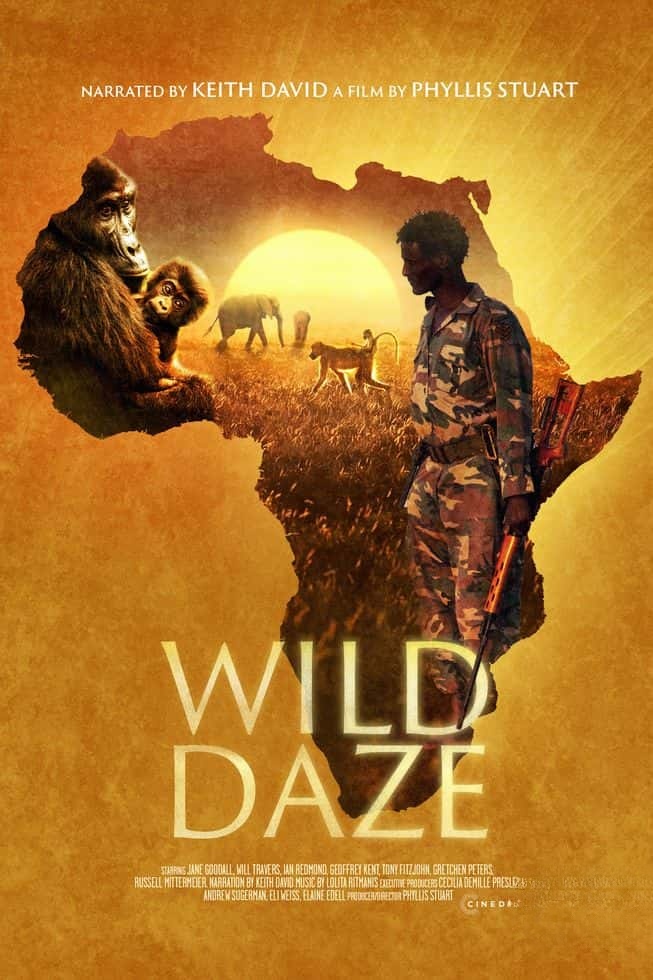

《绿野迷踪 Wild Daze 2020》

2020年,美国纪录片《绿野迷踪》以“非洲野生动物保护与人文救赎交织”为主线,深入刚果盆地、肯尼亚马赛马拉和赞比亚卢安瓜河谷,记录了三个“生态-社区”共生的真实故事。影片没有聚焦明星物种的生死存亡,而是将镜头对准那些被忽视的“荒野守护者”:刚果的俾格米族妇女用传统草药救治受伤大猩猩,肯尼亚的马赛族少年放弃盗猎转而成为反盗猎巡护员,赞比亚的森林居民用“文化禁忌”守护濒危红木。正如开篇旁白所言:“狂野的非洲从不单独考验生命——它让动物、人类、森林在同一场风暴中学会彼此救赎。”

第一章:刚果盆地的“草药与大猩猩”——俾格米族的“森林智慧”

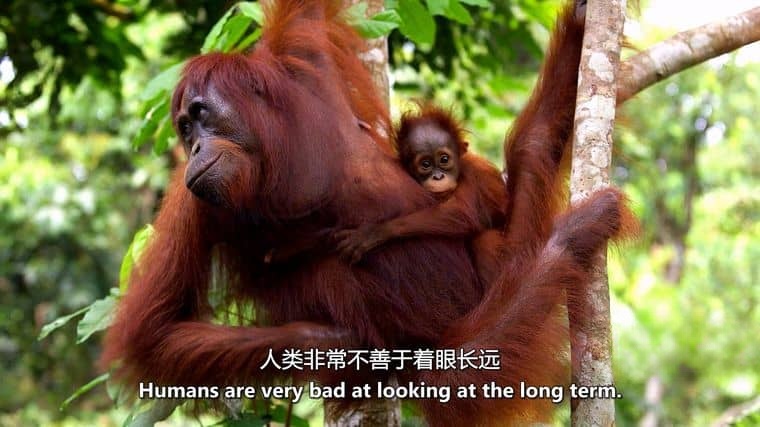

在刚果民主共和国的奥扎拉国家公园,俾格米族“森林医生”莫阿娜(Moana)带着摄制组走进迷雾笼罩的原始森林。她的药篮里装着37种植物:白色曼德拉草根可缓解大猩猩的炎症,红色树皮的汁液能治疗伤口感染,而一种名为“猩猩泪”的藤蔓,被她用来安抚受惊的幼崽。“大猩猩和我们一样,会发烧、咳嗽,甚至心碎。”莫阿娜回忆,2017年她曾用草药救活一头被偷猎者陷阱夹伤的幼年大猩猩“希望”,如今“希望”已成为族群的新首领,见到莫阿娜时会主动伸出手掌轻触她的额头——这是俾格米族的“问候礼”。

但这片森林正遭受双重威胁:跨国伐木公司的推土机每天推进5公里,而埃博拉病毒的爆发让大猩猩种群减少了1/3。莫阿娜和族人用传统方式反抗:他们在森林入口处悬挂“巫术面具”,用鼓声传递“禁地”信号,甚至躺在推土机前抗议。“伐木公司说我们‘阻碍发展’,但没有森林,我们的草药、食物、文化都会消失。”片中,莫阿娜的女儿在树皮上画下大猩猩的轮廓,她说:“妈妈告诉我,森林是大猩猩的家,也是我们的家——家没了,人就成了孤儿。”

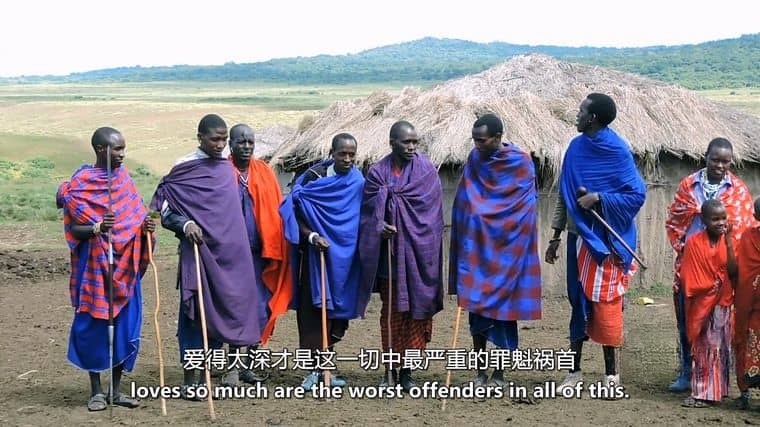

第二章:马赛马拉的“长矛变相机”——前盗猎者的“救赎之路”

肯尼亚马赛马拉保护区的巡逻队里,28岁的卡里乌基(Kariuki)曾是一名盗猎者。16岁时,他为给妹妹治病,用自制弓箭射杀了一头羚羊,被捕后在监狱遇见反盗猎专家戴维(David)。“戴维给我看了一段视频:失去母亲的小长颈鹿跟着巡逻车走了3公里,最后饿死在路边。”卡里乌基决定“放下长矛,拿起相机”,成为保护区的“影像巡护员”——他用镜头记录盗猎证据,也记录动物的温情瞬间:狮群分享猎物时会给幼崽留一块最好的肉,大象用鼻子为受伤的同伴敷泥疗伤。

纪录片记录了他的一次惊险追踪:在满月夜,他发现3名盗猎者正用猎狗围捕疣猪,立即用卫星电话呼叫支援,同时用红外相机拍摄下他们的面孔。当盗猎者发现他时,卡里乌基转身跑进荆棘丛,腿被划伤却不敢停下——“我跑得比以前盗猎时更快,因为这次我不是为自己逃命,是为了不让更多动物像那头小长颈鹿一样死去。”如今,卡里乌基的妹妹已成为护士,兄妹俩用巡逻队的工资资助了5名马赛儿童上学,“我想让他们知道,保护动物比杀死它们更能带来希望。”

第三章:赞比亚的“红木与禁忌”——森林居民的“文化防线”

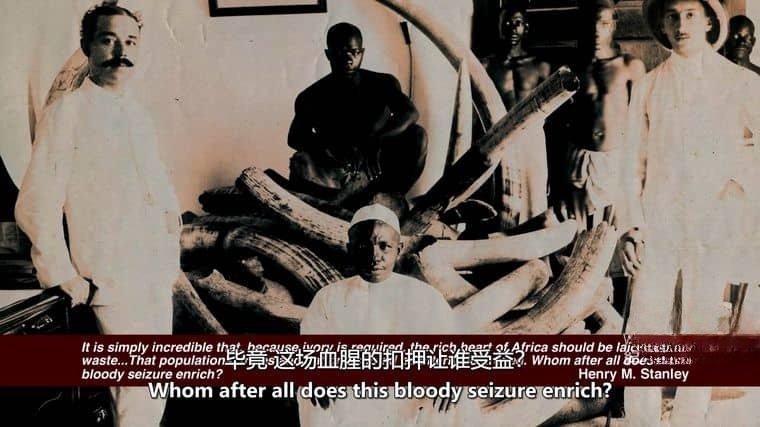

赞比亚卢安瓜河谷的奇帕塔族,有一条延续了500年的“红木禁忌”:禁止砍伐树干直径超过50厘米的红木树,因为“它们住着森林之神”。但近年来,中国红木家具市场的需求让盗伐者铤而走险,一根红木在当地售价50美元,运到中国后却能卖到1万美元。72岁的长老卡鲁(Kalu)带领族人用“传统智慧+现代科技”守护森林:

文化警示:在红木树周围摆放祖先的头骨,告诉盗伐者“砍树会被诅咒”;

技术防御:在树干上安装微型GPS定位器,一旦树木被砍伐,信号会立即发送到社区手机群;

经济替代:组织妇女用红木种子制作手工艺品,一个木雕长颈鹿售价20美元,比卖原木收入更高且可持续。

片中,卡鲁的孙子用无人机航拍森林,屏幕上闪烁着23个GPS信号点——那是他们守护的23棵千年红木。“年轻人说‘禁忌是迷信’,但迷信让我们的森林活了500年,而所谓的‘发展’差点让它5年就消失。”卡鲁的话引人深思:在环保与文化的十字路口,有时最古老的智慧,恰是最有效的解决方案。

终章:“野性从未离开,只是换了种方式归来”

影片结尾,三个故事的主人公在一次国际保护会议上相遇:莫阿娜带着俾格米草药图谱与西方科学家交流,卡里乌基的动物照片在展厅展出,卡鲁的红木手工艺品被联合国环境署列为“可持续发展案例”。保罗·贾马蒂的旁白响起:“非洲的‘狂野’不是狮子的咆哮,而是人类在绝境中依然选择守护的勇气——当俾格米妇女用草药救治大猩猩,当马赛少年用相机代替长矛,当森林长老用禁忌对抗电锯,野性就以另一种方式永远活着。”

《绿野迷踪》没有给出“拯救非洲”的标准答案,却用真实的细节告诉我们:保护不是外来者的“慈善”,而是当地人的“生存本能”;荒野不是需要征服的“他者”,而是人类血脉相连的“故乡”。正如刚果盆地的晨雾中,莫阿娜与大猩猩“希望”的手掌相触——那一刻,没有物种的界限,只有生命对生命的尊重。