《最后的乐园 Hot Spots》

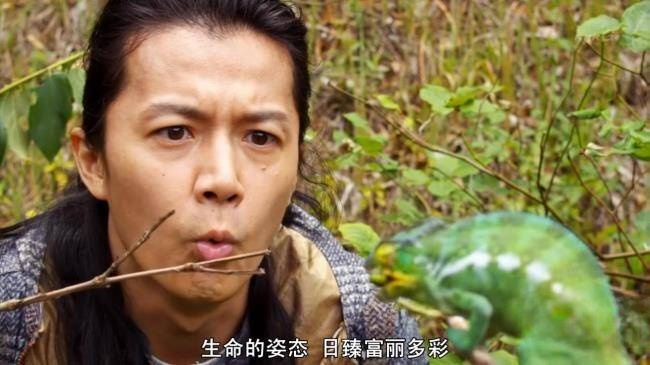

NHK 2011年制作的特别纪录片《最后的乐园》(Hot Spots),以生物多样性热点地区为科考样本,通过主持人福山雅治的全球实地探访与数十位科学家的深度访谈,构建了一部“地球生命的濒危启示录”。影片突破传统自然纪录片的“唯美叙事”,以“物种灭绝倒计时”为隐线,在马达加斯加的猴面包树下、巴西塞拉多的草原黄昏中、澳大利亚内陆的红色沙海里,揭示这些“生命诺亚方舟”正面临的生存危机——当人类活动以每分钟3个足球场的速度吞噬自然栖息地,那些演化了数百万年的独特物种,正以每天150种的速度永远消失。福山雅治褪去明星光环,以“自然观察者”的谦逊视角,用镜头记录下科学家们的忧虑与行动,也让观众直面一个尖锐问题:我们是否正在见证地球第六次物种大灭绝的开端?

序章《地球:生命的故事》:一场跨越赤道的朝圣

福山雅治在开篇坦言:“我想找到一个答案——人类与自然,是否还能回到共生的原点?”他的旅程从东京出发,绕地球一周,途经6大生物多样性热点地区。镜头掠过东非大裂谷的火山喷发、澳大利亚内陆的红色沙暴、马达加斯加的热带雨林,最终定格在实验室里的DNA测序仪——科学家们正通过基因技术,为濒危物种建立“数字方舟”。影片以“生命之树”为隐喻,展现地球38亿年演化史中,热点地区如何成为物种分化的“加速器”:马达加斯加与大陆分离1.6亿年,孕育出全球5%的物种;澳大利亚的有袋类动物,在孤立演化中发展出育儿袋这一独特繁殖策略。但如今,这些“演化孤岛”正因栖息地破碎化、气候变化、外来物种入侵而沦为“死亡陷阱”。福山雅治在亚马逊雨林中偶遇一只被非法盗猎者重伤的金刚鹦鹉,它的羽毛沾满血迹,眼中的惊恐让他意识到:这场旅程不是观光,而是对人类文明的“生态审判”。

第一集《马达加斯加:狐猴王国的最后时光》

当镜头掠过穆龙达瓦的猴面包树大道,数十株造型奇异的古树在夕阳下投下剪影,福山雅治形容这里“像走进了《侏罗纪公园》的场景”。作为世界第四大岛,马达加斯加80%的物种为全球独有:环尾狐猴在岩石上竖起黑白相间的尾巴,如同摇动的旗帜;维氏冕狐猴用“跳舞”般的侧身跳跃穿越竹林;竹狐猴则抱着竹子啃食,与大熊猫形成奇妙的趋同演化。但科学家的卫星图像显示,1950年以来,马达加斯加的森林覆盖率已从60%降至10%,影片记录了狐猴学家在雨林中安装红外相机的过程——连续三个月,仅拍到3只冕狐猴,而盗猎者设置的陷阱却出现了17个。

最令人心碎的是“跳舞狐猴”的困境:它们依赖的竹林正被开垦为稻田,一只母狐猴抱着夭折的幼崽在树桩上哀鸣的画面,与当地农民为养活家人挥刀砍树的场景形成残酷对照。福山雅治跟随科学家参与“狐猴 translocation(迁移)”计划,将受伤的狐猴送往保护区,却被告知:若森林砍伐速度不减,未来10年,至少5种狐猴将野外灭绝。而全球仅存的8种猴面包树,也因气候变暖导致的干旱,出现大面积枯萎——这些能活5000年的“树木寿星”,如今正以每年15%的速度消失。

第二集《巴西塞拉多:草原下的生命暗网》

“塞拉多不是沙漠,而是地球最富饶的‘绿色沙漠’。”生态学家的这句话,揭开了这片南美草原的神秘面纱。福山雅治趴在地上,用微距镜头拍摄磕头虫幼虫——它们在地下1米处构建“真菌农场”,与白蚁共同维持着土壤肥力;而穴鸮则将巢穴建在犰狳废弃的洞穴里,形成“动物公寓”式的共生系统。这里生活着全球25%的啮齿类物种、10%的鸟类,以及被称为“行走的装甲坦克”的大食蚁兽——它的舌头每分钟可伸缩150次,一天能吃掉3万只白蚁。

但影片的航拍镜头揭示了触目惊心的现实:塞拉多60%的土地已被开垦为大豆种植园和牧场,巨型拖拉机的铁犁正将地下生物网络连根拔起。福山雅治跟随环保组织夜巡,目睹盗猎者用猎犬追捕鬃狼——这种拥有红色皮毛和黑色长腿的独特犬科动物,因栖息地碎片化,野外数量已不足2000只。科学家在实验室里展示了一组数据:塞拉多的特有物种犰狳,其鳞片中检测出高浓度的农药残留,而当地农民患癌症的比例是巴西平均水平的3倍。“我们在毁灭草原的同时,也在毁灭自己的未来。”生态学家的警告,伴随着远处推土机的轰鸣,显得格外沉重。

第三集《澳大利亚:红色沙海里的生存奇迹》

澳大利亚内陆的红色沙漠,是地球上最古老的干旱生态系统之一。福山雅治顶着50℃的高温,跟随原住民向导寻找“沙漠中的水脉”——他惊讶地发现,在看似寸草不生的沙地下,山茂樫的根系可延伸至地下30米,如同天然的“地下水井”;而蜥蜴通过皮肤呼吸水分,大红袋鼠能在体温升至45℃时进入“休眠模式”。这里的有袋类动物演化出惊人的适应性:袋熊的粪便呈立方体,可堆叠标记领地;澳洲土犬(丁狗)则通过合作狩猎,在沙漠中维持着稳定的种群。

但气候变化正打破这种脆弱平衡:过去50年,澳大利亚内陆干旱周期延长了40%,影片记录了一场罕见的沙尘暴——红色沙墙高达300米,吞噬了整片草原,袋鼠尸体在沙地上排成行。科学家在实验室展示了基因分析结果:当地蜥蜴的染色体出现异常,这与极端高温导致的DNA损伤直接相关。而外来物种野猫,每年杀死20亿只本土动物,成为比干旱更致命的威胁。福山雅治参与了“野猫防控计划”,在沙漠中设置自动陷阱,却被告知:即使控制住野猫,若全球升温持续,到2070年,澳大利亚中西部90%的特有物种仍将消失。

第四集《新西兰:鸟类的失落天堂》

“如果没有人类,新西兰的天空会被鸟类填满。”古生物学家的这句话,道出了这片“孤立大陆”的演化奇迹。作为最晚被人类定居的主要大陆(约公元1280年),新西兰曾没有陆生哺乳动物,鸟类成为生态系统的主宰:鹬鸵(几维鸟)用嗅觉觅食,枭鹦鹉不会飞却能爬树,啄羊鹦鹉则敢于攻击羊群。福山雅治在斯奈尔斯群岛的悬崖上,目睹了斯奈尔斯企鹅的繁殖地——这些不会飞的企鹅,通过“肚皮滑行”穿越岩石缝隙,而它们的天敌,竟是人类带入的老鼠。

影片揭示了“人类世”的残酷影响:毛利人登陆时带来的波利尼西亚鼠,已导致30种鸟类灭绝;欧洲殖民者引入的猫和白鼬,让鸮鹦鹉的数量一度降至50只。如今,科学家在离岸小岛建立“无 predator(捕食者)保护区”,用直升机投放毒饵清除入侵物种。福山雅治穿上防护服,参与“鸮鹦鹉人工繁育”——每只雏鸟都有专属“保姆”,用特制配方模拟亲鸟喂食。当他看到一只雏鸟第一次睁开眼睛,科学家却叹息:“即使如此,这些鸟类的野外存活率仍不足10%,它们的基因多样性已经太脆弱了。”

第五集《东非神秘古湖泊:水下的演化爆炸》

东非大裂谷的湖泊群,是“生命演化的实验室”——维多利亚湖、坦噶尼喀湖、马拉维湖,尽管形成仅100万年,却孕育了全球20%的淡水鱼类,其中慈鲷科鱼有2000多种,每种都演化出独特的食性和外形:有的用嘴孵化鱼卵,有的模仿岩石颜色伏击猎物,有的甚至能改变性别。福山雅治潜入坦噶尼喀湖,在清澈的湖水中,巨型鲶鱼如幽灵般掠过,而慈鲷鱼群的色彩风暴,让人误以为闯入了“水下彩虹”。

但这片“鱼类天堂”正面临双重危机:过度捕捞导致维多利亚湖的慈鲷数量在30年内下降70%,而尼罗河鲈鱼的入侵(1954年引入)更是让200多种本土鱼灭绝。影片记录了当地渔民的困境:他们用刺网捕鱼,误捕的幼鱼被随意丢弃,而工厂化养殖的罗非鱼,正污染着湖水。科学家在实验室对比了1960年与2020年的湖水样本,氮磷含量