央视纪录片《酱油调味的秘密》以“传统与现代的味觉博弈”为核心,深入探寻酱油这一中国菜灵魂调味品的酿造智慧。影片通过对比百年老酱园的古法工艺与现代化生产车间的机械流程,展现酱油从黄豆到酱汁的蜕变历程,同时引发对“风味传承”与“产业革新”的思考。

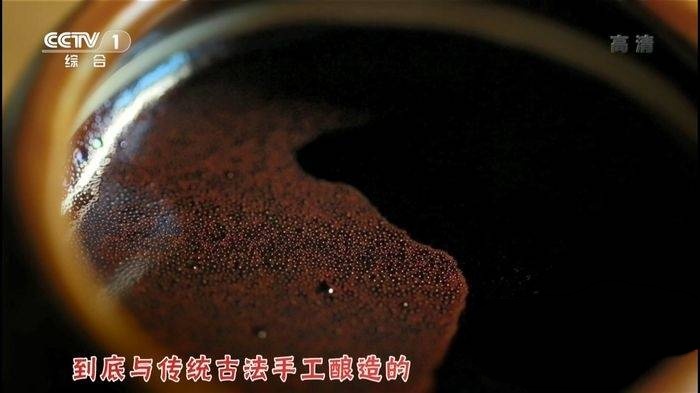

在传统酱园,镜头记录下师傅们遵循千年古法的酿造细节:清晨选豆(非转基因黄豆需颗粒饱满、蛋白质含量达40%以上),经浸泡、蒸煮后与面粉混合制曲,再入陶缸“日晒夜露”——白天阳光促进米曲霉繁殖,夜间凝露调节发酵湿度,师傅们需凭经验每周翻酱2-3次,确保酱醅均匀接触空气。这种“高盐稀态发酵法”需历经180天以上,最终酿出的酱油酱香浓郁,氨基酸态氮含量可达1.2g/100mL以上(国家特级酱油标准为0.8g/100mL)。片中特别呈现绍兴仁昌酱园的“活文物”——百年酱缸群,缸体上的斑驳痕迹见证着“以缸为器、以天为灶”的古老智慧。

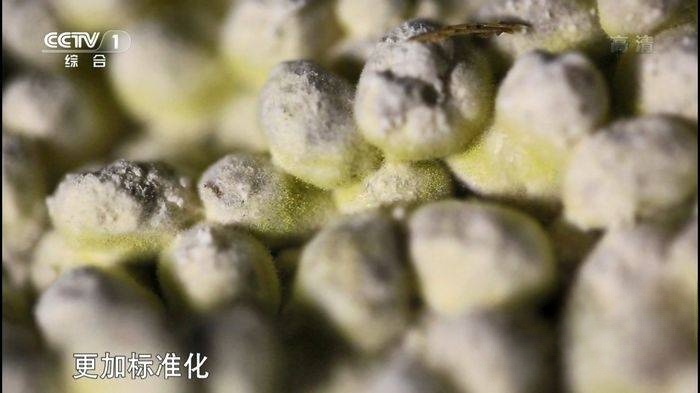

而在现代化车间,流水线则展现工业效率的极致:智能选豆机每秒分拣500粒黄豆,蒸汽蒸煮精确到±1℃,恒温发酵罐通过电脑控制温度、湿度与氧气含量,将酿造周期缩短至30-90天。影片揭秘“菌种银行”的科技力量——实验室培育的高产菌株(如米曲霉3.042)能提升蛋白质转化率,超高温瞬时杀菌技术(UHT)在保留鲜味的同时延长保质期。佛山海天等企业更引入60万平方米智能晒场(约70个足球场),通过物联网监控每个酱缸的发酵数据,实现“古法工艺的标准化复制”。

纪录片并未简单评判传统与现代的优劣,而是呈现二者的融合创新:如绍兴酱园在露天晒场加装不锈钢防护网隔绝杂质,同时保留“日晒夜露”的核心;现代工厂则通过“古法菌种复壮”技术,让机械生产也能复刻手工酱油的复合风味。最终,影片回归酱油作为“文化载体”的本质——无论是老酱园师傅手中的竹耙,还是车间里的自动化灌装机,都在延续着中国人对“鲜味”的千年追求,而“传统为根、科技为翼”的平衡之道,正是这滴酱汁穿越时光的秘密。