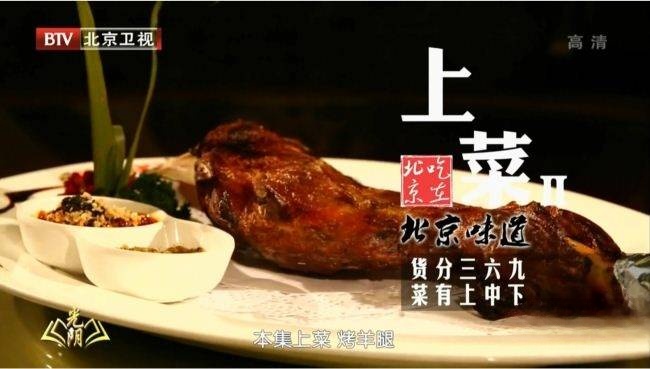

BTV纪录片《上菜:烤羊腿》(2015):从草原到餐桌的“烤羊腿进化论”

作为北京电视台《上菜》第二季的经典单集(国语中字,1080i/TS/3.54G),这部由《北京味道》原班团队打造的美食纪录片,以“烤羊腿”为核心,通过三家京城餐厅的菜品竞技,还原这道蒙古名菜从“草原牧民餐桌”到“都市美食地标”的演变历程。不同于一般美食片的“烹饪教学”,影片更聚焦“人、食材与地域文化”的联结:从内蒙古草原的羊腿选材、新疆风味的果蔬腌制,到北京胡同里的创新烤法,展现了烤羊腿“外焦里嫩、干酥不腻”的味觉密码,更挖掘出背后“游牧民族的豪爽、厨师的匠心、食客的情怀”。

一、三家餐厅的“烤羊腿对决”:传统与创新的碰撞

1. 皇家冰窖小院:宫廷菜的“精致化改良”

藏在北海公园旁恭俭胡同里的皇家冰窖小院,曾是清代皇家冰窖,如今主打“宫廷风味烤羊腿”。纪录片记录其独特“三步走”工艺:先用老汤(含八角、桂皮、草果等12味香料)将羊腿煮熟,去除膻味;再刷上蜂蜜、孜然,入烤箱180℃烤30分钟至表皮金黄;最后撒上现磨芝麻和葱花,“确保肉质酥烂却不失嚼劲”。主厨王师傅坚持用“内蒙古东乌珠穆沁羊前腿”,“这里的羊吃沙葱长大,肉质自带清甜”。但评委指出其短板:“煮后再烤虽入味,却少了炭火的烟火气,像‘炖羊腿的升级版’。”

2. 碳花烤羊腿:新疆风味的“烟火气密码”

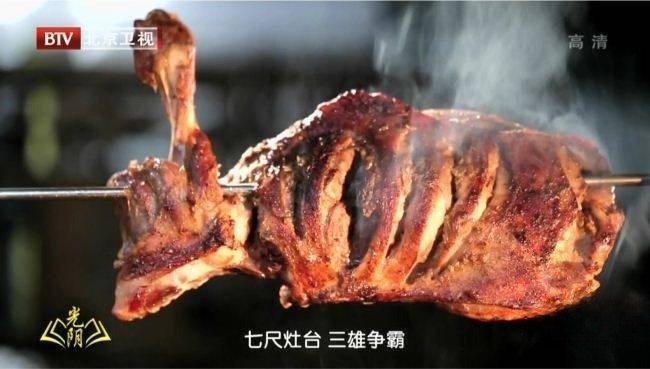

簋街胡同里的碳花餐厅,则延续新疆烤法的“粗犷与鲜香”。老板从维吾尔族老师傅处学来“果蔬汁腌制法”:苹果、番茄、洋葱打成泥,加入酸奶、辣椒粉,将羊腿浸泡24小时,“果酸能分解肉质纤维,蔬菜的清香还能去膻”。烤制时用果木炭火,羊腿架在旋转烤架上,师傅手持长签不断翻动,油脂滴落炭火溅起火星,“烤到表皮焦脆,一刀下去能听见‘咔嚓’声,肉汁顺着刀刃流”。更绝的是搭配郑秀生大师调制的“万能蘸料”:芝麻、香油、苹果碎、番茄碎混合,酸鲜裹着肉香,“连不吃羊肉的人都能多吃两块”。

3. 九十九顶毡房:草原风味的“仪式感呈现”

西贝旗下的九十九顶毡房,将蒙古包搬进北京城郊,烤羊腿端上桌时带着“全羊宴”的仪式感:羊腿用红绸包裹,由服务员现场片肉,搭配沙葱、野韭菜花等草原蘸料。其羊腿选自内蒙古锡林郭勒盟6月龄羔羊羊后腿,“体重不超过25斤,肉质最嫩”,仅用盐、孜然、辣椒面简单调味,“吃的就是羊肉本味”。导演用航拍展现蒙古包外的场景:客人围着篝火唱歌,手里举着羊腿啃得满嘴流油,“这才是烤羊腿的灵魂——豪放、热闹、无拘无束”。

二、烤羊腿的“前世今生”:从成吉思汗的军粮到百姓餐桌

影片穿插历史考据:烤羊腿源自蒙古烤全羊,相传成吉思汗时期,为缩短行军用餐时间,厨师将整羊改为切块烤制,外焦里嫩的口感深受其喜爱,遂成为牧民宴席名菜。随着时代变迁,烤羊腿传入西北各地,又被进京的厨师改良:新疆人加入酸奶和果脯,让口感更酸甜;北京人则借鉴烤鸭的“挂炉烤法”,让表皮更酥脆。正如美食评论家董克平所说:“烤羊腿的演变,就是一部‘游牧文化与农耕文化的融合史’。”

三、美味背后:食材、火候与匠心的平衡

纪录片通过科学实验揭秘“烤羊腿好吃的关键”:

选材:内蒙古羊因“吃牧草、喝泉水、运动量大”,肌间脂肪分布均匀,膻味极轻;

腌制:酸性物质(如酸奶、醋)能破坏肌肉纤维,让羊肉更嫩;

火候:先用高温锁住肉汁(200℃烤10分钟),再转低温慢烤(160℃烤1小时),确保“外焦里嫩”。

而最动人的,是厨师们的“细节执念”:碳花餐厅的师傅每天凌晨去市场挑羊腿,“摸上去要有弹性,骨头处略带血丝”;皇家冰窖的老厨坚持“手工翻面”,“机器转出来的羊腿,受热不均匀”。这些“较真”,让烤羊腿从“简单烧烤”升华为“味觉艺术”。

四、不止于美食:烤羊腿里的“人情味儿”

影片没有停留在“做菜”,更记录了“吃”的故事:朋友聚会时,有人为抢最后一块羊腿肉“打”起来;老人带着孙子来吃,说“这味道和我年轻时在草原吃的一模一样”;厨师看到客人光盘,偷偷多送一份烤羊腰,“就图个客人吃得开心”。正如主持人所说:“烤羊腿的魅力,从来不止于肉香,更是围坐一桌的热闹、大口吃肉的爽快、以及那份‘大口喝酒、大块朵颐’的江湖气。”

(注:3.54G的1080i影像含大量炭火烤制特写、刀工展示和食客真实反应,国语中字清晰呈现各地口音与烹饪术语,适合美食爱好者、餐饮从业者和纪录片影迷。从草原羊腿的鲜嫩到果木炭火的焦香,每一帧都让人食欲大开,更能让你明白:一道菜的灵魂,永远是人。)